みなさんこんにちは。クレアール司法書士講座受験対策室のR.Nです。

大変ありがたいことに、令和6年度もクレアール受講生から司法書士試験の合格者を多数輩出することができました。合格者の皆様にご執筆頂いた合格体験記も、力作をゾクゾクとHPに掲載しておりますので、是非ご覧ください!

そこで今回は、合格体験記の中で、令和6年度の合格者の方々が特にCROSS STUDYについてアツく語ってくださったパートを一部抜粋してご紹介した上で、クレアール司法書士講座受験対策室として推奨するCROSS STUDYの活用方法について、この場を借りて改めてご説明したいと思います。

なお、今年の合格者の方々は、一発合格者、10年以上の学習期間を経て合格された方、20代の在学中合格の方や定年後の70代で合格された方等、非常にバリエーションに富んでおります。本当に多くの様々な方にCROSS STUDYをご活用いただきまして、大変うれしく思います。

CROSS STUDYは2023年8月にリリースしましたので、令和6年度司法書士試験がリリース後初の本試験でした。それもあり、クレアール司法書士講座事務局・受験対策室スタッフ一同ドキドキして結果を待っていましたので、嬉しいお声を沢山いただけて感無量です!

CROSS STUDYによって勉強スタイルがこう変わった!

N.Tさん

・これまで、過去問は冊子でしか演習ができなかったので、家の机でまとまった時間をとってでしか過去問演習ができなかったのですが、CROSS STUDYの登場により、通勤時間や外出中でも過去問演習ができるようになりました。

・CROSS STUDYがリリースされたことにより、とりわけ択一式の過去問演習を行う環境は劇的に改善され、本試験までの間、一定のペースで、質の高い過去問演習を継続することができるようになりました。「なんでもう1年早くリリースしてくれなかったのか!」と思った回数は計り知れません。

★N.Tさんの合格体験記全文はこちら!

M.Fさん

・出勤日(週2日)の往復時は必ず、その他の日は、外出していて信号待ちをしているとき、お買い物時のレジ待ちのときなど、1分でも隙間があれば活用していました。ほぼ毎日何らかの形で活用していたと思います。

・学習終盤の択一式対策は、CROSS STUDYでの学習が中心でした。CROSS STUDYで一肢一肢を正しく解答できるようになると、過去問の正答率も高くなったと思います。学習終盤は、記述式は紙の問題集で、択一式はCROSS STUDYで、という感じで勉強しました。

★M.Fさんの合格体験記全文はこちら!

W.Sさん

・CROSS STUDYが導入され、私の学習スタイルは劇的に変化しました。

今までの過去問の学習方法は、各科目ごとに過去問題集を解き、一科目を終了すると次の科目を解くという方法でした。この学習の進め方ですと、全科目を学習し終わる頃には初期に学習した知識が薄れてしまい定着せず、また、各科目を横断的に学習することができませんでした。

・CROSS STUDYは「複数単元の組合せ出題」「ランダム出題」「クロスワード検索」「ユーザータグ検索」「重要度検索」等の機能を用いることにより、様々な観点から横断的な出題を行って、幅広い範囲の問題演習を行うことが可能です。

また、出題される問題によっては解説ページに択一六法掲載の図表が引用されているので、その出題で問われる知識と比較すべき別の知識や関連する周辺知識等をその都度確認することができます。これにより学習の進捗度と精度、苦手科目や弱点を把握することができ、効率的かつ効果的に過去問の学習に取り組むことができました。

・実際に答練等では、全ての科目でほぼ満点の結果を出すことができました。長時間1つの分野や単元ばかり学習するのではなく、分野や科目を混ぜて勉強した方が記憶に定着しやすく効率的であることが実感できました。

★W.Sさんの合格体験記全文はこちら!

S.Yさん

・CROSS STUDYには助けられました。CROSS STUDYをフル活用したことにより、記憶の定着を図ることができ、苦手科目をなくすことができたと思います。

・苦手だった、会社法及び商業登記法はほぼ毎日のように全問解き利用していました。その甲斐あってか、それまでは1日かかっても一冊(紙の過去問題集)やりきるなんてことはできなかったのに、どちらも3時間弱ぐらいで終わらせることができるようになっていたのには驚きました。

★S.Yさんの合格体験記全文はこちら!

N.Yさん

・自分はCROSS STUDYの存在に気付いたのが遅く、2024年2月ごろから始めたのですが、4月からは毎日ランダムで150問は解くと決めてやっていました。

・電車通勤中はもちろん、日常のちょっとした時間(食事・お風呂・トイレ・ベッドに寝転がっていたり)にも使用していました。あまり良いことではありませんが、スマホが手放せない人間なので睡眠中以外割と全ての時間といった感じです。

★N.Yさんの合格体験記全文はこちら!

Y.Hさん

・CROSS STUDYは、私の学習の中で3年目から導入された学習機能(択一式過去問の1肢ごとのWEB上の学習機能)です。それには、「重要度」、「ユーザータグ」、「キーワード検索」といった機能があり、これを効果的に使いました。これにより、択一式の(結果的に記述式も)知識の確実性が相当程度上昇しました。

★Y.Hさんの合格体験記全文はこちら!

T.Iさん

・CROSS STUDYを使い始めてからは紙の過去問題集は使用しませんでした。紙の過去問題集による学習は筆記作業が必要だったため、記述式対策を含めた文字の書きすぎで1年目の試験前は腱鞘炎になってしまいましたが、スマホ・タブレットで完結するCROSS STUDYの活用により、2年目の試験は良いコンディションで試験に臨むことができました。

・CROSS STUDYはスマホで学習できるため、場所を選ばず学習ができました。受験期間中も気分転換と家族サービスのために家族旅行は行ってましたが、旅行先に分厚い過去問題集を持ち歩く必要がなくなったのは助かりました。

★T.Iさんの合格体験記全文はこちら!

H.Sさん

・結論から言えば、令和6年度司法書士試験合格に向けて導入されたCROSS STUDYは、私にとって合格の救世主となった。司法書士試験は、過去問対策が試験勉強のど真ん中に位置することは明白で、これをいかに効率よくいかに回数を重ねられるか、苦手とする論点を見つけてどれだけ集中して取り組めるかが合否を決することに異論はないだろう。その点、昨年まで自分がやっていた紙の過去問学習は効率が悪いと感じていた。1問の中にある5肢すべてをまとめて検討するため、どの論点が弱点なのかを可視化することが難しく、苦手な論点に特化した勉強ができないからである。

・ところが、CROSS STUDYの登場によってこの課題はすべて解決した。最初から論点ごとに問題が整理されているため、問題単位ではなく論点単位で過去問学習ができるようになった。任意で5つまで星マークを付ける重要度設定機能を使って間違えるたびに星マークを増やしていき、弱点の見える化もできた。自分は活用しなかったが、問題(肢)ごとに任意のワードを登録できるユーザータグ機能も使い方次第で勉強効率を上げるのに役立つと思う。

・何よりiPadとWiFi環境さえあればどこでも過去問学習ができるようになったのが良かった。結果、CROSS STUDYを使い始めてからは紙の過去問題集は一度も使うことがなかった。直前期は全科目の過去問を8回転(苦手論点はそれ以上)やったことが合格につながったと感じているが、それもこれもすべてCROSS STUDYのおかげである。

★H.Sさんの合格体験記全文はこちら!

参考となりそうなCROSS STUDYでの学習の進め方の目安

初学者の方

H.Fさん

・使用頻度としては、最後の一カ月を除き、ほぼ毎日でした。使用タイミングとしては、全科目の講義を一巡するまでは単元ごとに使用し、以後はメインの演習ツールとして繰り返し使用しました。

・全科目の講義を一巡するまでは、インプット直後の問題演習として活用しました。全科目の講義を一巡した後は、再度、全科目を全問解きました。一日につき200問から300問のペースで、一巡するまでには20日間くらいかかったと思います。なお、これは2~3回繰り返しました。

その他、自信のない科目や、重要論点や、何度も間違えてしまう問題など、様々なパターンで絞り込みをかけて、何度も繰り返し使用し、直前期の答練の時期まで使用し続けました。

・もしCROSS STUDYが無かった場合、過去問題集をメインとしつつ択一六法で調べるといった形になり、ページをめくって探すという作業が常に発生していたことが想定されますので、そういった利便性の点において大きな差があると思います。また、CROSS STUDYはスマホでもできますので、場所を選ばす、教材を開いたり閉じたりする手間もなく、ちょっとした隙間時間でさえ有意義な勉強時間にすることができました。

★H.Fさんの体験記合格全文はこちら!

学習経験者の方

K.Mさん

・私は、CROSS STUDYが使えるようになった去年(注:2023年8月リリース)の段階では、択一式は既に基準点は到達しておりましたので、民法を1か月、不動産登記法を1か月、会社法と商業登記法を1か月、マイナー科目を1か月と、それぞれ1か月で1周し、1年で3周することを目標としました。また、敢えて、その時講義を視聴している科目とは別の科目の問題を解くことで、なるべく試験科目全体としての知識レベルの保持ができるようにしました。

・CROSS STUDYでは、「間違えた問題」や「見直したい問題」についてのみ、重要度を設定することにより再度当たることができるので、便利です。私は、当初は3周とも、満遍なく全ての問題に触れることを目標にしていましたが、配点が倍増された記述式問題への時間を捻出したいとの考えから、CROSS STUDYの出題対象絞り込み機能を利用して、1周目は全ての問題に触れ、2周目は自分で重要度を設定した問題にのみ繰り返し当たり、3周目に再度全ての問題に触れて確認することにしたところ、大変効率が上がりました。

・私は今年、CROSS STUDYを利用させていただき、強制的に1肢1肢慎重に検討する機会を得たことで、択一式は、他社の模試を含め、答練・模試でも安定して30問近く得点することができるようになりました(昨年から比較すると、午前・午後とも3問程度は上がったと思います)。過去問は何周もやって、過去問は正解できるのに、答練・模試では得点が頭打ちだ。という方は、ぜひ、CROSS STUDYで1肢1肢、慎重に正誤を検討してみてください。

私は最終的に、過去問のうち、9割程度(自分で解説できる状態で)正解していました。本試験での択一式の得点は、午前32問、午後32問で少し運もありましたが、CROSS STUDYをやり込めば、択一式は高得点が狙えると思います。

★K.Mさんの合格体験記全文はこちら!

CROSS STUDYの機能をこうやって使った!

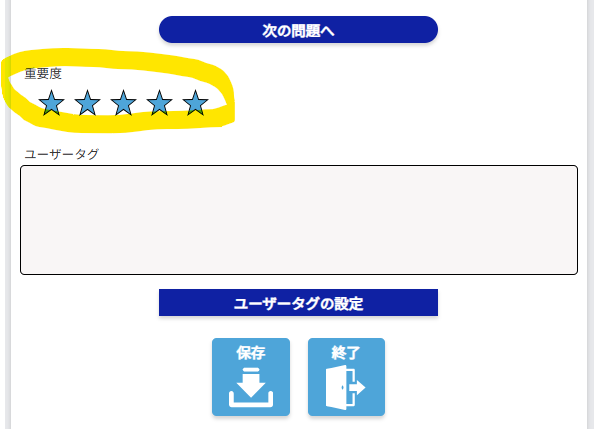

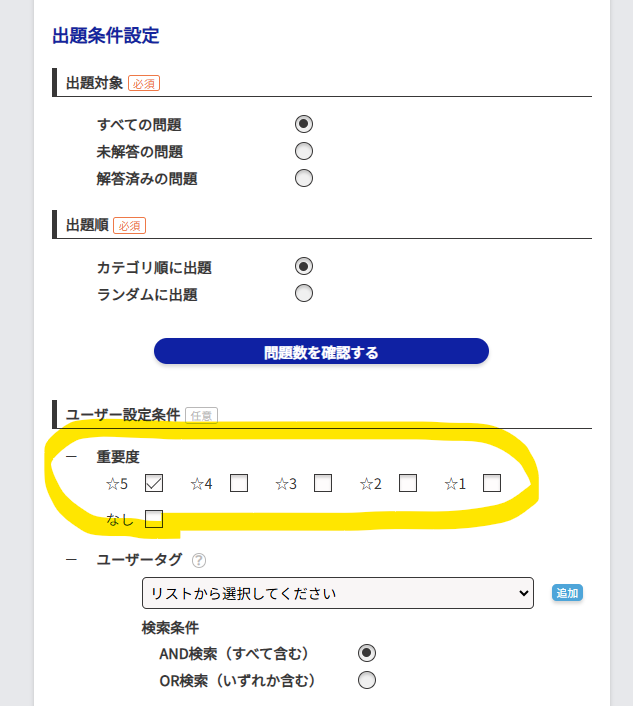

重要度設定機能

★重要度設定機能とは…

問題演習をしたときに、主観的な重要度として☆1~☆5を設定することができる機能です。

→重要度を設定すると、☆1~☆5を基に、問題を抽出することができるようになります。

N.Yさん

・間違えたら☆5、当てずっぽうで正解したら☆4、正解は判断できるが理由まで説明できなければ☆3、理由まで説明できるが、一応もう一回解いておきたいと思ったら☆2、完全に解けるし、絶対に間違えない自信があれば☆1と設定して一周しました。

Y.Hさん

・ [☆1]正解(確実に解答でき、復習の必要なし)、[☆2]確実に解答できるが復習すべき、[☆3]迷ったが正解、[☆4]不正解、[☆5]不正解後に正解、と重要度のルールを決めました。

・最初に全問問題演習を行い、その後は、☆3以上を一度、更にその後は☆4以上と問題演習を進めました。そして、時々は☆2及び☆3だけを行うなどもしながら学習を進めました。

・☆4以上は問題数がかなり絞られるので、記述式の学習と並行で行いながら、月に2周(ほぼ毎日50問以上)程度できるようになり、☆4以上は合計10回程度行いました(ミスした問題は翌日に再確認を行ったがカウントせず)。これらにより、確実な知識の養成ができました。

H.Fさん

・復習の際に意識したことは、一問ごとに、その解説の内容を熟読しました。間違えた問題の場合は当然として、間違えていなくても、少しでも不安があれば熟読しました。解説を読んでも物足りないと感じた場合には、択一六法などで関連条文や判例を確認しました。

・間違えた問題に関しては、「重要度」の☆を1つ増やすことで印とし、翌日に再度解き、しばらく経って全体をもう1周した際にまた解きました。

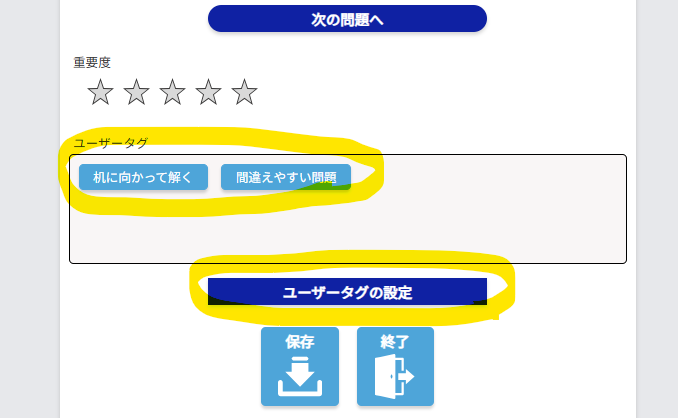

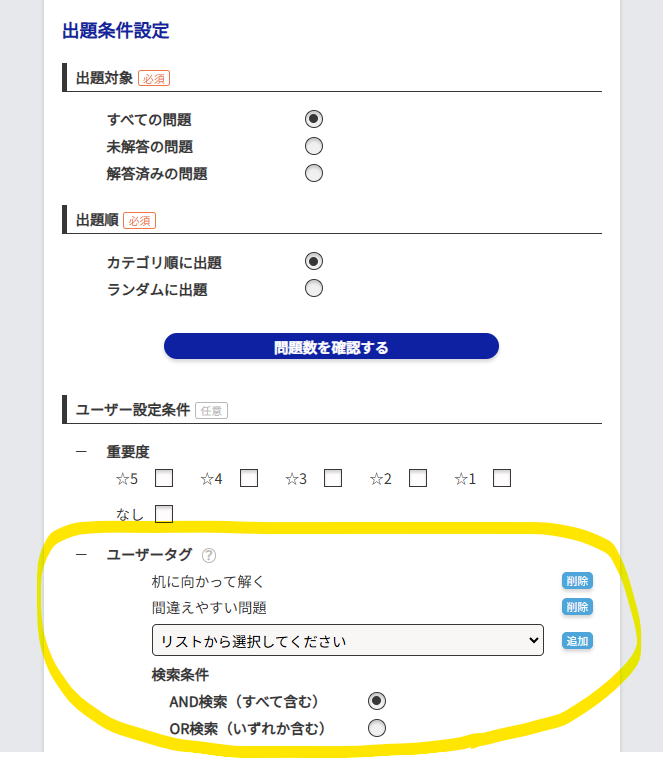

ユーザータグ設定機能

★ユーザータグ設定機能とは…

問題演習をしたときに、ユーザーが任意に「ユーザータグ」を設定することができる機能です。

デフォルトのユーザータグとして、「あとで解答」「セットで復習」「要復習」「間違えやすい問題」が実装されています。

→ユーザータグを設定すると、ユーザータグを基に、問題を抽出することができるようになります

(同じ問題に複数のユーザータグを設定した場合「AND検索」、また複数のユーザータグを基に問題を絞り込みたい場合「OR検索」を使うこともできます)。

N.Tさん

・間違えた問題・自信のない問題にはユーザータグを設定し、2週間おきにタグ設定された問題を復習するという形で、勉強を進めるようにしました。

N.Yさん

・誤って解釈してしまっている問題や、解説欄に関連知識が横断的に掲載されている問題について、「解説」というユーザータグを設定していました。短時間で復習したいときに役立ちました。

Y.Hさん

・「〇年〇月前半」「☆6個」などのユーザータグをつけていました。問題演習の解答後に見る年月タグで、最近行った問題であることが分かれば「要復習〇年〇月」とユーザータグをつけ、復習に役立てました。

・☆5を再度間違えた場合、重要度は「☆4」に変更しますが、タグで「☆6」の表示を付け、「☆6」タグを検索して絞り込まれた問題を復習することなども行いました。

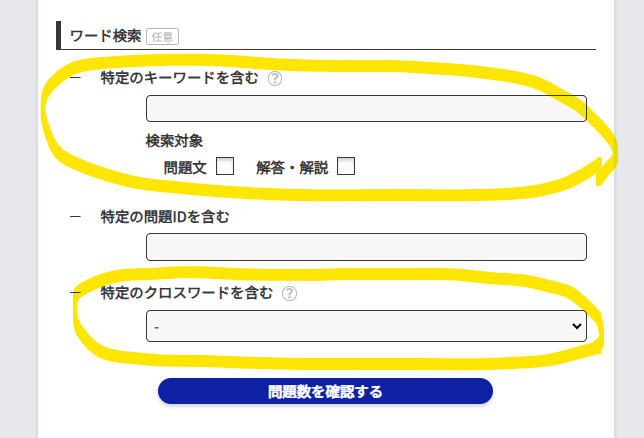

キーワード検索機能・クロスワード検索機能

★キーワード検索機能とは…

問題文や解答・解説の内容から、自分が演習したい分野や項目を「キーワード」として検索することで、各分野・各科目の枠を超えて該当の問題を抽出することができる機能です。

Ex)「時効」で検索すれば、科目を問わず問題文や解答・解説に「時効」というキーワードが含まれている問題が絞り込まれます。

★クロスワード検索機能とは…

クレアール司法書士講座受験対策室スタッフが「横断整理した方がわかりやすい」と判断した項目(「クロスワード」)ごとに、各分野・各科目の枠を超えて該当の問題を抽出することができる機能です。

Ex)民法の複数の分野で登場する「占有改定」、会社法の複数の分野で登場する「定款」などがあります。

Y.Hさん

・CROSS STUDYには、キーワードにより問題(肢)を検索できる機能があり、これにより問題の比較をして学習できます。解答・解説に掲載のある択一六法の図表により類似ケースの比較ができますが、それでも、断片的な記憶により、「この問題の解答はこうだが、似たケースで異なる解答があったはず。それがどこにあるか分からない。」というようなことがあります。そのときには、キーワードにより類似問題を検索して比較することにより、断片的な記憶を再確認して頭の整理をしました。

N.Yさん

・クロスワードについては、一通り項目ごとに全部解き、苦手が判明したものは繰り返し演習しました。

Y.Iさん

・初めの頃はまだ解いていない問題を順番に選択して解いていましたが、答練が始まってからは間違えた問題や理解が足りなかった点について、関連するキーワードで問題を抽出したり、関連する単元の問題を解いたりする方法に変わっていきました。

★Y.Iさんの合格体験記全文はこちら!

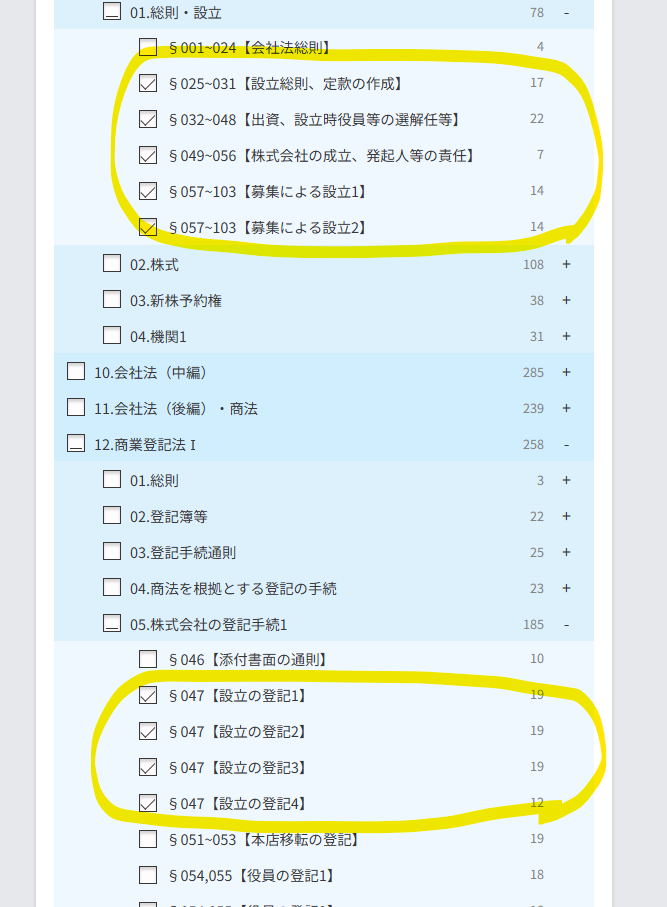

複数単元組合せ機能・ランダム出題機能

★複数単元組合せ機能とは…

苦手分野や比較して覚えたい分野を任意に複数選択するなど、その時々に応じて演習したい分野を自由に組み合わせることができる機能です。

Ex)会社法の「設立」分野と、商業登記法の「設立の登記」分野を纏めて演習することができます。

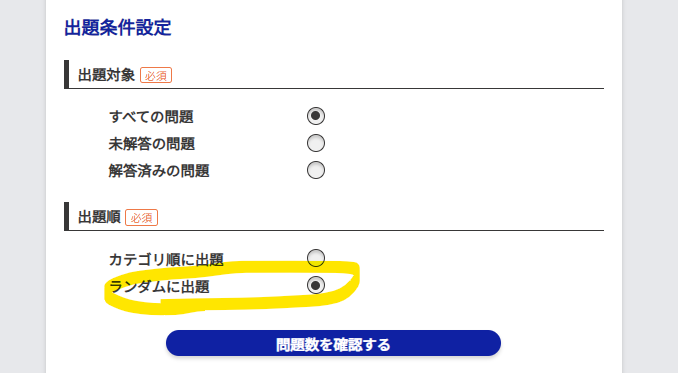

★ランダム出題機能とは…

問題がランダムに出題される機能です。無作為な順番で出題をすることにより、条件反射的な記憶の喚起を目指すことができます。

N.Tさん

・科目を問わずランダムで出題されるよう設定し、1日200問を目標として演習を行うようにしました。

・この勉強法の利点としては、前後の問題の影響を受けることなく、問われている肢の知識を瞬時に取り出す訓練ができるという点にあります。従来の冊子型の問題集ですと、同じ科目の、しかも同じ単元の問題が前後に並んでいるため、どうしても前に解いた問題の知識が頭に残った状態で後の問題を解くようになります。しかし、CROSS STUDYでランダム出題機能を使うと、前に解いた問題は全く別の科目の問題となることが多いため、前に解いた問題による影響が排除された状態で、目の前の問題と向き合うことができるようになりました。

N.Yさん

・複数単元組合せ機能につきましては、私の場合は全科目全単元をランダムで行っていました。そうすることで毎日満遍なく問題に触れることが出来ますし、飽き性の自分には一つの単元を集中的に演習するというのは難しかったからです。

M.Fさん

・初回は、全科目全問通しでカテゴリ順に1回解きましたが、2回目以降は、単元ごとにランダムに解く、単元ごとに一度でも間違えた問題を解く、クロスワードやキーワードで設定した設問を解く、といったやり方で、どんな順番で出題されても必要な知識を引き出せるように練習しました。

S.Yさん

・はじめはカテゴリーごと順番通りに解いていたのですが、正解答率が上がったらランダムに出題を選択し、解いてました。起床時、就寝前はほぼCROSS STUDYを利用していました。

・いつどこでもスマートフォンひとつあれば全科目の過去問を確認できるなんて、画期的でしたし、私にとってはなくてはならないツールでした。

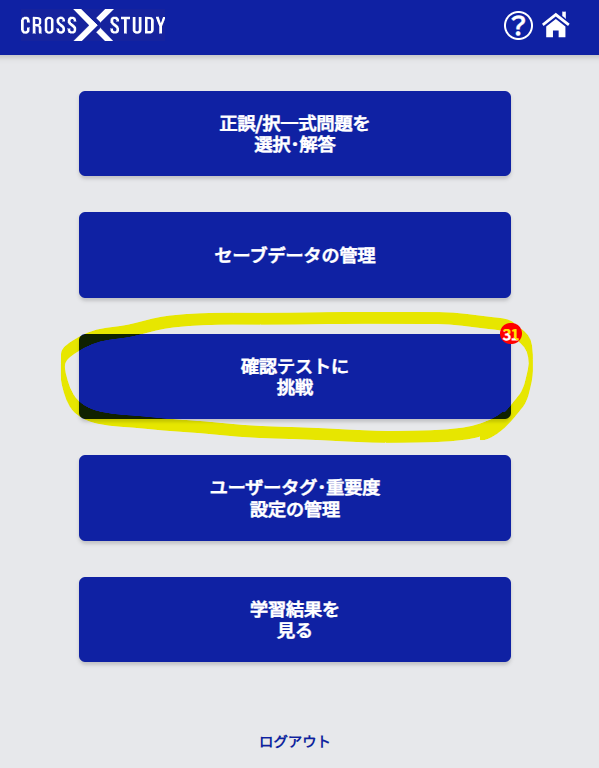

確認テスト自動配信機能

★確認テスト自動配信機能とは…

解答履歴に応じて、その時々に復習すべき問題が8日に1回のスパンで自動配信される機能です。意識することなく最適なタイミングで復習を行うことができます。

N.Yさん

・初めの1か月は、定期的に配信される確認テストの問題を解いてみたり、苦手科目のみを解いてみたり、クロスワードを利用してみたり、とにかくCROSS STUDYの機能に慣れるところから始めました。

・直前期は毎日必ず150問を解き、一周終わったら間違えた問題を再度解いていき、試験日までに解けない問題をゼロにしていきました。

H.Iさん

・復習の際に意識したことは、「定期的にCROSS STUDYにログインすること」です。ただログインするだけにして、心のハードルを下げただけなのですが、ログインするとトップ画面に前回取り組んだ内容に基づいた「確認テスト(10問)」が届いているので、それを消化するようにしていました。そこで即答できなかったり、択一六法の内容をうまく思い出せなかった分野を、改めて択一六法に戻ってインプットする流れで勉強していました。

★H.Iさんの合格体験記全文はこちら!

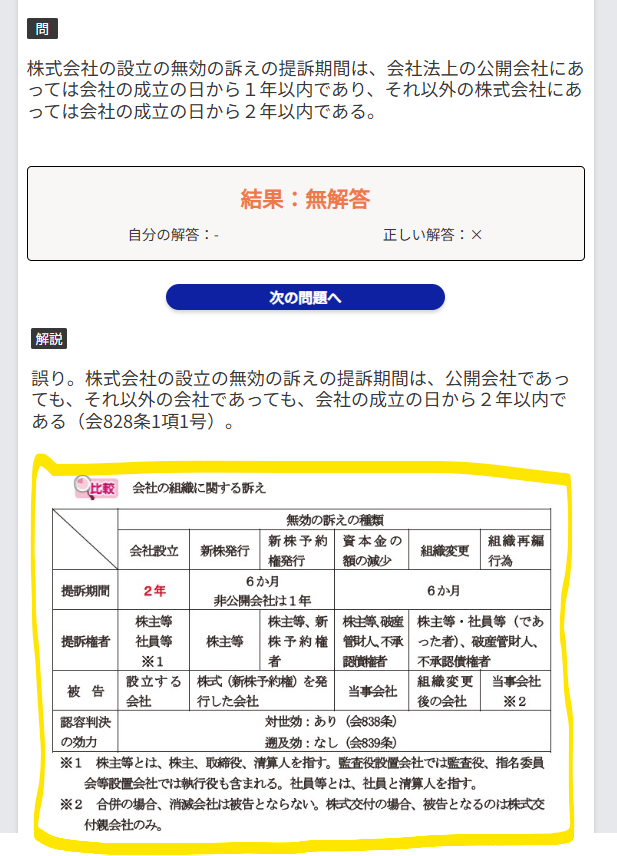

解答・解説に引用されている択一六法掲載の図表

★択一六法の図表

CROSS STUDYでは、択一六法の図表で整理された知識に関連する問題が出題された場合に、解答・解説ページに択一六法の図表が引用されています。

Y.Hさん

・CROSS STUDYの解答・解説には、類似ケースごとに解答が異なるなどの問題について、ケースごとの比較表(多くが択一六法に掲載されているものと同じもの)が引用されていることがあります。私は、それらを使い、「この場合はOKだったが、少し違うケースではダメだった」という頭の整理に役立てました。該当の図表をスクリーンショットし、ある程度たまったら印刷して繰り返し見るなどしていました。

CROSS STUDY(一問一答形式)と過去問題集・答練模試(5肢択一形式)の使い分け

N.Yさん

・紙の過去問題集は、学習開始から1年あまり利用していました。利用方法は、学習ナビで先生が勧めてくださっているように、肢ごとに理解度に応じて正の字をつけていき、全科目全ての肢が正の字になった段階でCROSS STUDYの存在に気づき、以降は切り替えて学習していました。

・CROSS STUDYを使い始めてからは、紙の過去問題集は一切使用していません。なぜもっと早く利用しなかったんだと今でも悔やむほど、快適に、気楽に、気軽に過去問知識を習得出来たからです。

自分はとにかく机に向かって勉強するのが苦手で、正直CROSS STUDYが無かったら合格できなかったと思います。本試験はもちろん紙で出題されますので、紙の問題集で解くのも大切だと思いますが、CROSS STUDYで過去問知識を完璧にしてから紙の問題集をこなすのも、ありなんじゃないかと思います。

K.Mさん

・紙冊子での過去問を解く作業も、本試験形式(5肢択一)に慣れる意味では無くてはならないとも思いますが、学習経験者以上の方であれば、答練・模試で代用可能だと考えます。

H.Fさん

・CROSS STUDYは一問一答の過去問題集として、学習時期全般にわたり、一つ一つの知識の定着のためのメインの教材として使用しました。

・一方、過去問題集の方は、直前期の5肢択一の演習として使用しました。肢レベルではCROSS STUDYと内容が重複していますが、実際の本試験と同様の形式での演習という点に関してはCROSS STUDYではなくこの教材が必要となります。

総括:クレアール司法書士教務が推奨するCROSS STUDYの活用法

学習を開始したばかりの方

学習を開始して日が浅い方は特に、講義を視聴後、「次に何をどのように勉強すればよいのか?」と悩まれるかと思います。この時に、演習・復習内容を自分で都度考えなければならないとすると、脳のキャパシティが非常に勿体ないです。

そこで、以下の2タイプに分けて、推奨するCROSS STUDYの演習タイミングをお示しします

(講義視聴後の問題演習・復習の仕方やタイミングについては、実によく学習相談メールでいただく内容です)。

・講義を視聴後、すぐに何かしらの問題演習や復習に着手しないと不安な方

(講義を視聴し続けるだけだと、知識が身に付いている感覚が無くて先に進めるのが不安になる方)

①講義を受講する

↓

②すぐに対応する問題をCROSS STUDYで演習する。

・未消化講義がどんどん溜まっていくことに強いストレスを感じる方

(とにかくキリが良いところまでインプットを進めてから、まとめて問題演習・復習をしたい方)

①1科目、1分野(民法でいう「総則」「物権」の括り)、1項目(1分野より更に細かく「抵当権11単元」「根抵当権9単元」等の単元のキリの良い部分ごと)の講義を一気に視聴

↓

②科目・分野・項目ごとに対応する問題をCROSS STUDYでまとめて演習する。

学習初期~中期の方(全範囲を一通り学習済みであるが、基準点未達の方)

「現時点でどの程度理解できているか?」というありのままの実力の把握は、たとえ学習初期であっても重要です。学習初期~中期のどの段階においても、常にアウトプットに積極的な姿勢であることが短期合格への近道だと思います。

CROSS STUDYでの一問一答のアウトプットに飽きてしまったら、是非「重要度」や「ユーザータグ」を設定しながら、問題演習(〇×の選択)という単純作業に飽きないように、工夫しつつ解き進めて頂きたいです。

各種機能の使い方については、こちらの記事もご参照ください!

★【アンケート御礼企画】CROSS STUDYの効果的な使い方について

勿論、必ずしも全ての(複数の)機能を使わなければならないわけではありません。使い勝手の良い機能だけを使えばOKだと思います。

ただし、「この科目・分野だけに重要度・ユーザータグをつける」という自分ルールでもない限りは、使うと決めた機能は一通り全問について使い倒してほしいと思います。

既に基準点前後の実力がある方・直前期の学習法

「全科目の学習を一通り完了し、基礎知識がある程度固まってきた」という段階まで来たからこそ、分散学習(★)が非常に重要になってきます。

(★)「分散学習」とは…

学習したい項目を、時間を空けて繰り返し復習する勉強法のこと。

学んだ知識を忘れかけてきた頃に学習すると記憶に定着しやすいので、一度学習をした後は間隔をあけて復習すると効率的です。

本試験当日に、全科目の基礎知識を同時に頭の中に保持しておくことが合格の大前提となるため、全範囲の学習が一通り終わり次第、分散学習の訓練に早めに着手して頂きたいです。

基準点前後(午前の部・午後の部共に概ね25問前後)の実力がある方は、苦手分野の克服に集中して頂きつつ、全体の基礎知識は抜けないように、常にメンテナンス及び改良し続けるイメージで、バランス良くCROSS STUDYで演習してください。

なお、今年度の合格体験記によると、合格者は全科目を横断して「一日ノルマ○問」として、毎日継続してCROSS STUDYで演習されていた方が多い印象です。

くどいようですが、本試験当日に「知識のピーク」を持ってくるために、全科目の基礎知識を同時に頭の中に保持する心がけが常に必要であり、それには全科目の1肢単位での問題演習ができるCROSS STUDYが最適な教材であると思います。

※当然のことですが、模試などで本試験と同形式の演習を行って、解く順序や解き方について事前に対策を講ずることも、大前提となります(特に午後の部の厳しい時間制限をクリアするためには不可欠です)。

勉強に疲れて「もう無理」となってしまった方

やる気がなくて、講義の受講すらしたくない時こそ、とりあえずCROSS STUDYを開いて「確認テスト」を解いて頂きたいです。

やる気がない中で確認テストで満点が取れると自信になると思います(油断をしてはいけませんが)し、間違えたときは「解説を読む→基本テキスト・択一六法に戻って確認するor講義・復習講義を視聴し直す」という勉強の導線に繋げることができます。

勉強は必ずしも「机に向かって」やらなければならないものではありません。

そして、例えば1時間以上のまとまった時間が無ければ勉強が全く進まない、という訳でもありません。

気力・体力・集中力が足りず、寝転がっていたとしても、とりあえず「スマホを開いて確認テストを解く」という行動がきっかけになって、「少しやる気になったから勉強するか」と気分をコントロールする習慣作りをして頂きたいです。

なお、「やる気が無くても、とりあえず手を動かしていると、だんだんやる気になってくる」ことを、心理学の用語で「作業興奮」と言うそうです。

引用:DIAMOND online「第4回 使うのは自分の脳内物質だけ!今すぐ集中、やる気アップさせるコツ」

人間の脳は、どんなに嫌だったり興味が持てない事でも、手を付け始めることで自己興奮し、そのうち集中力が高まってくる。はじめから集中して物事に取り組んでいなくても、やっていくうちに「集中」があとからついてくるものである。

最後に:筆者の話

最後になりましたが、雑談程度に筆者の話をさせてください。

令和4年度司法書士試験合格~クレアールに入社~現在の私の仕事について

私は、令和4年(2022年)度司法書士試験合格後の2023年1月~12月にかけてCROSS STUDYの問題の改題・編集作業、8~12月にかけてCROSS STUDYの各科目のリリース業務に携わっておりました。そして直近は、本年度の口述試験対策等で直近の合格者の方と直接お話しさせて頂いたり、また合格体験記の校正業務にも携わらせて頂きました。

ならばこそ、この記事に対する思い入れは非常に強いものがあり、また直近の合格者の体験記を拝読して、「司法書士資格取得後に敢えて司法書士にならず、未経験から教育業界に足を踏み入れた」ことについて、心から良かったと思っております。

受験生当時、クレアール教材以外に市販の5種類の問題集を回した話

私は2021年3月末日にクレアール司法書士講座に申し込み、令和4年度の司法書士試験に合格するまでに、クレアールの教材の他、市販の司法書士試験対策問題集5種類(過去問題集2種・基礎知識の演習本3種)を、全科目購入してそれぞれについて複数回演習しました。これは、クレアール教材に不足を感じていた・信用していなかったという訳ではなくて、正直なところ、どうしようもなく不安で、とにかく新しい問題集を買ってきて何かしらの問題を解いていないと気が気でなかったためです。ですので、大した実力もないまま、真新しい問題集を力技で無理矢理進めていました。

ある程度市販の問題集を回せるようになったときに、「当然のことかもしれないが、同じ知識を問われていても、教材によって問われ方や表現、また章立てや掲載箇所が全く異なることがあるけれど、特に演習本についてはどの教材も『重要な基礎知識』として掲載されている内容は似通っているな」と痛感しました。

確かに、「多様な表現で問われる」ことについては、多くの種類の問題集をこなさないと実体験できないかもしれません。しかし、私はそれよりも、「問われ方や表現が異なろうとも、とにかく司法書士試験においては1つ1つの基礎知識が身に付いていること、そして使いこなせることが重要なんだ」ということをしかと感じ取りました。

現在のCROSS STUDYは、実際の過去問題を一問一答形式に改題したものを収録しているので、過去問知識の域を出ない内容となっておりますが、ゆくゆくは、合格に必要な基礎知識が磨き抜かれた状態で過不足なく実装されているコンテンツにしていきたいと考えております。

とにかく楽に勉強したい(できたら寝っ転がりながら)

「沢山の問題集を全科目回していた」というエピソードのみですと、硬くなりすぎるため、どうしても言わせてほしいことがあります。

私は非常に怠惰な性格で、中学生の時から「とにかく寝っ転がりながら勉強したい」という我儘な願望を人一倍強く持っていました。

ですので、司法書士試験受験生当時も、明らかに机に向かわないと解けない問題(計算問題等)だけを紙の問題集から剥がして、「机に向かって勉強する」ファイルを作ったりしていました

(もっと言うと、今でも自分のCROSS STUDYに「机に向かって解く」タグを付けて、そのユーザータグが付いている問題以外は大体ゴロゴロしながら演習しています)。

御縁があり、CROSS STUDY発案者の関口と令和4年度司法書士試験合格の同期として知り合い(口述試験の翌日、クレアール本社に御礼を言いに行った際に初めて会いました)、当時開発中であったCROSS STUDYの話を振られたときに、「え、それ受験生の時に寝ながらやりたかった教材なんですけど…」と素で言いました。そして、CROSS STUDYの制作メンバーに加えて頂きました。

司法書士試験の難しさとCROSS STUDYの実用性について

司法書士試験に合格するのは、とても難しいです。目指すだけでも大変なことだと思います。

試験範囲が膨大なので全科目の学習に辿り着く前に息切れするし、理解・暗記しにくい知識も沢山あるからしょっちゅう挫折しそうになるし、頑張って学習を継続しても本試験当日のパフォーマンスに大いに左右されるし、…とにかく勉強してもしてもし足りないことは無い、そして準備してもしてもし足りないことは無い試験であると思います。

だからこそ、楽できる部分は楽したい気持ちはとてもよくわかります。そして、スクールとして教材を提供する以上、後進の受講生には可能な限り楽をさせてあげたいと心から思います。

講義を聴いたらどの問題を解けばいいのか?何がわからないかがわからない。どの知識・分野が苦手なのか?学習するのは2回目のはずなのに、1回目に学習した内容を全く覚えていない。どうして正解できるようになったのに、いつまでも自信が持てないのか?…などなど。

学習しながら浮かんでくる様々な感情やナマの声を、CROSS STUDYにはすべて記録することができます。苦しみながら自分が解いた実績をもとに、何度も何度も復習することができます。

学習段階に応じて、いくらでも真新しい気持ちで、自分のやりたい解き方をすることができるのは、自由にカスタマイズできるデジタル教材の強みです。

後付けで幾らでも言えると思われるかもしれませんが、もし自分の受験生時代にCROSS STUDYがあったら、択一式の演習が遥かに楽になり、基本知識の定着スピードが上がり、その分時間に余裕ができて、記述式が得意になるまで勉強時間を割けただろうと今でも思います(恥ずかしながら、私は特に不動産登記の記述式がとても苦手で、結局克服できないまま択一式で逃げ切りました)。

CROSS STUDYを活用することで、受講生の皆様の負担を減らせますように。

短期合格を目指す方の挫折を防止し、少しでも合格可能性が上がりますように。

基準点で足踏みされている方の、現状打破の一助となりますように。

陰ながら、毎日応援しております。

CROSS STUDYリリース当時(2023年8月)に公開した、私が司法書士コラムで初めて書いた記事と、発案者であり同期でもある関口のインタビュー記事を添えておきます。