8月1日に司法書士講座でCROSS STUDYがリリースされました。

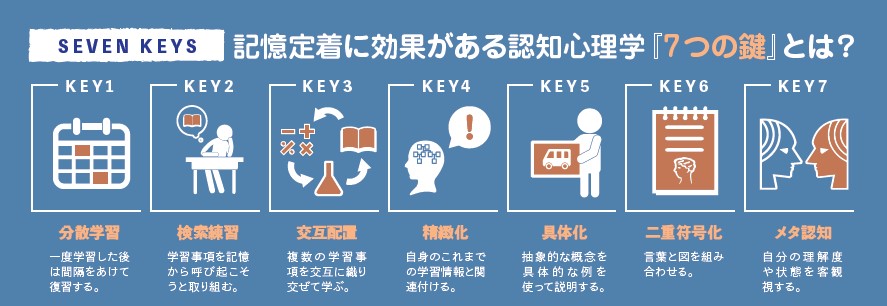

CROSS STUDYは、認知心理学の知見を取り入れた学習法を体系的に整理して、

誰でも知らず知らずのうちに効果的な学習を実践することができる問題演習ツール

です!

他の講座にも順次展開していく予定です。

今回はCROSS STUDYの開発者の1人である関口に

CROSS STUDYにかける熱い思いをインタビューしてみました。

(関口の過去の記事はこちら)

インタビュアー:まずは、CROSS STUDYの開発のきっかけを教えてください。

関口:CROSS STUDYの開発には、私の受験経験が大きく関係しています。

私は令和4年度の司法書士試験に5回目の挑戦で合格することができました。

私の経験、特に合格に至るまでの最後の1年間の経験から得たものは、

受験生の皆さんにも役立つのではないかと考えました。

インタビュアー:最後の1年間にはどんな変化があったのですか?

関口:学習法を一から見直し、これまでとは異なるアプローチをとりました。

認知心理学に基づく学習法を取り入れたのです。

インタビュアー:認知心理学ですか?

学習法というと、脳科学から語られることが多いですよね。

関口:脳そのものの働きを追求する脳科学とは異なり、認知心理学は、

心の動きの一種である認知の働きについて、実験を通じて解明することを

目的としています。

「認知」というと難しく聞こえてしまうかもしれませんが、

見る、聞く、書く、話す、考えるなど、頭を働かせること全般を指します。

そのため、「記憶する」こともその研究領域に含まれます。

インタビュアー:認知心理学では、実験を通じて学習効果が裏付けられているのですね。

なぜ、学習法を見直そうと思ったのでしょうか。

関口:合格する前年(令和3年度)の司法書士試験に不合格となったことが

大きなきっかけでした。

択一式問題は実力以上に得点でき、記述式問題も解答欄をある程度埋めることが

できていたので、自分では合格すると確信していたのですが、

結果は、記述式問題の基準点に足りておらず不合格でした(※)。

もうこのまま学習をしても、合格できないのではないかと

強い不安を感じたのを覚えています。

※司法書士試験には、択一式問題(午前の部)、(午後の部)、記述式問題で

それぞれ基準点が設けられています。

どれかひとつでも基準点を満たさないものがあると、

仮に総合点で合格点を取れていてもそれだけで不合格となります。

インタビュアー:記述式問題の対策が十分とれなかったことが、

不合格につながってしまったのですね。

関口:そうとも言えますが、私はそのようには考えませんでした。

冷静になって分析してみると、知識の精度に要因があると思ったのです。

というのも、試験の時間配分としては、午後の部の択一式問題を60分以内に解き終えて、

残りの120分を記述式問題に充てることを想定していました(※)。

しかし、実際には択一式問題を解くのに80分以上かかってしまい、

その結果、記述式問題を検討する時間が十分にとれずに基準点に届かなかったのです。

※司法書士試験(午後の部)は、択一式問題を35問、記述式問題2問を3時間以内に解答します。

インタビュアー:むしろ択一式問題対策、知識の精度に要因があると考えたのですね。

関口:そうです。合格に必要な基礎知識を確実に身に付けることによって、

選択肢の正誤判断にかかる時間を減らし、解答スピードを速めること。

これが来年の試験までの課題であると考えました。

そんなときに出会ったのが、認知心理学の本でした。

インタビュアー:認知心理学のどんな点に惹かれたのですか?

関口:自分が正しいと信じて疑わなかった学習法が、

実は効果が薄いとわかり衝撃を受けました。

例えば、テキストの再読です。それまでの学習法は、どちらかというと

問題演習よりもテキストを読み返すことを中心にしていました。

テキストの方が必要となる知識が網羅的に記載されているので、

効率がよいだろうと考えたのです。

しかしながら、「記憶の定着」という面では、テキストの再読は効果が小さいのです。

テキストを読み返すよりも、記憶から知識を呼び起こそうとする試み(検索練習)

が大切ということが分かりました。

インタビュアー:ただ単にテキストを読み返すよりも、

自発的に思い出そうとする試みが大切なのですね。

関口:検索練習の他にも「分散学習」を取り入れました。

分散学習は、学習した事項を間隔を空けて復習する学習法です。

それに対し、特定の学習事項を短時間に何度も繰り返す学習法を

「集中学習」と言います。

記憶の定着に効果的なのは、分散学習の方なのです。

インタビュアー:短期間に何度も繰り返す方がよさそうな気がしますが、

そうではないんですね。

関口:私自身の経験を思い返してみても、例えば、小学生の頃のドリル学習では、

同じ単元を短期間に何度も繰り返すよう宿題が出されていたと思います。

また、定期試験前にはいわゆる「一夜漬け」をして何とか切り抜けていました。

インタビュアー:集中学習に近い方法をとっていたのですね。

関口:そうです。たしかに「集中学習」は間近に迫った試験には有効です。

しかしながら、このような集中学習で得た知識は忘却しやすいことが分かっています。

司法書士試験は数年単位で挑む長期戦です。試験の直前期であれば話は別ですが、

普段の学習では、間隔を空けて復習する「分散学習」の方法をとり入れるべきです。

集中練習の方が効果的に感じられてしまうのは、

これまでの学習経験から生まれた錯覚だと気づいたのです。

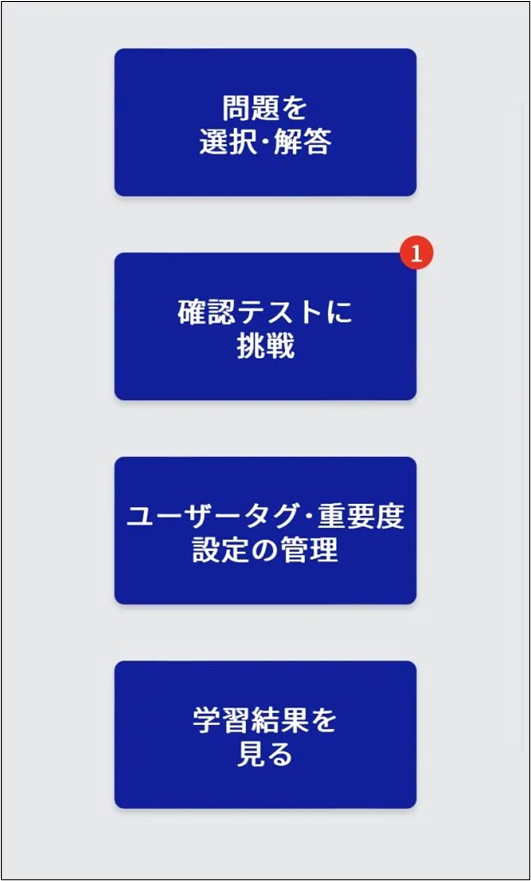

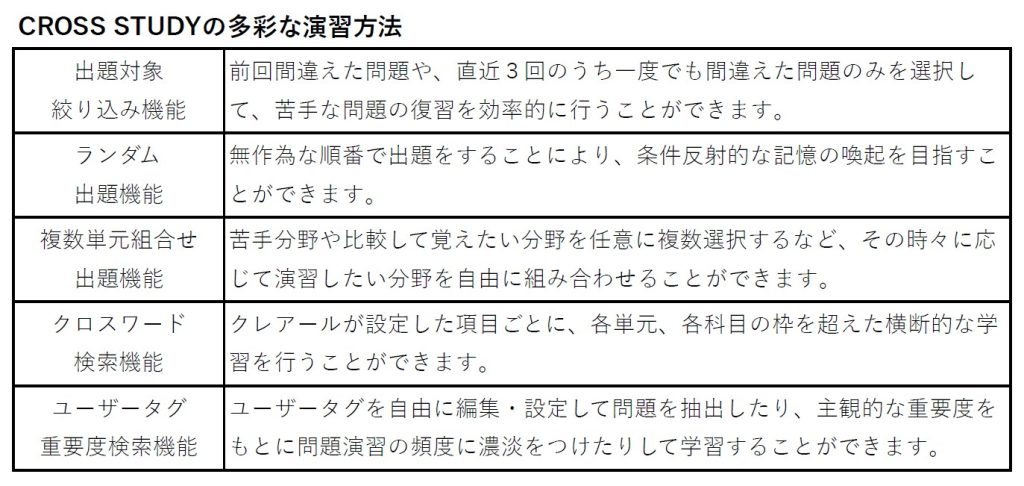

CROSS STUDYでは、ユーザーの解答履歴に応じて定期配信される確認テストにより

分散学習を実現しています。

インタビュアー:認知心理学から得られた知見と私たちの感じ方では

異なることもあるのですね。

関口:認知心理学の面白いところは、そこだと思います。

有効な学習法は、ときに人間の直観に反することがあるのです。

分散学習のほかにも「交互配置(インターリーブ)」という学習法があります。

交互配置とは、学習するトピックを複数選び、それらをまとめて学習する方法です。

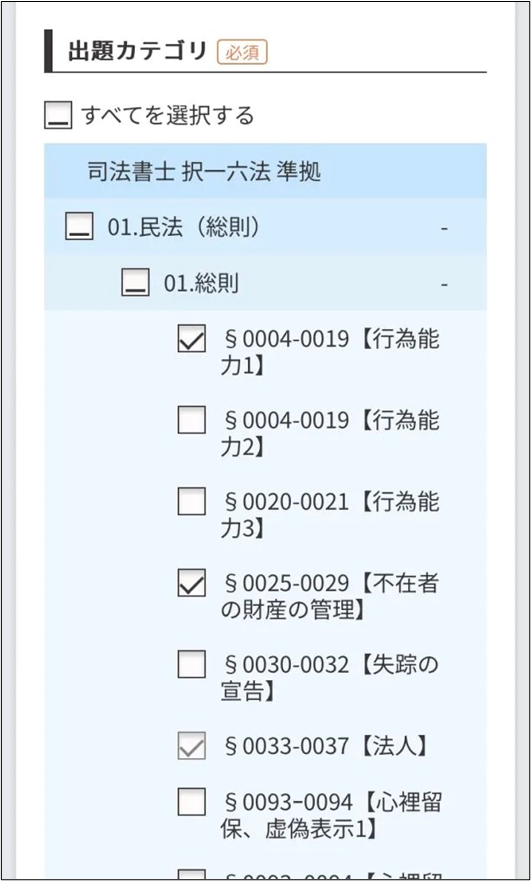

例えば、民法の総則を学習するのであれば、「制限行為能力者」だけではなく、

「代理」「時効」といった複数のカテゴリを織り交ぜて学習することです。

そもそも認知心理学の知見がなければ、このような学習法をとろうという

考え自体が思い浮かばないと思います。

インタビュアー:たしかに考えたこともありませんでした。

関口:受験生の多くは、いつも同じ順番、いつも同じ分量、いつも同じ単元構成で

学習しています。

つまり、単純な反復練習を繰り返しているだけになってしまっています。

そもそも紙冊子の問題集では、いろいろなトピックを織り交ぜて学習するのは

難しいですよね。

私は受験生時代に、紙の問題集を1枚1枚バラバラにし、それらをシャッフルして

問題を解いていましたが、管理しきれなくなって結局は止めてしまいました。

CROSS STUDYであれば、使い方ひとつで簡単に交互配置を取り入れることができます。

インタビュアー:受験生の頃は交互配置を取り入れたくても、それができなかったのですね。

CROSS STUDYでは、交互配置をどのように実現しているのですか?

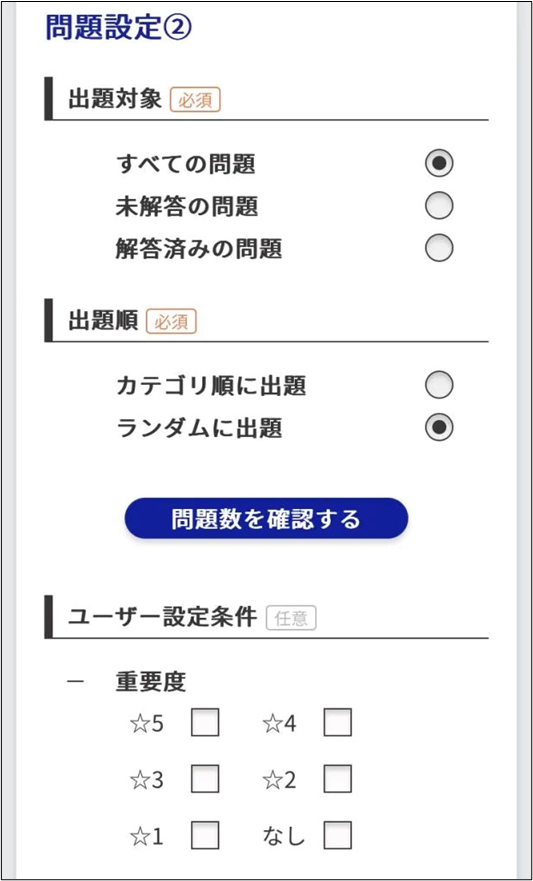

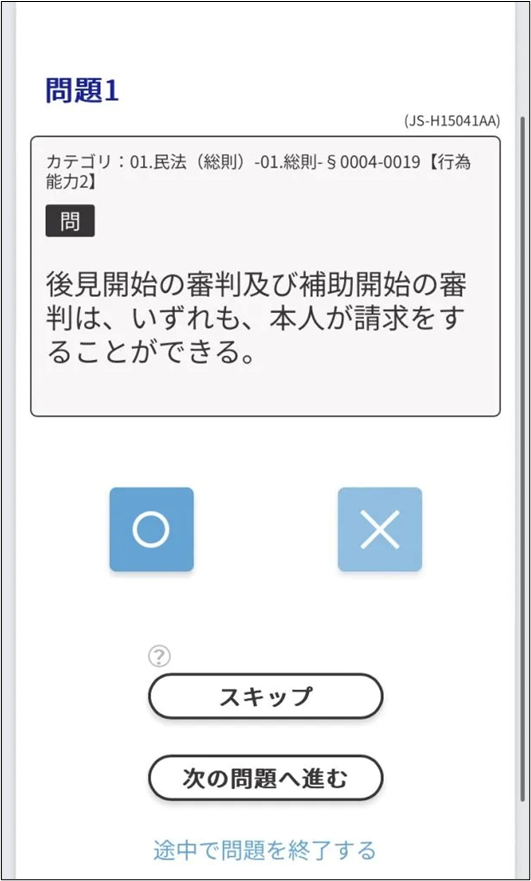

関口:まず演習するカテゴリ(単元)を複数選択することができます。

さらに、「ランダム出題」を選択すれば、選択した問題の出題順を

シャッフルすることができます。

インタビュアー:これからは過去問題集をバラバラにする必要がなくなりますね。

ここまでは、主に認知心理学とCROSS STUDYについて

話してもらいましたが、開発にあたって他にも強い思いがあったんですよね。

関口:私自身が合格するまでに時間がかかってしまったので、

受講生の皆さんには少しでも早く合格してほしいという思いがあります。

そのため、学習時間には含まれない「作業時間」をできる限り排除するような仕組み

を構築したいと思ったのです。

インタビュアー:CROSS STUDYでは、作業時間を減らすために

どのような工夫をしているのでしょうか。

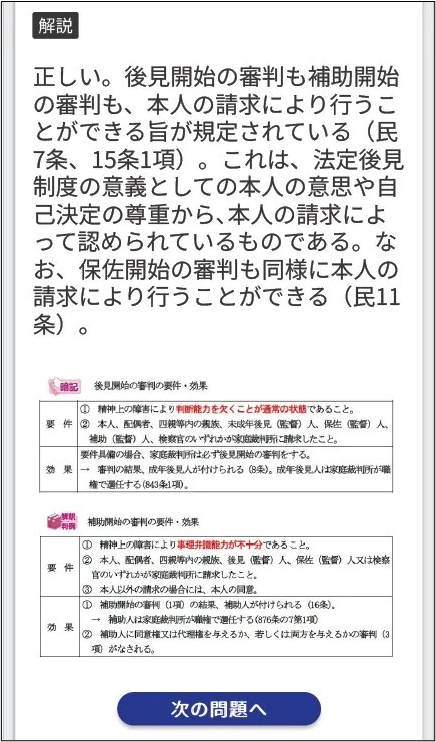

関口:問題の解答・解説部分にテキストや択一六法(※)内の図表をできる限り掲載しました。

そのため、問題で問われている知識だけではなく、

比較すべき別の知識や関連する周辺知識などを、

その都度まとめて確認することができます。

※択一六法は、司法書士試験に必要な知識を条文ベースで集約した、

クレアールが受験界に誇る補助教材です。

法律の学習には一般的に「テキスト」「過去問題集」「六法」の

3点セットが必須とされています。

例えば、過去問題集を解いていてわからない問題があったら、

テキストや六法を見返して該当箇所を探します。

こういった学習への取組み方を否定するつもりはありませんが、

これだけが正解だとも思いません。

「探す」という行為は「作業」に他ならないからです。

インタビュアー:図表を多く掲載することで、「テキスト」「過去問題集」「六法」を

行き来する回数を減らすことができるのですね。

他にも工夫したことはありますか。

関口:CROSS STUDYの問題構成は、学習カリキュラムや択一六法の編成に対応しているため、

学習後に「どの問題を解いたらよいのだろう」と悩む必要もありません。

インタビュアー:時間節約のために色々と工夫がなされているのですね。

関口:時間の大切さについては、受験生活の中で嫌というほど思い知らされました。

考えてみてほしいのですが、仮に5000問の過去問知識を身に付けようとして、

1問あたり3分程度の時間をかけてテキストや六法の該当箇所を確認したとすると、

5000問×3分=15000分、つまり250時間もその作業に費やしているのです。

インタビュアー:250時間…。想像以上の時間ですね。

関口:250時間をゼロにすることは難しいとしても、

仮に半分にできれば100時間以上学習に充てる時間を捻出することができます。

これは大きなアドバンテージです。

インタビュアー:他の受験生に差をつけるチャンスですね。

それでは、最後に受験生へメッセージをお願いします。

関口:私の受験生時代の大半は、「試験」という2文字が常に重くのしかかっていて、

何をするにしても心から楽しむことのできない、そんな辛い時間でした。

不合格を重ねるにつれて、学習へのモチベーションを維持することは

難しくなってきました。

そして、世の中の流れからどんどんと自分だけがはずれているような

感覚に襲われました。

司法書士試験に合格した今なら「よい経験ができたな」と言えますが、

当時はそのようなことを考える余裕はありませんでした。

受験生活の中で感じたことは、結局は「諦めない人が勝つ」ということです。

精神論のように聞こえてしまうかもしれませんが紛れもない事実です。

司法書士試験の合格を目指して学習している方は、多かれ少なかれ

「今の自分を変えたい」という気持ちがあるのではないでしょうか。

私にとっての認知心理学との出会いのように、少しの変化が、

その後の人生に大きな変化を起こすことがあります。

CROSS STUDYが皆さんにとってそのような存在になることができれば、

うれしいです。

インタビュアー:今日はありがとうございました。

関口:ありがとうございました。

★CROSS STUDYの機能について詳しく解説している記事はこちら!