インボイス発行事業者として登録事業者になる・ならないを決めるポイントは?

難しい質問だと思いますが、自分がインボイスの発行事業者になるかならないかを判断するポイントはあるんでしょうか?

そうですね、あります。

教えてください!

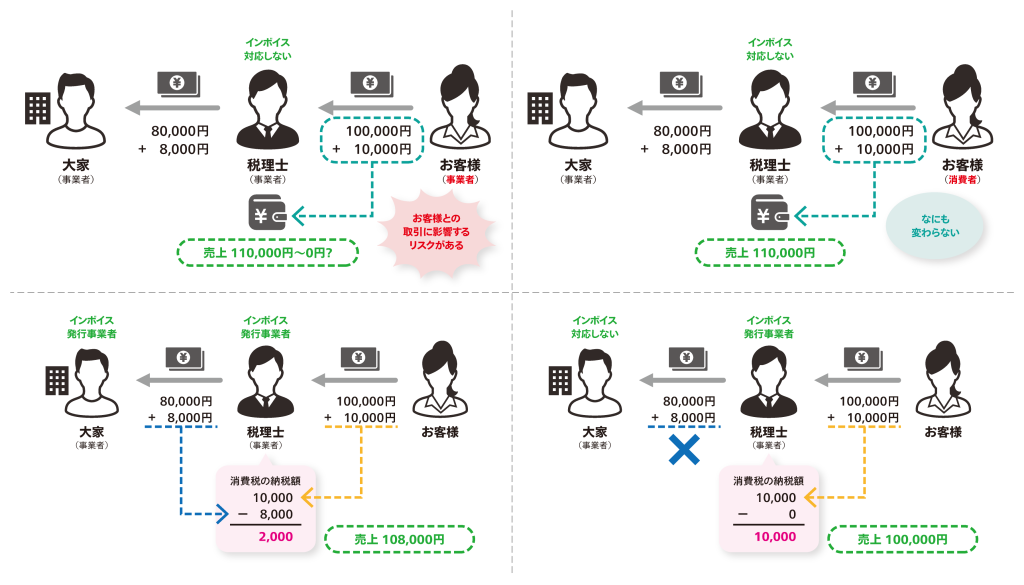

お客様が「事業者」が多いか「消費者」が多いか、ですね。

そもそも、この納税する消費税額の計算は「事業者」が行うものです。「消費者」は自分が税務署に申告書を出して消費税を納付することをしません。インボイスをもらっても活用する場所がないんです。

つまり、サービスの提供元や商品の購入先がインボイスの発行事業者であってもなくても、関係ないのです。

確かに…美容院やマッサージサロンで領収書をもらっても、家計簿をつける時しか使わないです。

ですから、お客様が「消費者」が中心かどうか、は判断基準の一つになると思います。

お客様は「消費者」が大半で、かつ小規模な事業者の場合は、インボイスの発行事業者にならないという選択をする方はいらっしゃると思います。

なお、お客様の大半が「事業者」なのであれば、インボイスの発行事業者として登録をする方向で考えた方が良いでしょう。

ただ、その際は、消費税の申告や納税が必要となることは忘れてはいけません。

インボイスの発行事業者になるには?

インボイスの発行事業者になるにはいつまでに登録が必要でしょうか。

インボイスの発行事業者になるための登録申請の提出期限は、当初は2024年3月31日が締め切りでしたが、制度の周知が不十分ですのでおそらく延長になると思います。

2024年10月1日からの登録を受けたい場合の提出期限は3月末に変わりはありません。しかし、申請手続きの柔軟化があり、2024年9月末までに申請すれば「10月1日を登録開始日として登録される」こととなりました。

登録費用はかかりますか。

いいえ、かかりません。登録自体も申請書を提出するだけですので難しくはありません。

施行された後、登録の有無を変更できるのでしょうか?必要だと思って登録したけれども、登録を削除するとか。

はい、できますよ。ずっと強制し続けられることはありません。

ありがとうございました。よく理解できました。

おわりに

ここまでの内容で、インボイス制度のさわりの20%ぐらいになります。

ええ!そうなんですか!?

軽減税率制度が導入された令和元年にインボイス制度の導入が検討されてから、適用の例外がいくつも作られているのです。今年の10月の導入開始までまだ変更があるかもしれないので、まずは制度の大枠を知っていれば良いでしょう。

はい!教えていただきありがとうございました。

藤﨑 仁講師

横浜みなと税理士事務所 代表。

実務での経験を活かし、わかりやすい事例による当てはめや実務家ならではの観点からの講義には定評がある。また、若手講師ではあるが、情熱あふれるわかりやすい講義は、受講生からの信頼も厚く好評を得ている。

税理士講座の相続税法ならびに、ファイナンシャルプランナーの講師を務める。