こんにちは!日本組織内司法書士協会の泉匡人です。

本日は、最近ニュースでも話題になっている「フリーランス法施行と発注事業者側での具体的な対応事項」についてお伝えします。

フリーランス法とは

2024年11月1日にいわゆる「フリーランス法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。

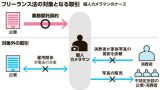

個人であるフリーランスと、発注事業者の間における力関係の差、フリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備するために制定されたのがこの法律です。

フリーランス法制定の背景と下請法との違い

独占禁止法とは

フリーランス法が制定された背景として、まずは独占禁止法について触れさせてください。

独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者らによる自由な経済活動が行えるよう、事業者として守るべき規定を定めている法律で、カルテルや入札談合などが禁止されています。いわば、事業者同士の横の関係による競争阻害行為を規制するものと言えます。

ただ、横の関係を規制するだけでは不十分で、上下関係も規制する必要があります。

独占禁止法と下請法の違い

一方、縦の関係において、市場における健全な競争が阻害されないよう制定されたのが下請法です。

親事業者による下請事業者に対する搾取行為を防ぎ、親事業者が適正適切な取引を行うよう、親事業者として守るべき規定を定めている法律です。

独占禁止法ではカバーできない上下の関係を規律し、下請法は独占禁止法の補完法としての役割を果たします。

このように独占禁止法と下請法は横と縦の関係をそれぞれ規律するものなのですが、対象は主に事業者同士です。この二つの法律では個人事業主は保護の対象外となってしまうことが多く、これでは十分な保護が図られず不利な立場に立たされることが少なくありませんでした。

下請法とフリーランス法の違い

そこで、個人事業主、フリーランスの方々の権利と利益も保護しようと新しく制定されたのが、このフリーランス法です。

下請法は、親事業者が下請事業者に対しその優越的な地位を濫用することを防止する趣旨ですので、親事業者と下請事業者との間に資本金の額の点で差異がなければ、そもそも下請法適用外となってしまいます。また、適用対象となる取引内容も大きく4種のみ(「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託(ソフトウェアやデザインなど)」「役務提供委託(運送やビルメンテナンスなど)」)です。

→下請法については、此方の記事もご参照ください!

一方で、フリーランス法は、発注事業者とフリーランスとの間の資本金の額の差異は関係ありません。また、フリーランスとの間に業務委託取引があれば、それがどんな内容であってもフリーランス法が適用されます。

下請法と比べると、フリーランス法はその守備範囲がだいぶ広くなっています。

具体的義務内容と禁止行為

フリーランス法は大きく二つのパートに分かれている点が特徴的です。

一つは「取引の適正化」、もう一つは「就業環境の整備」です。

取引の適正化

「取引の適正化」のパートでは、対フリーランスとの業務委託取引において、発注事業者が負うべき義務を定めています。

・取引条件の明示義務

発注書、注文書の記載事項を漏れなく記載し、フリーランスに提供すること。

電話や口頭などで取引条件を伝えることは認められず、書面やメールなどで明示することでトラブルを防止します。

・期日における報酬支払義務

原則として、発注した給付をフリーランスから受領した日から起算して60日以内の期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払うこと。

これまでフリーランスに対して期日通りの支払が行われなかったり、不当な返品ややり直しを強いられたりすることが少なくなかったため、こういった事態を防止する趣旨です。

・7つの禁止行為

受領拒否

報酬の減額

返品

買いたたき

購入・利用強制

不当な経済上の利益の提供要請

不当な給付内容の変更・やり直し

フリーランスの権利、利益を保護し、適正な取引を実現するために、発注事業者が行ってはならない行為が定められています。

フリーランスに責任がないのに、委託した物品や成果物の受け取りを拒んだり、一方的に給付内容を変更させたり、不当に報酬を減額したりする等の行為が禁止されます。

就業環境の整備

「就業環境の整備」のパートでは、フリーランスとして安心して働ける環境を整備することを趣旨として、以下のような義務が定められています。

・募集情報の的確表示義務

発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際には虚偽の表示、誤解を生じさせるような表示をしてはならず、正確で最新の内容に保たなければなりません。

募集情報、求人票などで、実際の就業に関する条件とは異なる表示をすることや、古い条件のままの求人情報を掲載し続けることなどは認められません。

・育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

6か月以上の長期にわたり業務委託を行う場合には、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、発注事業者が必要な配慮をしなければなりません。

育児介護等の配慮に関してフリーランスから申出があったら、発注事業者は取り得る選択肢を検討し、配慮内容の実施、あるいは配慮できないならばその理由を説明します。

申出内容にもよりますが、例えば現場作業をオンライン対応に切り替える、打ち合わせ日程を変更する、納期を後ろにずらす、などが配慮内容に該当するでしょうか。

この義務もフリーランスが安心して働ける環境を整備する目的で規定されていますので、フリーランスからの申出を理由に契約を解除する、報酬を減額するなどはもちろん行ってはいけません。

・ハラスメント対策に係る体制整備義務

発注事業者によるハラスメント行為によりフリーランスの就業環境を害することのないよう、体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。

発注事業者がフリーランスに対してハラスメントを行った場合、これまでフリーランスの方々は十分な保護が受けられないことがありました。そこで、フリーランスのためのハラスメントに関する相談窓口を発注事業者が設置し、相談窓口担当者が対処することとします。窓口の設置は外部機関への委託でも、あるいは発注事業者の従業員と同様の措置をフリーランスにも講ずる、つまり社内の従業員向け相談窓口を社外のフリーランスも利用できるようにする、といった措置でも構いません。

・中途解除等の事前予告・理由開示義務

発注事業者は6か月以上の期間で行う業務委託について、契約解除または不更新をしようとする場合、例外事由を除いて、解除日から30日前までにその旨予告しなければなりません。

一方的に前触れもなく、いきなり契約を切られてしまう事態を防止する趣旨です。

発注事業者としての対応事項

各企業は発注事業者側に立つことになりますので、フリーランスと業務委託取引をする場合、法律に則って諸々の対応をしなければなりません。

法務としては、

①法律施行にあたっての研修会を事業部向けに開催し、要対応事項について周知する

②発注書の雛形を作成し事業部に利用してもらう

③ハラスメント相談窓口設置のために人事やコンプライアンス部門と連携する

④労務と協力し就業規則を改定する

等の対応を求められます。

司法書士を含むいわゆる士業も個人が営んでいるのであれば、フリーランスとしてこの法律に保護される立場ですが、企業に勤める有資格者、法務は、この法律を遵守する立場です。

企業の中にいるか外にいるかで、同じ法律でも見方、捉え方、対処すべき事項が大きく異なります。

読者の皆さんがどちらの立場でこの法律に関わることになるかは分かりませんが、私は企業内法務としてこの法律を遵守しなければならない立場にあることを自覚し、勉強を進めながら対応にあたっています。仮に違反した場合には行政機関からの勧告や命令、罰金の対象になり得ますので、遵守する側としては決してこの法律を蔑ろにはできません。

新しい法律が施行される際、事業に対するインパクトが大きいものであればあるほど、企業内では法務がその真価を問われます。今まで考えたことがないもの、どう解釈してよいか悩ましいものも、先頭を切って会社全体を正しく導いていかなくてはならないところが、法務の妙味なのでしょう。

BACK NUMBER 泉匡人先生の過去の記事はこちら!