こんにちは。クレアール司法書士講座受験対策室のR.Nです。

今回は、苦手な受験生が多いであろう「処分禁止の仮処分」の、司法書士試験対策としての受験知識をまとめました。

不動産登記法の中でも特に馴染みが薄い分野であり、クレアールの民法不登法一体講義でも一番最後の単元で取り扱うので、あまり時間をかけずに基礎知識をざっと確認したい方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「処分禁止の仮処分」に関する論点・基礎知識について、オリジナルの図表を用いてまとめています。受験対策上特に重要な項目には、目次に「★」を付けてありますので、参考にしてください。

なお、最後には、どなたでも何度でもトライできる【確認テスト(全10問)】を付けておりますので、是非お気軽にお試しください。

「処分の制限の登記」とは

:所有権その他の権利者の有する処分機能が制限されている場合に、その旨の登記をすることにより、取引関係に立つ第三者を保護するとともに、処分制限の利益を受ける者の利益を保護するためにされる登記のこと。法律の規定がある場合に限り、裁判所書記官の嘱託によってなされる。

→具体的には…

強制競売の開始決定による差押えの登記、担保権の実行による差押えの登記、また仮差押えの登記等があります(※)が、司法書士試験対策上は、特に不動産の「仮処分の執行」に用いられる処分禁止の登記及び保全仮登記が重要です。

▼仮処分の執行がなされる場面

たとえば、BがAから建物を購入したにもかかわらず、AがBへの当該建物の所有権移転登記について非協力的であり、Bへの登記がなされない間にAがCへ当該建物を二重譲渡し、AからCへ所有権移転登記がなされてしまったという事例について考えてください。

このとき、Bは、Aに対して民事訴訟(所有権移転登記請求訴訟)で勝訴したとしても、Cへ所有権移転登記が移ってしまっている以上、Cに対しては所有権を対抗することができず、泣き寝入りするしかなくなってしまいます。

このような場合に備えて、B(仮処分債権者)にとって、当該建物の「所有権移転の登記請求権」を保全する目的で、「仮処分の登記」を入れておく意義があるのです。…処分制限の利益を受ける者の利益の保護

また、C(取引関係に立つ第三者)にとっても、もし当該建物に「仮処分の登記」が入っていれば、購入しても所有権を失う可能性があるというリスクを事前に認識することができるというメリットがあります。…取引関係に立つ第三者の保護

(結論)

所有権移転登記請求訴訟前又は訴訟中(※)に「仮処分の登記」を申請しておけば、仮に事実審の口頭弁論終結前に対象の不動産が二重譲渡されて登記まで備えられたとしても、強制執行や判決による登記により、仮処分債権者の所有権を保護することができます。

(※)仮差押えの登記と仮処分の登記は、共に民事保全法を根拠とし、訴訟前又は訴訟中になされます。両者の違いは、仮差押えの登記は貸金返還請求訴訟等の金銭の支払を目的とする場合に利用されるのに対し、仮処分の登記は所有権移転の登記請求権等の不動産の権利そのものを目的とする場合に利用されるという点です。なお、差押えの登記は民事執行法を根拠として、主に訴訟後になされます。

処分禁止の登記(民保53条1項)

:不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く)を請求する権利(「登記請求権」)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。

▼処分禁止の登記の性質

その対象となる権利に対する処分の制限を課し、これによって「当事者恒定(☆)」の効力(訴訟における当事者を確定する効力)を有することになるので、これを登記記録に公示するためになされます。

→登記請求権を保全するすべての場合に必要となります。

(☆)「当事者恒定」について

裁判の最中に当事者が変わったとしても、当初の当事者を相手方(被告)として固定する力。

→前述の事例だと、BはAを被告として勝訴すれば、当該建物の所有権を主張することができる。

(事例)※内容としては、上記「▼仮処分の執行がなされる場面」と同様です。

A所有の不動産をBが買い受けたにもかかわらず、Aが所有権移転登記に応じない場合に、BがAを被告として所有権移転登記を求める訴えを提起するとともに、当該請求権を保全するために処分禁止の仮処分を求めた。

↓

裁判所書記官の嘱託によって処分禁止の登記がされる。

↓

【帰結】

処分禁止の登記後にAからCに所有権移転登記がされても、Bが本案で勝訴し、AからBへの所有権移転登記をするときは、Cはその所有権の取得をBに対抗することができない。

=本案で勝訴した仮処分債権者(B)は、処分禁止の登記後に所有権移転登記を受けた者(C)に対して、所有権の移転を対抗することができる。

保全仮登記(民保53条2項)

:不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という)をする方法による。

▼保全仮登記の性質

処分禁止の仮処分の効力を正しく登記記録に反映し、被保全登記請求権についての登記の順位を確保する目的(例えば、抵当権設定登記請求権の順位保全等)で用いられます。

→補助的な登記に過ぎず、これ自体で処分禁止の仮処分の有する当事者恒定の効力が公示されるものではないため、処分禁止の登記と併用されます。

(事例)

A所有の不動産にBの抵当権を設定したところ、Aが抵当権設定の登記に応じないので、BがAを被告として当該抵当権設定登記を求める訴えを提起し、処分禁止の仮処分を求めた。

↓

Aの所有権について処分禁止の登記(甲区・主登記)がされるとともに、乙区にBの抵当権の順位を保全するための「抵当権設定保全仮登記」がされる。

↓

【帰結】

Bの抵当権設定登記請求権を被保全債権として処分禁止の登記及び保全仮登記がされた後に、A所有の不動産にCの抵当権設定登記がされたとしても、Bが本案で勝訴し、Bの抵当権設定登記をするときは、CはBに対して、Cの抵当権がBの抵当権よりも先順位であることを対抗することができない。

=本案で勝訴した仮処分債権者(B)は、処分禁止の登記後に抵当権設定登記を受けた者(C)に対して、自身の抵当権が先順位であることを対抗することができる。

以下、「仮処分の執行」について、処分禁止の登記及び保全仮登記について詳しく見ていきます。

★仮処分の執行

「仮処分の執行」に関する主な論点は、

論点① 対象となる被保全登記請求権

論点② 仮処分に後れる登記の単独抹消の要件

論点③ 処分禁止の登記の抹消(職権or嘱託)

の3つが挙げられます。

そして、これらの内容を整理するために、下記3つのポイントを意識して頂くのがコツだと思います。

1.仮処分の執行は、原則として「処分禁止の登記のみ」によってなされ、例外として「処分禁止の登記と保全仮登記を併用」する場合がある(※)。

2.上記論点②「仮処分に後れる登記の単独抹消(仮処分債権者自身が行う)」と論点③「処分禁止の登記それ自体の抹消(登記官の職権or裁判所書記官の嘱託)」について、別の論点としてしっかり区別して理解する。

3.保全仮登記を併用する例外パターンには、別建ての大きな論点(後述論点②’)があるが、それは一旦置いておいて、まずは手続き全体の流れを把握する。

(※)厳密には原則・例外の関係にある話ではないかもしれませんが、一旦こう割り切った方が覚えやすいと思います。

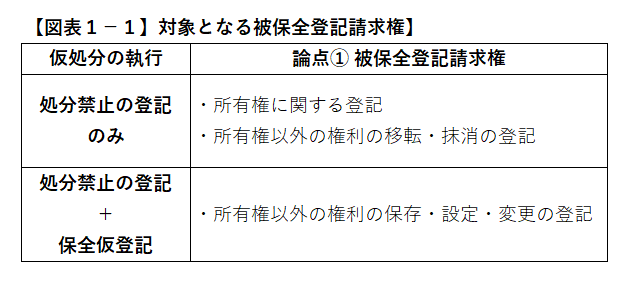

論点① 対象となる被保全登記請求権

それでは、具体的な内容に入っていきましょう。

【原則】処分禁止の登記のみによって、仮処分の執行がなされる。

:被保全登記請求権が、①所有権に関する場合、②所有権以外の権利の移転・抹消(★)である場合

(★)必ずしも抹消登記に限られず、被担保債権の一部弁済による抵当権の変更の登記等の、権利の「消滅」に関する登記を含む。

【例外】処分禁止の登記と保全仮登記を併用する形で、仮処分の執行がなされる。

:被保全登記請求権が、所有権以外の権利の保存・設定・変更である場合

この2つの知識は、丸暗記してください。

※なお、後続論点の前提として非常に重要ですので、論点②・③についても敢えて繰り返し掲載します。

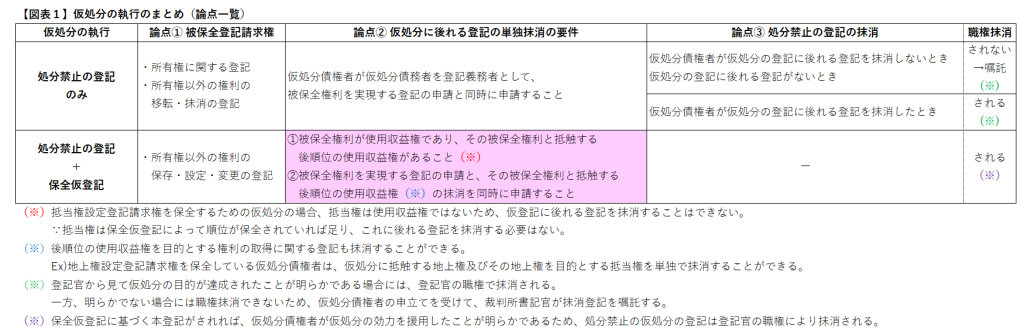

図表にまとめると、以下の通りです。

ちなみに、「処分禁止の登記のみの場合(被保全登記請求権が、①所有権に関する場合、②所有権以外の移転・抹消の場合)以外は、保全仮登記を併用する。」と覚えると良いと思います。

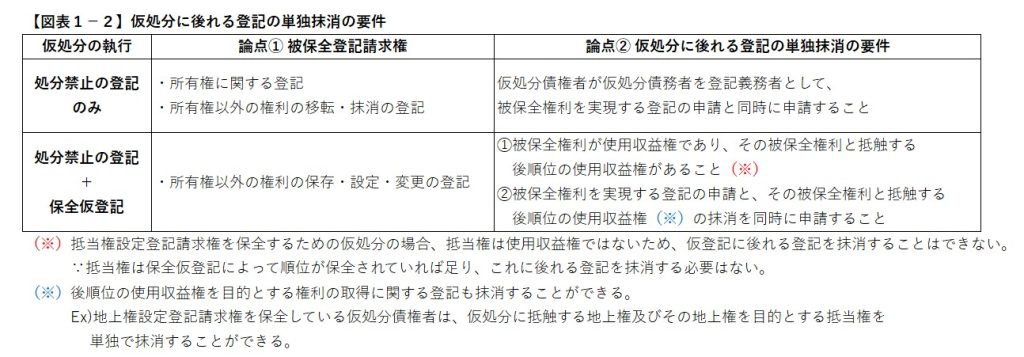

論点② 仮処分に後れる登記の単独抹消の要件

【原則】処分禁止の登記のみの場合

=被保全登記請求権が、①所有権に関する場合、②所有権以外の移転・抹消である場合

→仮処分債権者が仮処分債務者を登記義務者として、被保全権利を実現する登記の申請と同時に申請することにより、仮処分に後れる登記の単独抹消をすることができる(不登111条1項)。

【例外】処分禁止の登記+保全仮登記 併用する場合

=被保全登記請求権が、所有権以外の権利の保存・設定・変更である場合

→使用収益権を被保全権利とする場合で、その被保全権利と抵触する後順位の使用収益権があるときは、被保全権利を実現する登記の申請と後順位の使用収益権(又は当該使用収益権を目的とする権利)の抹消を同時に申請することにより、仮処分に後れる登記も単独抹消をすることができる(不登113条)。

※このパターン以外は、後れる登記の単独抹消は原則として不可。保全仮登記の被保全権利が使用収益権である場合に、例外的に上述の通り後れる登記の単独抹消をすることができるパターンがあると理解してください。

図表にまとめると、以下の通りです。

論点②’に入る前に、この1点をしっかり把握しておいてください。

保全仮登記が併用されているパターンの場合、基本的に「被保全権利」又は「後順位の権利」として「抵当権」が登場する場合には、保全仮登記に基づく本登記と同時に仮処分に後れる登記を単独抹消をすることはできないが、「後順位の使用収益権を目的とする抵当権」として抵当権が登場する場合には、抹消できるパターンがある。

Ex)地上権設定登記請求権を保全している仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と当時に、仮処分の登記に後れる地上権(=後順位の使用収益権)を目的とする抵当権の登記を単独で抹消することができる。

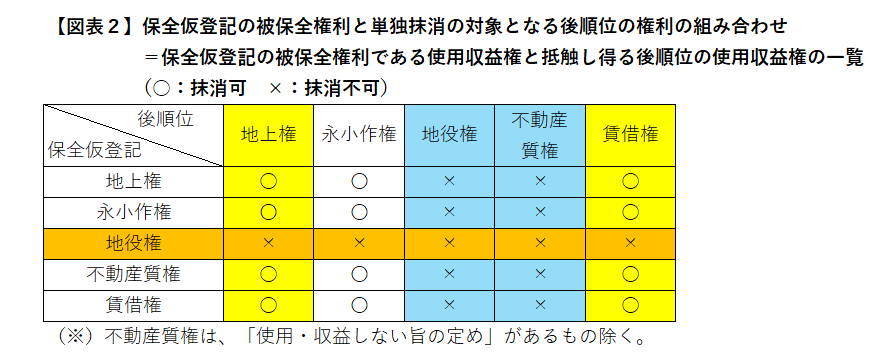

論点②’ 保全仮登記を併用するパターンに特有の論点

前述したポイント3.「保全仮登記を併用する例外パターンには、別建ての大きな論点がある」について触れます。

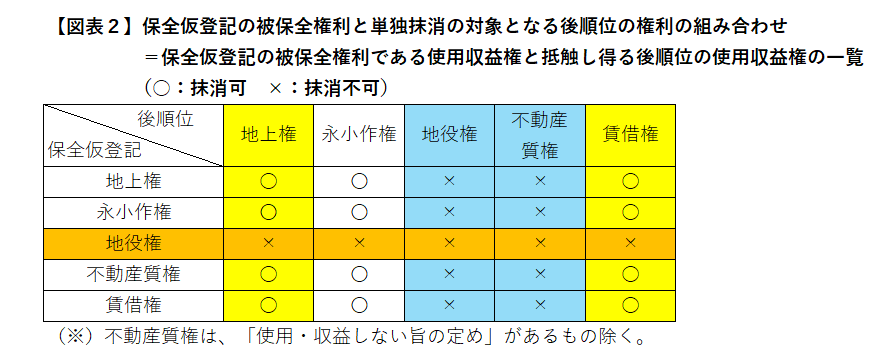

ここで、使用収益権を被保全権利とする保全仮登記の場合に、単独抹消の対象となる後順位の権利の論点が登場します。そこで、下記【図表2】をご覧ください。

※試験対策上特に重要な部分に色を塗ってあります。

【図表2】から読み取れることは、以下の3つです。

① 保全仮登記の被保全債権が地役権である場合、単独抹消することができる後順位の権利は無い。

② 単独抹消することができる主な後順位の権利は地上権、賃借権である。※①の場合を除く。

③ 単独抹消することができない主な後順位の権利は地役権、不動産質権である。

③については、それぞれの権利を単独抹消することができない理由について、簡単に押さえておきましょう。

・地役権…土地使用は目的に従った制限的なものであり、土地所有者の用益権限を必ずしも排除するものではないため、後順位であっても抹消することはできない。

・不動産質権…不動産質権の本質は、担保権としての性質である(使用収益権としての性質ではない)。

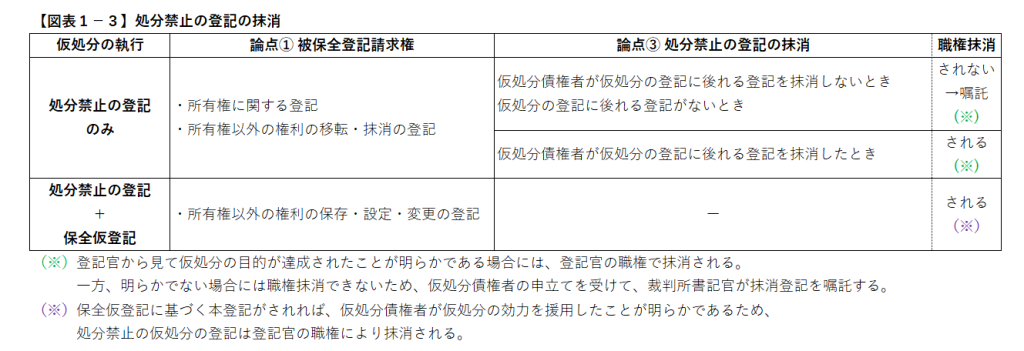

論点③ 処分禁止の登記の抹消

※この論点③は、前記論点②(仮処分に後れる登記の単独抹消)と異なり、「処分禁止の登記そのもの」の抹消(登記官の職権 or 裁判所書記官の嘱託)である点に、注意してください。

【原則】処分禁止の登記のみの場合

=被保全登記請求権が、①所有権に関する場合、②所有権以外の移転・抹消である場合

※※※場合分け※※※

→仮処分債権者が仮処分に後れる登記を単独抹消した場合、処分禁止の仮処分の登記は、登記官の職権により抹消される。

∵仮処分の目的が達成されたことが、登記官から見て明らかだから。

→仮処分債権者が仮処分の登記に後れる登記を抹消しない場合や、仮処分の登記に後れる登記が無い場合は、登記官の職権により抹消することができず、仮処分債権者の申立てを受けて裁判所書記官の嘱託により抹消される。

∵仮処分の目的が達成されたことが、登記官から見て明らかでないから。

【例外】処分禁止の登記+保全仮登記 併用する場合

=被保全登記請求権が、所有権以外の権利の保存・設定・変更である場合

→保全仮登記に基づく本登記をしたときは、処分禁止の仮処分の登記は、登記官の職権により抹消される(不登114条)。

∵仮処分の効力が援用され、仮処分の目的が達成されたことが登記官から見て明らかだから。

※仮処分債権者が後れる登記を同時に抹消したか否かは無関係に、処分禁止の登記は職権抹消される。

図表にまとめると、以下の通りです。

★まとめ

今までに述べてきた①~③の論点については、1つの図表に合体することができます。

以下【図表1】をご覧ください。

また、論点②’で登場した下記【図表2】(再掲)の位置づけは、上記【図表1】の薄紫色に塗りつぶした部分であることをよく認識してください。

▼まとめ

① 処分禁止の登記のみの場合(=被保全登記請求権が、①所有権に関する場合、②所有権以外の移転・抹消の場合)以外は、保全仮登記を併用する。

② 処分禁止の登記のみの場合、処分禁止の登記の抹消は、仮処分債権者が仮処分に後れる登記を単独抹消した場合など、登記官から見て仮処分の目的が達成されたことが明らかであれば登記官の職権によってなされるが、明らかでなければ仮処分債権者の申立てを受けて裁判所書記官の嘱託によってなされる。

③ 保全仮登記が併用されている場合、保全仮登記の本登記がなされたときは、仮処分の目的が達成されたことが明らかであるため、処分禁止の登記は必ず登記官の職権により抹消される(仮処分債権者が後れる登記を同時に抹消したか否かは無関係)。

④ 保全仮登記が併用されている場合、その被保全債権が使用収益権であるときは、それに抵触する後順位の使用収益権(又は当該使用収益権を目的とする権利)の登記を単独抹消することができる。

・ ただし、保全仮登記の被保全債権が地役権である場合、単独抹消することができる後順位の権利は無い。

・ 単独抹消することができる主な後順位の権利は地上権、賃借権である(被保全債権が地役権の場合を除く)。

・単独抹消することができない主な後順位の権利は地役権、不動産質権である。

・基本的に被保全債権又は後順位の権利として「抵当権」が登場する場合には単独抹消をすることができないが、「後順位の使用収益権を目的とする抵当権(Ex.仮処分の登記に後れる地上権を目的とする抵当権)」として登場する場合には抹消できるパターンがある。

確認テスト

如何でしたでしょうか?

この記事でまとめた「仮処分の執行」に関する3つの論点について、確認テストを作成しました。

全10問(40点満点)で、どなたでも何度でも解答することができますので、直前期に向けた学習に是非ご活用ください。

▼確認テストはこちら!

~BACK NUMBER~

★【確認テスト付き】記事に、多数アクセス頂きましてありがとうございます★