皆さんこんにちは。

本日は、現段階でのCROSS STUDY上のデータをもとに、憲法・刑法・供託法・司法書士法の正答率50%未満の過去問肢について、一部抜粋してご紹介します。

民事訴訟法等の肢をご紹介した前回に引き続き、マイナー科目の知識のご紹介となりますので、是非この記事をお読みになる隙間時間で、知識を詰め込んでください。

以下、憲法4肢、刑法1肢、供託法1肢、司法書士法2肢の計8肢を順にご紹介いたします。

なお、これら4科目の正答率50%未満の過去問肢は全部で15肢あり、内訳が憲法10肢、刑法1肢(※)、供託法2肢、司法書士法2肢でしたので、憲法の肢を多めにピックアップしております。

(※)刑法については、令和4年度までで0肢でしたので、令和5年度の肢を採用しました。

※CROSS STUDY画面右上の8桁の問題IDを、「CS問題ID」と省略して示します。

分野:憲法(人権)/経済的自由権 正答率:37.9%

平成23年度 午前の部第1問 肢オ(CS問題ID:H23015AA)

【問題】

下記の教授の質問に対する学生の解答は、判例の趣旨に合致するか。

教授:一定の場合に外務大臣が旅券の発給を拒否することができることを定める旅券法第13条第1項第7号の合憲性について、どのように考えますか。

学生:結論として、合憲であると考えます。旅券法第13条第1項第7号は、明白かつ現在の危険が存在する場合に限って旅券の発給を拒否していると解されますので、このように旅券の発給を拒否することができる場合を限定的に解すれば、憲法に違反するとはいえないと考えます。

【解答・解説】

誤り(合致しない)。判例は、旅券の発給を拒否することができる場合として、旅券法13条1項7号が、「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものであり合憲とする。また、日本国の利益又は公安を害する行為を将来行うおそれある場合においても、なおかつその自由を制限する必要のある場合のあり得ることは明らかであるから、「明白かつ現在の危険がある」場合に限ると解すべき理由はないとしている。

(コメント)

「帆足計事件(最判昭33.9.10)」について問われた問題です。

本問の難易度を高めている要因は、判例の結論(合憲か違憲か)を直接問うのではなく、結論に至るまでの過程(旅券発給拒否の違憲審査基準)を問うところにあると思います。

外務大臣が旅券の発給を拒否することができるのは、「明白かつ現在の危険が存在する場合」に限定されません。旅券発給拒否には、外務大臣(独任制の行政庁)、すなわち行政権の裁量が認められるため、規制内容を限定される度合いは大きくなく、「公共の福祉のための合理的な制限」に服するのみです。

なお、「明白かつ現在の危険」の基準は、特に表現の自由(憲21条)の内容規制について、明らかに差し迫った危険を避けるためのものであるか否かを審査する、厳しい違憲審査基準になります。

ちなみに本判例は、「冷戦という国際情勢の中、日本(資本主義国)からソビエト連邦(社会主義国の中心国)へ渡航するということは、『日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞がある』として旅券の発給を拒否した外務大臣の処分には合理性がある」として、合憲とされました。

分野:憲法(人権)/法定手続の保障 正答率:36.9%

令和2年度 午前の部第2問 肢ア(CS問題ID:R02021AA)

【問題】

「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」とし、その違反者に対して刑罰を科す条例について、「淫行」の意義を青少年に対する性行為一般をいうものと解釈することは、通常の判断能力を有する一般人の理解に適うものであり、処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、この条例は憲法第31条に違反しない。

【解答・解説】

誤り。青少年保護育成条例が禁止する「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいい、このような解釈は通常の判断能力を有する一般人の理解にもかなうものであるから、処罰の範囲が不明確であるとはいえない(判昭60.10.23)。判例は、「淫行」を「広く青少年に対する性行為一般をいうもの」と解釈することを否定する趣旨である。

(コメント)

「福岡県青少年保護育成条例違反(最判昭60.10.23)」について問われた問題です。

本問の難易度を高めている要因は、前問と同様に判例の結論(合憲か違憲か)を直接問うのではなく、結論に至るまでの過程(「淫行」の意義)を問うところにあると思います。判例の結論としては、解説にもある通り、「淫行」の意義を限定的に解することができることから、条例で罰則を定めるにあたって処罰の範囲が不明確であるとはいえず、本条例の規定は合憲とされましたので、注意してください。

分野:憲法(統治)/国会 正答率:41.5%

令和4年度 午前の部第3問 肢イ(CS問題ID:R04032AA)正答率

【問題】

国会議員は、それぞれ国政に関する調査を行い、これに関して、記録の提出を要求する権限を有する。

【解答・解説】

誤り。国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるのは、両議院である(憲62条)。国会議員の権限ではない。

(コメント)

一行問題ですが、うっかり間違いやすい知識だと思います。

まず、憲法では「議院」の権能として、議院の自律権及び国政調査権について規定していますので、その内容をしっかり押さえてください。

★議院の自律権

:衆参両議院それぞれに認められた、内部的なことを自主的に決定することができる権利。

【具体的な規定内容】

・議員の資格争訟裁判(憲55条)

→議席を失わせるには出席議員の2/3以上の多数による議決が必要。

・議員の懲罰(憲58条2項)

→除名するには出席議員の2/3以上の多数による議決が必要。

・議院規則の制定(憲58条2項)

★国政調査権(憲62条)

:衆参両議院それぞれ認められた、立法権・行政権が適切に行使されているか、監視・調査を行う権利。国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

一方で、国会議員の権能は、憲法上規定されておりませんので、そのことを知っていれば、この肢が誤りであることをすぐに判断することができます。

分野:憲法(統治)/裁判所 正答率:45.0%

平成19年度 午前の部第2問 肢イ(CS問題ID:H19022AA)

大学における単位授与行為は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断にゆだねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならない。

この記述は、司法審査の及ばない理由として「法律上の争訟」の要件を欠くことを理由とするものである。

【解答・解説】

誤り。大学における単位認定行為に関する判断は、「法律上の争訟」に当たる。大学における単位認定行為が司法審査の対象にならないのは、それが「法律上の争訟」に当たらないからではなく、単位認定行為という大学内部の問題に司法権が関与すべきではないという法理(部分社会の法理)が働くからである(最判昭52.3.15)。

(コメント)

「富山大学事件(最判昭52.3.15)」について問われた問題です。

一言でコメントすると、「部分社会の法理」に関する判例は、「法令上の争訟」に該当しますが、「司法権の限界」を理由として司法審査が及びません。この説明でピンと来なかった方は、以下をしっかり読んでください。

まず、「法律上の争訟」と「司法権の限界」の関係性を押さえましょう。

今から、それぞれに関連する判例名を挙げていきますので、どのような事件であったか、概要を頭の中に描くことができるか、考えながら読んでください。

★法律上の争訟

①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争

②法律を適用することにより終局的に解決することができる紛争

の要件をいずれも満たす必要があります。

「法律上の訴訟」ではないことを理由として、司法審査が及ばないと判断される判例には、

・警察予備隊違憲訴訟事件(最判昭27.10.8)→警察予備隊の合憲性に関する判断

・技術士国家試験事件(最判昭41.2.8)→国家試験の合否判定に関する判断

・板まんだら事件(最判昭56.4.7)→信仰対象の価値や宗教上の教義に関する判断

が挙げられます。

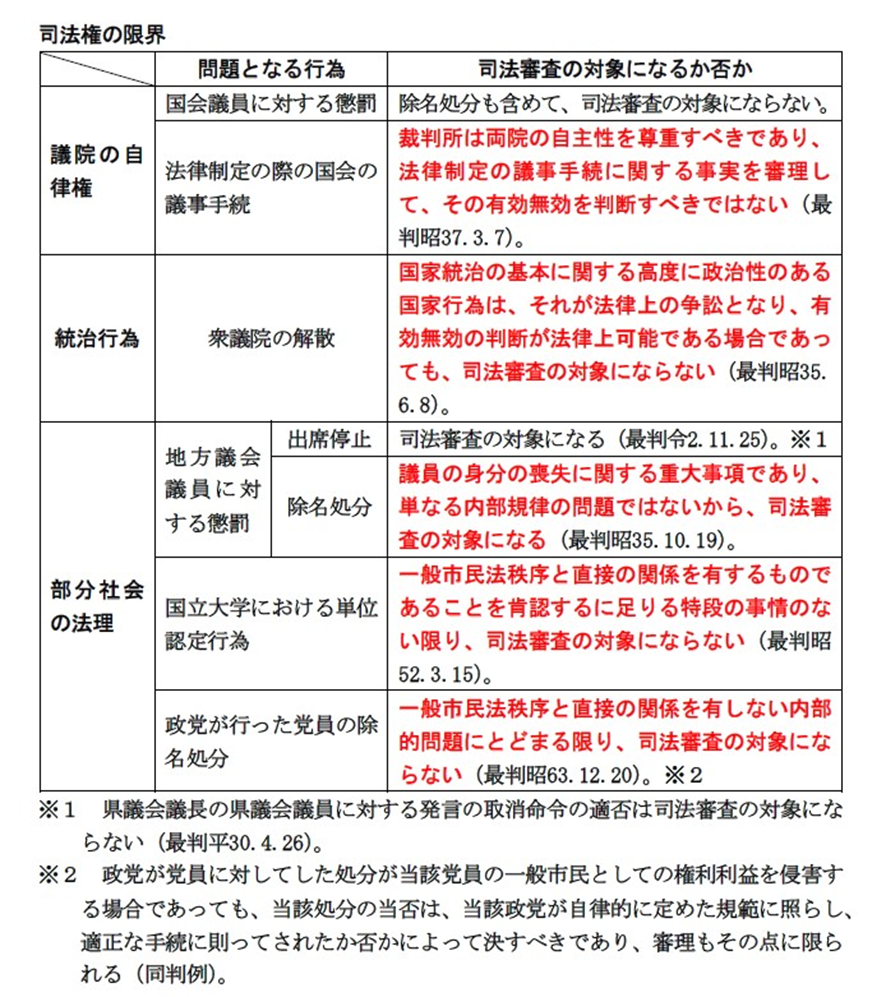

★司法権の限界

「司法権の限界」の問題は、「法律上の争訟に該当する」ことを前提として、発生します。

すなわち、事案の性質からすると、法律上の争訟に当たると言い得るけれども、法律上の争訟性の要件とは異なる様々な理由から裁判所の審査権が及ばないとされます。

具体的には以下の場合が挙げられますので、覚えてください。

① 憲法に明文の定めがある場合

・議員の資格争訟の裁判(憲55条)→裁判所に不服申し立て不可。

・裁判官の弾劾裁判(憲64条)→国会に設置された弾劾裁判所で行われる。

② 議院の自律権

・警察法改正無効事件(最判昭37.3.7)

③ 統治行為:直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為

・苫米地事件(最判昭35.6.8)→衆議院の解散の効力に関する判断

④ 部分社会の法理

(1) 地方議会

・普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰に関する判断(最判令2.11.25)

※司法審査の対象になる。

(2) 政党

・共産党袴田事件(最判昭63.12.20)→政党が行った党員の除名処分に関する判断

(3) 大学

・富山大学事件(最判昭52.3.15)→国立大学における単位認定(授与)行為に関する判断

(4) 宗教団体

・蓮華寺事件(最判平元.9.8)→宗教上の教義、信仰の内容に関する対立から生じた僧籍剥奪処分に関する判断

特に黄色マーカーと青色マーカーを引いた判例について、一見似たような分野の事例に見えますが、司法審査の対象とならない理由が異なっていますので、しっかり認識するようにしてください。

分野:刑法(各論)/私文書偽造罪等 正答率:32.0%

令和5年度 午前の部第24問 肢オ(CS問題ID:R05245AA)

【問題】

外国人Aは、外国において、日本人Bに対し、外国人C名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にBから現金をだまし取った。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しない。

【解答・解説】

正しい。私文書偽造・同行使・詐欺罪は、日本国民以外の者が日本国外で日本国民に対し犯した場合にも適用される犯罪(刑3条の2)とはされていない。外国人Aが、外国において、日本人Bに対し、外国人C名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にBから現金をだまし取ったとしても、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しない。

(コメント)

刑法3条の2は、日本国民保護の観点から、「国民以外の者の国外犯」、すなわち「国外で外国人が犯した犯罪の被害者が日本人である場合」について規定しています(これを、「消極的属人主義」といいます)。

この場合に日本の刑法で処罰対象となる犯罪は、以下の通りです。

・不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等の性犯罪(1号)

・殺人罪及び殺人未遂罪(2号)

・傷害罪及び傷害致死罪(3号)

・逮捕及び監禁罪及び逮捕等致死傷罪(4号)

・未成年者略取罪等の誘拐罪等の略取及び誘拐罪等(5号)

・事後強盗罪、強盗致死傷罪等の強盗罪に関連する罪及びそれらの未遂罪(6号)

特に重要な法益(生命、身体)を主眼として保護することを目的とされており、一定の犯罪に限定されています。財産犯は、「強盗罪」に関連する犯罪のみであることに注意してください。

したがって、国外で外国人により行われた私文書偽造・同行使・詐欺罪の被害者が日本人であった事例において、刑法3条の2は適用されず、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しません。

分野:供託法/供託の方法 正答率:41.5%

令和3年度 午後の部第9問 肢エ(CS問題ID:R03094AA)

【問題】

不法行為に基づく損害賠償債務について、債権者の住所が不明である場合の受領不能を原因とする弁済供託は、不法行為があった地の供託所にすることができる。

【解答・解説】

誤り。持参債務について、その債権者の住所が不明である場合、当該債権者の最後の住所地を債務履行地として供託をすることができる(昭39決議12問)。

(コメント)

民事訴訟法上の管轄(財産権上の訴え等についての管轄)と混同している方が多くいる様子です。民事訴訟法上の管轄では、不法行為に関する訴えは不法行為があった地を管轄する裁判所に提起します(民訴5条9号)。

一方で、不法行為に基づく損害賠償債務については、債権者の住所が不明である場合(受領不能)や債権者がその受領を拒否しているなどの場合(受領拒否)等に、供託することができます。ただ不法行為に基づく損害賠償債務であるというだけでは供託できませんので、不法行為地の供託所が管轄となるわけではありません。

分野:司法書士法/司法書士会 正答率:46.0%

平成31年度 午後の部第8問 肢ア(CS問題ID:H31081PA)

【問題】

司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

【解答・解説】

誤り。司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする(司書52条2項)。司法書士の登録に関する事務は日本司法書士会連合会が行う(司書62条2項)。

(コメント)

司法書士の筆記試験合格者が口述試験の対策をする場合でない限り、あまり馴染みがない知識であると思いますが、司法書士の登録に関する事務は「日本司法書士会連合会(=日司連)」が行います(インターネットで「司法書士 登録」と検索すると、日司連のHPがヒットし、HP内にある「司法書士検索」から司法書士登録している者を検索できます)。

日司連は、日本司法書士「会」連合会であり、一人ひとりの司法書士個人ではなく、各司法書士会を会員とする組織です。そして、司法書士有資格者が司法書士となるには、日司連に備える「司法書士名簿」に登録を受けなければなりません。

【参考】

・司法書士会の目的(3つ):会員である①司法書士の品位を保持し、②その業務の改善進歩を図るため、③会員の指導及び連絡に関する事務を行うこと

・日本司法書士会連合会(日司連)の目的(4つ):①司法書士の品位を保持し、②その業務の改善進歩を図るため、③会員の指導及び連絡、④司法書士の登録に関する事務を行うこと

分野:司法書士法/司法書士会 正答率:42.9%

平成31年度 第8問 肢エ(CS問題ID:H31084PA)

【問題】

司法書士会は、所属の会員が社員である公共嘱託登記司法書士協会の業務の適正な実施を確保する必要があると認めるときは、当該業務及び当該公共嘱託登記司法書士協会の財産の状況を検査することができる。

【解答・解説】

誤り。公共嘱託登記司法書士協会の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査することができる(司書69条の2第2項)。

(コメント)

司法書士法の正答率50%未満の肢はいずれも平成31年度の出題ですが、これは非常に難問であったと言われています。

「公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」と呼びます)」については、司法書士法68条~71条に規定されています。たった6条しかありませんので、本試験までに是非一度条文を確認し、概要をしっかり把握してください。

協会について、特に重要な知識は、以下の通りです。

【協会の取扱業務】

・不動産の権利に関する登記のみ取扱う(商業登記の取扱いはナシ)。

・協会所在地の(地方)法務局の管轄区域内の業務に限られない。

【協会の社員】

・協会の社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する(地方)法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士(法人)でなければならない。

・協会の理事の員数の過半数は、社員又は社員である司法書士法人の社員でなければならない。

・協会の社員は、協会に対して競業避止義務を負わない。→個人の資格で公共嘱託登記事件を受任することも可能。

【協会と(地方)法務局の長の関係】

・協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する(地方)法務局の長の監督に属する。→(地方)法務局の長は、協会の業務及び財産の状況を検査することができる。

【協会と司法書士会の関係】

・協会は、司法書士会の会員とはならない。→司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対して、業務の執行に関する必要な助言をすることができるが、指導をすることまでは認められない。

如何でしたでしょうか。

憲法や刑法は、過去に出題のあった判例が再度直接問われることは考えにくいかもしれませんが、いつまでも過去問肢を間違い続けると直前期のストレスになるかと考え、解説しました。

この2科目は学問として非常に奥深く、多くの判例を読み込むとハマってしまう感覚がありますので、受験勉強と割り切って、手を広げすぎないようにしてください。

民事訴訟法等を含めたマイナー科目全般について言えることですが、これから勉強に本腰を入れる方が殆んどであると思います。

今からやるかやらないかで直前期の余裕が全く変わってくると思いますので、些細な努力を怠ったことで悔しい思いをしなくて済むように、少しずつであっても、日々の学習にしっかり取り入れていってください。

~関連記事~

★民事訴訟法等の正答率50%未満の過去問肢

★CROSS STUDYの効果的な使い方について

~BACK NUMBER~

★今年の司法書士試験を諦めそうな方へ

★2月・3月の過ごし方について