難関資格といわれる公認会計士ですが、公務員として働きながら公認会計士に転職することはできるのでしょうか。この記事では、公務員と公認会計士の違いや転職のメリット・デメリット、試験で免除される科目などについて解説します。試験に合格した後のステップも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

公務員から公認会計士へ転職するのは可能?

公務員から公認会計士に転職するのはそもそも可能なのか、気になる方も多いでしょう。結論、公務員から公認会計士への転職は可能です。

難関の公認会計士試験に合格する必要があり、また合格後の監査法人等への就職も一つの関門であるため、簡単に転職できるとはいえません。ただし、公務員から公認会計士へ転職した事例も多くあるため、諦めずに挑戦する価値はあります。

公務員と公認会計士の違いを比較

| 公務員 | 公認会計士 |

|---|---|

| 国、地方公共団体などで公務に従事 国民のために非営利目的で働く | 監査、会計のスペシャリスト 企業の健全な経済活動を支援する |

まず、公務員と公認会計士の違いを比較します。公務員は、国や地方公共団体などで公務に従事し、国民のために非営利目的で働く職業です。

公認会計士は、監査・会計のスペシャリストとして企業の健全な経済活動を支援するために働く職業を指します。民間企業で働くという点が公務員との大きな違いです。

以下で公務員と公認会計士の具体的な違いについて詳しく解説します。

業務内容の違い

【公務員の主な業務内容】

| 国家公務員 | 地方公務員 | |

|---|---|---|

| 主な職種 | ・国家総合職/国家一般職・国税専門官・財務専門官 ・裁判所職員 など | ・都道府県職員・政令市職員・市町村/特別区職員・警察官、消防官 など |

| 業務内容 | ・政策の企画立案等・官庁等での事務処理等の定型的業務・調査・検査等 など | ・都市開発、道路・河川整備、教育・社会福祉、警察行政等・戸籍、住民登録等の証明書業務・ゴミ、上下水道、学校や保育所、消防行政 など |

上記は、公務員の主な職種と業務内容を表しています。国家公務員と地方公務員で職種に違いはありますが、行政に関する企画立案や事務の業務を行っている点は同じです。

なお、公務員はどの職種も2~4年ごとに人事異動があります。これは主に、公務員と特定の個人・団体との癒着が起こるのを防ぐためです。

【公認会計士の主な業務内容】

| 公認会計士 | |

|---|---|

| 主な就職先 | ・監査法人 ・会計事務所/税理士法人 ・コンサルティングファーム ・一般企業 など |

| 業務内容 | ・監査業務 ・税務業務 ・コンサルティング業務 ・企業等における財務・経理業務 など |

公認会計士の多くは、監査法人に就職し独占業務である監査業務に従事しています。ただし、監査法人以外にもさまざまな就職先と業務があります。

たとえば、会計事務所・税理士法人における税務業務や、コンサルティング業務、そして一般企業での財務または経理業務などです。

公認会計士はその専門性の高さから活躍できる幅が広いため、独立開業する方もいます。

キャリアパスの違い

| 公務員 | 公務員試験に合格 ▼ いくつかの部署を数年ごとに異動 ▼ 配属された部署で管理職として勤務 ▼ 定年退職 |

|---|---|

| 公認会計士 | 公認会計士試験に合格 ▼ 監査法人に就職 ▼ マネージャーになり大企業の監査業務の経験を重ねる ▼ 独立開業する |

次にキャリアパスの違いについて解説します。公務員は公務員試験合格後、いくつかの部署を数年ごとに異動し、配属された部署で管理職として勤務して定年退職を迎えるのが一般的です。

公認会計士は公認会計士試験に合格後、監査法人に就職し、マネージャー以上に昇格して大企業の監査業務の経験を重ねるのが通常の流れとされています。

また、監査法人に勤めた後は公認会計士として独立開業するケースも多いです。独立開業した場合、定年がないため元気なうちは働き続けられます。

年収の違い

| 公務員 | 【国家公務員】:平均600万円~800万円程度 【地方公務員】:平均600万円程度 |

|---|---|

| 公認会計士 | 【会社員の場合】:平均約747万円 【独立した場合】:1000万円以上になるケースもある |

公務員と公認会計士では、年収においても違いがあります。公務員の場合、国家公務員の平均年収は600万円~800万円程度、地方公務員はそれよりもやや低く600万円程度です。

公認会計士の会社員の平均年収は約747万円となっています。パートナーに昇進すれば、年収1,000万を超える方が多いです。また、公認会計士として独立した場合も、年収1000万円以上を稼ぐ方は少なくありません。

試験の合格率・難易度の違い

| 公務員 | 【国家公務員】:11%前後~49%前後 【地方公務員】: 9%前後~35%前後(東京都) |

|---|---|

| 公認会計士 | 10%前後 |

公務員と公認会計士では、試験の合格率・難易度にも違いがあります。公認会計士試験の合格率は、10%前後で推移しているのが現状です。

これに対し、公務員の合格率は10~50%前後と大きく幅があります。これは、公務員試験はさまざまな職種や区分に分けられて実施されるためです。

国家公務員の中で最も難易度が高いとされているのは国家総合職(大卒程度)で、合格率は約11%となっています。また地方公務員の場合、東京都の2類採用試験(短大卒程度)の合格率が約9%と、最も低く推移してます。

公務員から公認会計士に転職するメリット・デメリット

公務員から公認会計士への転職には、どんなメリットがあるのでしょうか。ここでは、公務員から公認会計士へ転職するメリットとデメリットを解説します。

| メリット | ①仕事のやりがいを感じやすくなる ②キャリアパスの選択肢が広くなる ③年収アップの可能性が高くなる |

|---|---|

| デメリット | ①公認会計士試験の難易度が高い ②ワークライフバランスを保ちにくくなる可能性がある |

メリット① 仕事のやりがいを感じやすくなる

公認会計士へ転職することには、仕事のやりがいを感じられるメリットがあります。公認会計士は監査業務を独占業務として行え、社会的に影響力のある意義の高い仕事ができるためです。

また専門性の高さにより、若くても第一線で活躍でき、組織内会計士として企業の経営方針に関われるケースもあります。

メリット② キャリアパスの選択肢が広くなる

公認会計士は業務における専門性の高さから、キャリアパスの選択肢が広くなる点もメリットです。公認会計士になった最初の頃は監査法人に務めるケースが多いですが、定年まで監査法人で仕事を続けるケースは多くありません。

公認会計士のキャリアパスとしては、会計事務所、コンサルティングファーム、一般企業、予備校講師などに転職するほか、独立開業して活躍する道もあります。

メリット③ 年収アップの可能性が高くなる

公務員から公認会計士に転職する1つのメリットとして、年収アップの可能性が高くなる点が挙げられます。公認会計士は、雇用された場合の平均年収が746.7万円と給料が比較的高い職業です。

さらに、監査法人でパートナーに昇進した場合や、独立開業した場合は年収1,000万円以上、中には年収3,000万円を超える人もいるなど高収入を目指せます。

デメリット① 公認会計士試験の難易度が高い

公務員から公認会計士に転職するデメリットとして、公認会計士試験の難易度の高さが挙げられます。

公認会計士試験の合格率は、近年10%前後で推移しています。中には合格率が約7%となる年度もあるなど、難関の国家資格です。合格に必要な勉強時間の目安は3000~4,000時間とされているので、勉強時間も十分に確保する必要があります。

デメリット② ワークラーフバランスを保ちにくくなる可能性がある

公認会計士は、公務員よりワークライフバランスを保ちにくい可能性があります。

公務員は定時に退勤できる部署が多いうえ、土日出勤するケースも比較的少ない職業です。部署によっては残業や土日出勤が発生するケースもありますが、その場合でも、代休の取得や閑散期の有給休暇取得がしやすいというメリットがあります。

一方、公認会計士は比較的忙しい仕事といわれています。とくに監査法人の繁忙期には、残業や土日出勤が発生するかもしれないと念頭に置いておきましょう。

公務員から公認会計士を目指すのが、試験で有利となる理由

公務員から公認会計士を目指す際、試験で有利となるケースがあります。ここでは、試験科目免除と勉強時間の2つの観点から、試験で有利となる理由を解説します。

択一試験に慣れているため

公務員試験と公認会計士試験の出題内容は異なるものの、公務員試験を突破した経験は公認会計士試験では有利に働きます。

公認会計士試験で最も大きなハードルとなる短答式試験は五肢択一式試験です。公務員として勤務している方の多くは択一式の公務員試験を突破された経験があるため、民間企業に勤める方と比較して、択一試験に慣れているという点も強みになるでしょう。

他業種と比べて勉強時間を確保しやすいため

公務員は、他の職業と比べて勉強時間を確保しやすい点が試験で有利に働くと考えられます。前述の通り、公務員の職場ではワークライフバランスが実現されているケースが多く、残業が少ないうえ休暇が取得しやすい傾向にあります。

同じ社会人から公認会計士を目指す場合において、公務員は定時後や週末に勉強時間を確保しやすい点がメリットといえるでしょう。

試験科目が免除される可能性があるため

ただし公務員は異動が多く、また実際に免除を受ける場合には公認会計士・監査審査会の承認を得る必要があることから、実際に科目免除を受けるのはかなりハードルが高いといえます。

公務員から公認会計士に転職するために必要なステップ

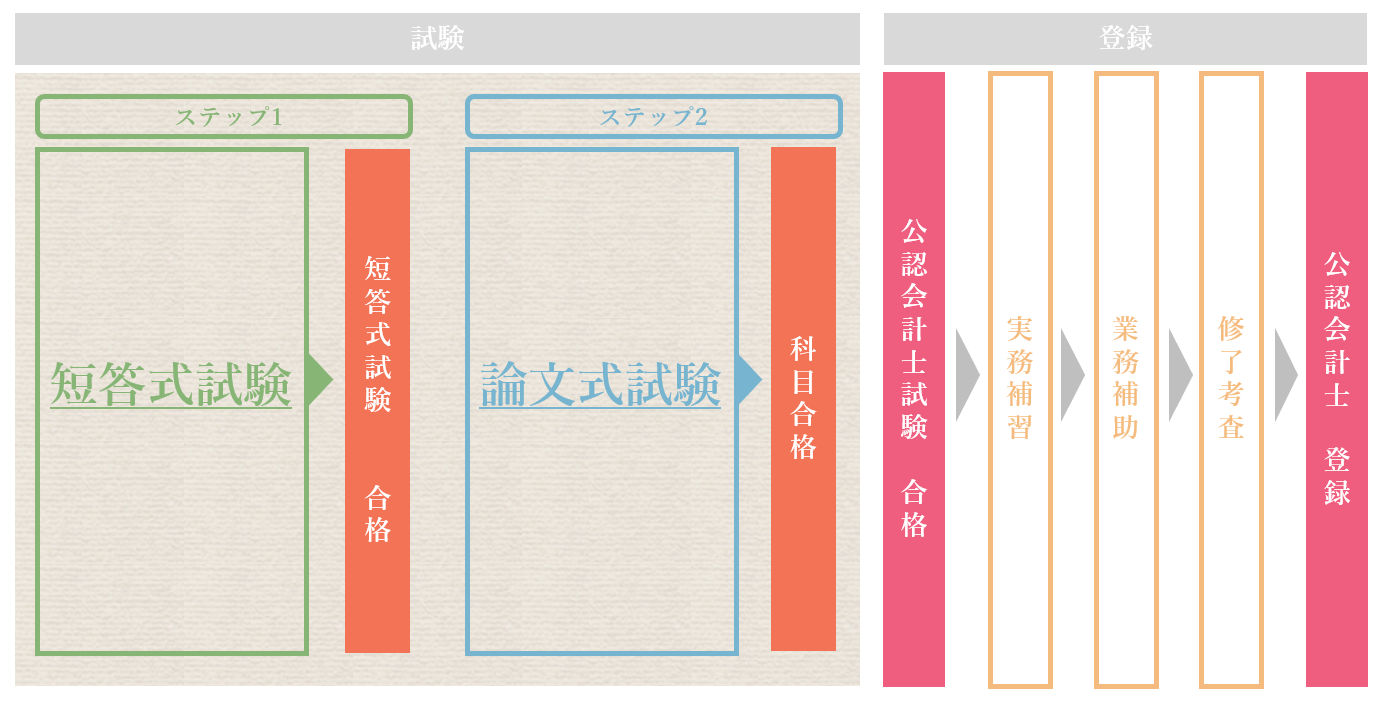

公認会計士になるにはいくつかのステップを踏む必要があります。まず、公認会計士試験で短答式試験と論文式試験という2種類の試験に合格することが必須です。

試験に合格後、公認会計士として登録するには、監査法人などで3年間の実務経験(業務補助など)を積むことが求められます。さらに、それとは別に3年間の実務補習を受け、決められた単位を取得することも必要です。

単位取得後、最後の関門である修了考査を受験し、合格すれば登録要件を満たせます。以上のステップを完了後、公認会計士へ登録することで正式に公認会計士を名乗って業務を行えます。

働きながら公認会計士を目指すには通信講座がおすすめ

社会人として働きながら公認会計士試験の勉強をするのは可能です。試験に合格するために必要な勉強時間の目安は、約3000~4000時間以上といわれています。この勉強時間を確保するには、社会人の場合2~3年間の学習期間を設定する必要があります。

試験の勉強方法には、予備校や通信講座に通うほか独学などもあります。しかし、難易度が高い公認会計士試験の合格を独学で目指すのは現実的とはいえません。効率よく勉強を進め、最短で合格するには通信講座を利用するのがおすすめです。

「クレアール」では公認会計士試験の通信講座を提供しています。時間や場所を問わないweb学習のため、働きながらでも学習しやすいのが魅力です。

学習効率の良さと講師の手厚いサポートにより、多くの人が短期間で公認会計士試験の合格を実現しています。社会人から公認会計士試験に合格した実績もあるので、興味のある方はお気軽にお問合せください。

公認会計士に関するよくある質問

効率的に学習し、公務員から公認会計士を目指しましょう

公務員からでも公認会計士を目指すことは可能です。難易度の高い公認会計士試験に挑戦する必要がありますが、転職によりやりがいや年収がアップするなど、大きなメリットがあると考えられます。

社会人から公認会計士を目指す場合、要点を押さえて効率的に学習するのが、短期合格を実現するために重要です。

クレアールの通信講座は、働きながら公認会計士試験に短期合格し、キャリアアップしたい方に最適なサービスです。独自の「非常識合格法」を採用し、重要なポイントに絞って学習するため、効率良くかつ質の高い学習で合格を目指せます。

また、時間や場所を問わないweb学習のため、仕事と勉強の両立も実現させやすいのが魅力です。自分に合うコースが分からない方は、学習相談もできますのでお気軽にお問い合わせください。

監修:高木 瑞姫さん

【役職】公認会計士(2023年8月登録)

【経歴】

地方公務員から公認会計士を志し、2019年8月に公認会計士論文式試験に合格。現在はクレアールの公式YouTubeチャンネルや公認会計士講座のTwitterなどで、受講生に向けて会計士としての仕事の魅力や勉強法のアドバイスなどを行っている。