「公務員試験って難しいの?」「合格率は?」「必要な勉強時間はどのくらい?」こんな疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。この記事では、公務員試験の内容や国家と地方の違い、難易度まで徹底解説します。公務員試験の全体像を把握して、効率の良い対策を行うために、ぜひ参考にご覧ください。

公務員試験とは?

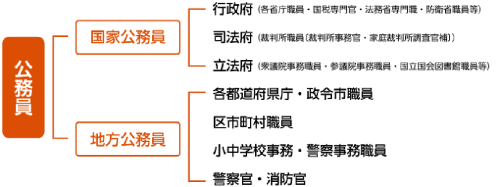

公務員試験とは、国や自治体で働く公務員になるための試験です。公務員試験には「国家公務員試験」と「地方公務員試験」の2種類あります。

若年層を対象とした試験以外にも、「経験者採用試験」や「就職氷河期世代試験」、「障害者選考試験」などさまざまな試験区分が設けられてるのが特徴です。

公務員として働くには、公務員試験で筆記試験や面接試験などの選考を通過する必要があります。

公務員とは?

| 公務員とは:全体の奉仕者として公共の利益のために働く職員 |

出典:人事院「国家公務員法」

公務員とは、国や地方自治体に勤務し「全体の奉仕者」として公共の利益のために働く職員のことです。公務員は、国の職員である「国家公務員」と、県や市などの地方自治体の職員である「地方公務員」に大別されます。

仕事内容については、事務職から技術職、警察官や消防士まで幅広い種類があり、それぞれの職種に応じた専門知識と技能が求められます。

公務員試験から採用までの主な流れ

この章では、公務員試験から採用までの流れについて解説します。国家公務員と地方公務員で採用までの流れが異なるため、種類別の解説をご覧ください。

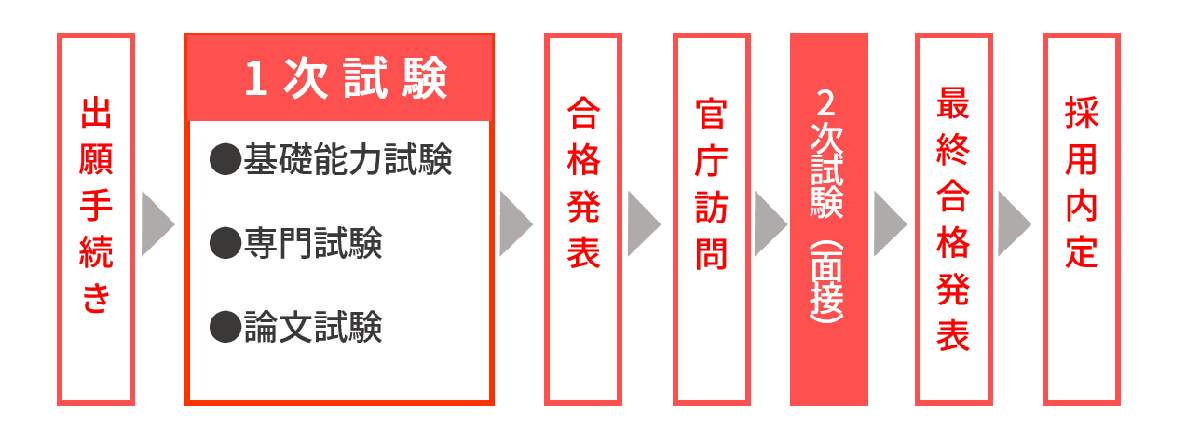

国家公務員の場合

国家公務員の場合、

・採用試験

・官庁訪問

の2つの選考を突破する必要があります。

採用試験は、1次試験(筆記試験)と2次試験(面接)で構成されています。1次試験に合格した後は、官庁訪問を行うのが一般的です。官庁訪問では、意欲や各官庁への適性を判断されます。その後、2次試験の面接に合格すれば採用決定です。

職種によっては最終試験合格の後に官庁訪問を行うケースもあるため、試験を受ける前に流れを確認しておきましょう。この場合「最終合格=採用」ではなく、最終合格後に希望官庁の官庁訪問に参加することで採用内定となります。

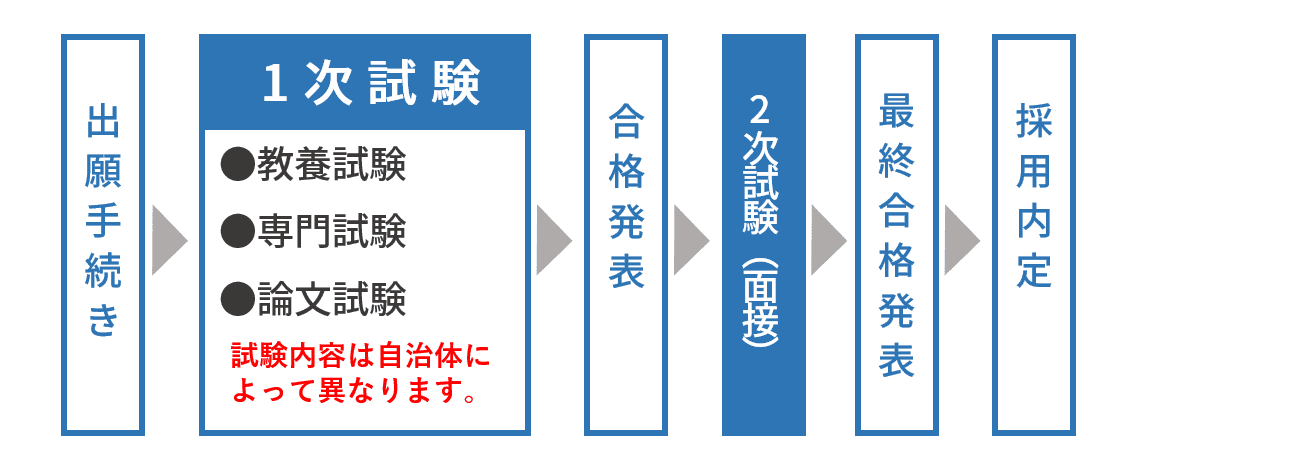

地方公務員の場合

地方公務員の場合、各自治体が実施する採用試験の合格がイコール採用内定を意味します。

試験種目は自治体ごとに異なりますが、1次試験で筆記試験が実施した後、1次試験合格者を対象に、2次試験(面接試験)が実施されるケースが多いようです。自治体によっては、

個人面接に加えてグループディスカッションを行うこともあります。

なお、地方公務員試験では、官庁訪問がないのが国家公務員試験とは異なる点です。そのため、一般的には「最終合格=採用内定」となります。

公務員試験の合格率

この章では、公務員試験の合格率について解説します。「合格率=試験難易度」ではありませんが、難易度を図る指標のひとつとして参考にしてください。

国家公務員試験の合格率

| 区分 | 合格率 | 倍率 |

|---|---|---|

| 総合職(院卒程度) | 約63% | 約1.6倍 |

| 総合職(大卒程度) | 約13% | 約7.9倍 |

| 一般職(大卒程度) | 約43% | 約2.3倍 |

| 一般職(高卒程度) | 約38% | 約2.7倍 |

| 国税専門官(院卒・大卒程度) | 約39% | 約2.5倍 |

| 税務職員(高卒程度) | 約43% | 約2.4倍 |

国家公務員の試験では、例年、総合職(大卒程度)の倍率が最も高くなる傾向にあります。他の試験区分に関しては、約2倍〜3倍前後の倍率となることが多いです。

近年、民間企業の採用活動が活発になっていることから、国家公務員の申込者数は減少しつつあります。そのため、以前ほどの高倍率ではなくなってきているのが現状です。

ただし、国家公務員の場合、試験後に官庁訪問があるため、実際の倍率はもう少し高いと考えておきましょう。

地方公務員試験の合格率

| 区分 | 合格率 | 倍率 |

|---|---|---|

| 1類A採用試験(院卒程度) | 約46% | 約2.2倍 |

| 1類B採用試験(大卒程度)一般方式 | 約64% | 約1.6倍 |

| 1類B採用試験(大卒程度)新方式 | 約59% | 約1.7倍 |

| 2類採用試験(短大卒程度) | 約20% | 約4.9倍 |

| 3類採用試験(高卒程度) | 約32% | 約3.1倍 |

| 障害者採用選考(3類) | 約22% | 約4.4倍 |

| キャリア活用採用選考 | 約30% | 約3.2倍 |

| 就職氷河期世代採用試験(1類B・3類) | 約6% | 約16.5倍 |

地方公務員の倍率は、年度や自治体によって大きく異なります。ただし、国家公務員より採用人数が少ないため、比較的、倍率が高くなる傾向があります。

とくに、都道府県庁や政令指定都市などの人気の自治体では、国家公務員以上の合格難易度となることも少なくありません。希望する自治体がある場合は、過去の結果を確認してみましょう。地方公務員の各試験の難易度等は、以下記事もご覧ください。

公務員試験の受験資格

| 公務員試験は、年齢要件に当てはまれば新卒・既卒問わず受験可能です。 |

公務員試験の受験資格は、基本的に年齢や国籍要件のみで、新卒・既卒問わず受験できます。

国家公務員の場合、年齢制限は職種により異なりますが30歳前後が上限であることが一般的です。地方公務員試験では、自治体により年齢要件に幅がありますが20代後半~30代の年齢制限が多く見られます。

なお、一部の専門職試験では、卒業した(する)大学で何を学んでいたかが、受験資格として見られる場合もあります。希望する職種の受験資格については、必ず確認しておきましょう。

【筆記試験】の試験内容

この章では、筆記試験の試験内容について解説します。筆記試験では多くの場合、以下の3科目が設けられています。

基礎能力(教養)試験

基礎能力(教養)試験とは、公務員として必要な基礎的な能力についての筆記試験です。

マークシートを用いた多肢選択式で行われるのが一般的で、国家・地方・職種を問わず、ほとんどの試験種で実施されます。

自治体により出題集や出題範囲は多少異なりますが、通常「数的処理」「文章理解」の2科目に関する問題が多く出題されるため、こちらの対策を重点的に行うとよいでしょう。

・「一般知能分野(数的処理、文章理解)」の出題数が多い

・一般知識分野は、時事問題の攻略がポイントとなる

・知能分野から優先的に勉強していくのがおすすめ

専門試験

専門試験とは、公務員に必要な専門知識などについての筆記試験です。教養試験と同様に、一般的にはマークシートを用いた多肢選択式で実施されます。

出題される科目は試験区分によって大きく異なります。たとえば、国家公務員採用一般職試験(大卒程度)では、政治学、行政学、国際関係、社会学などの合計16科目から、8科目(40問)を選択して回答する形式です。

地方公務員試験では専門試験が設けられていない場合もあります。希望する職種が決まったら、自分が受ける試験の内容を必ず確認しておきましょう。

・教養科目よりも対策がしやすいといわれている

・とくに国家公務員試験では、教養試験より得点しやすく配点比率も高い場合が多い

・地方公務員試験では必要ない場合もある

・都道府県庁や政令指定都市では、国家公務員試験と同様に重視されることも

論文試験

論文試験とは、文章による表現力や課題に関する理解力などについての短い論文による筆記試験です。社会問題に関するテーマや、地域に関するテーマなど、公務員が解決すべき行政課題に関する問題が出題されます。

課題を解決するための思考力、時事問題や地域課題に対する理解など、公務員として必要な素養があるか問われる試験です。

・白書などを参照して、時事問題をおさえておく

・地方公務員の場合、自治体の抱える問題を調べておくのも重要

・過去問を参考に出題されそうなテーマを考え、解答を作成しておく

【面接試験】の試験内容

この章では、面接試験について解説します。公務員試験で行われる面接試験は、主に以下の3種類です。

個別面接

個別面接とは、受験生1人に対して面接官複数名で実施される面接試験です。事前に提出するESや面接シートの記載内容をもとに、志望動機や自己PRなどの基本的な項目について質問されます。

個別面接は、1次面接から最終面接まで選考段階を問わず実施されており、公務員試験で最もよく利用されている面接形式です。

一部、個別面接が複数回に渡って実施されるケースもあります。

・志望動機や自己PRなど、シートの内容に沿って質問されることが多い

・他の面接形式と比べて、深堀りされやすい

・想定外の質問に対しても動揺しないよう、何度も面接練習をしておくのが重要

集団面接

集団面接とは、複数名の受験生に対し、複数名の面接官で実施される面接形式です。受験生一人あたりの持ち時間が少なくなるため、面接官の質問に対して簡潔に回答することが求められます。

回答方法は、面接官による指名制が一般的ですが、受験先によっては挙手制を導入している場合もあるようです。集団面接は、個別面接の事前段階として実施されるケースが多く見られます。

・他の受験生が回答しているときの、聞き方や態度もチェックされている

・回答方法は指名制が多いが、挙手制の場合もある

・挙手制の場合、積極的に挙手して自分を売り込むことが大切

集団討論(グループディスカッション)

集団討論(グループディスカッション)とは、与えられた課題についてグループごとに意見をまとめる形式の試験です。集団討論では、結論の妥当性ではなく、意見をまとめていく過程が重点的に見られます。

たとえば、発言の量が足りなかったり、他の受験生の意見を全く聞いていなかったりすると、集団討論を突破するのは厳しくなるでしょう。グループで意見をまとめていく過程を通じて、公務員として必要なコミュニケーション能力や協調性があるかチェックされています。

・結論の妥当性よりも、意見をまとめる過程が重視されている

・傾聴の姿勢や、メンバーの意見に対する敬意は必須ポイント

【筆記・面接以外】の試験内容

公務員試験では、筆記試験や面接試験以外にも、以下のような試験が実施される場合があります。

| ・体力試験 ・身体検査 ・適性検査(内田クレペリン検査・YG性格検査など) |

警察官や消防士など、主に公安職の公務員試験では「体力試験」や「身体検査」が実施されます。

公安職員は、国や地域の秩序や安全を守ることが使命なため、身体の機能を測る試験は重要です。試験では職務の遂行に必要な体力や、身体の運動機能を有しているかをチェックされます。

他にも、試験種によっては、内田クレペリン検査・YG性格検査などの適性検査が実施される場合があります。

【種類別】公務員試験の勉強時間

この章では、公務員試験の勉強時間について解説します。公務員試験に合格するために必要な勉強時間の目安は、以下のとおりです。

大卒程度の試験種では、いずれも「800時間〜15️00時間」程度が勉強時間の目安です。ただし、あくまでも一般的な目安として考えましょう。所属の学部や、大学受験までに費やした勉強時間によって、必要な勉強時間は大きく変わる可能性があります。

公務員試験に合格するために大切なのは、合格までの道のりを逆算し計画を立てて勉強を開始することです。たとえば、1日に費やせる勉強時間が3時間の場合、1000時間確保するにはいつから勉強を開始する必要があるのかなど、自分に必要な勉強期間を計算してみましょう。

公務員試験に関するよくある質問

合格から逆算して効率の良い勉強計画を作成しよう

公務員試験は「国家公務員試験」と「地方公務員試験」に分けられており、それぞれ筆記試験、人物試験などを突破すれば公務員として採用されます。

筆記試験は出題の幅が広いため、勉強期間内にあらゆる知識を取り入れる必要があります。また、人物試験においてもESに書いてある内容だけではなく、想定できるあらゆる質問に対応できるよう回答を考えておくのも重要です。

公務員試験に合格するためには、合格までの道のりを逆算し、効率の良い勉強計画を立てることが欠かせません。

公務員受験の学習計画に不安がある方は、クレアールの通信講座を受けるのがおすすめです。クレアールなら、重要な学習ポイントを押さえつつ、計画的かつ効率的に学習ができます。「面倒見の良い」サポートで、毎年数多くの方々から最終合格のご報告をいただいています。

クレアールの公務員通信講座についての詳しい内容は、以下からご覧ください。