こんにちは!クレアール司法書士講座受験対策室スタッフのR.Nです。

★2023年8月のリリースから早2年が経過し、クレアール司法書士講座のCROSS STUDYは750万回答を突破しました!ご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

CROSS STUDY「合格への5000問」リリース記念として、本日は久しぶりに、CROSS STUDYの正答率50%未満の肢をご紹介します。

▼「合格への5000問」とは…?

「合格への5000問」は、「合格に必要な問題だけを厳選したCROSS STUDYが欲しい」とのご要望を受けて誕生しました。

出題傾向を徹底分析し、合格に直結する問題だけを、講義を担当する講師の目で一問ずつ丁寧に選び抜きました。

厳選された5000問で、是非合格を掴んでください!

本日ご紹介する肢は、民法2肢、商法・会社法2肢、民訴1肢の全5肢です。

過去(2023年9月~2024年2月)に、科目ごとに正答率50%未満の肢のご紹介をしておりますが、この時から1年半以上が経過して、結構変動があったように感じております。

正答率が低い順にご紹介していきますので、必要な箇所や学習済みの科目だけでも、ご参照いただけますと幸いです。

商法・会社法(支店の設置・支配人)/支配人 正答率45.7%

平成28年度 午前の部第35問 肢ウ(CS問題ID:H28353AA)

【問題】

支配人が商人の許可を受けないで自ら営業を行ったときは、当該営業によって自己が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定される。

【解答・解説】

誤り。支配人は、商人の許可を得なければ、自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすることはできない(商23条1項2号)。そして、支配人が、商人の許可を得ずに、商法23条1項2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する(商23条2項)。しかし、支配人が商人の許可を受けないで自ら営業を行った(商23条1項1号)ときは、当該推定はない。

(コメント)

いかにも一読して「正しい肢」と思ってしまいそうな問題文です。

支配人の行為によって支配人が利益を得た場合に、当該利益の額が商人に生じた損害の額と推定されるのは、支配人が商人の許可を得ずに、支配人本人または第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引(競業取引)をした場合に限られます。

裏を返すと、支配人が自ら営業を行うこと、支配人が他の商人又は会社の使用人になること、支配人が会社の取締役、執行役又は業務執行社員となることについて、支配人が商人の許可を得なかったとしても、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額とは推定されません。

商法23条の建付けをしっかり確認しておきましょう。なお、みなし規定ではなく推定規定である点にも注意が必要です。

(支配人の競業の禁止)

第23条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自ら営業を行うこと。

二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。

四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2 支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

民事訴訟法(多数当事者訴訟)/共同訴訟 正答率46.9%

令和6年度 午後の部第22問 肢イ(CS問題ID:R06022PA)

【問題】

数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。

【解答・解説】

誤り。一の訴えで数人に対する請求をしようとする場合において、訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき(民訴38条前段)は、管轄に関する民事訴訟法の規定(民訴4条~6条の2)により、一の請求について管轄権を有する裁判所に当該訴えを提起することができる(民訴7条)。「訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき」は、民事訴訟法38条後段に規定する場合であるため、一の請求について管轄権を有する裁判所に当該訴えを提起することはできない。

(コメント)

共同訴訟(数人に対する訴えor数人からの訴え)は、以下のパターンが当てはまります。

① 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき

Ex) 数人の連帯債務者に対する貸金支払請求等

② 同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき

Ex) 主債務者と保証人に対する貸金返還請求等

③ 訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき

Ex) 数棟の建物の賃貸人の各賃借人に対す賃料増額請求等

やや細かい知識となりますが、このうち併合請求管轄が認められる(=一つの訴えで複数の請求をする場合に、そのうちの一つについて管轄権がある裁判所であれば、他の請求についても管轄権が認められる)のは、①②の場合になります(民訴7条)。

本肢は、③の場合に併合請求管轄が認められるとしているため、誤りとなります。

これを機に、民訴38条と民訴7条を確認しておきましょう。

(共同訴訟の要件)

第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

(併合請求における管轄)

第7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。

商法・会社法(機関)/株主総会 正答率47.7%

クレアールオリジナル問題(CS問題ID: CK0292AA)

【問題】

株主総会の決議の内容が定款に違反するとして株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その請求を棄却することができる。

【解答・解説】

誤り。株主総会等の決議の取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その請求を棄却することができる(会831条2項、裁判所の裁量棄却)。本問のように、「決議の内容」に瑕疵がある場合には認められない。

(コメント)

会社法上の訴訟や役員の責任の知識は、特に企業法務に携わる場合等には非常に重要となってきますが、受験知識としてはそこまで多くの時間を割いて対策するわけではないと思います。

その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときに、裁判所が裁量棄却をすることができるのは、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するとき」です。

「株主総会決議の内容に瑕疵があるとき」には、裁判所の裁量棄却は認められません。

「株主総会の決議の内容」というキーワードに関する、意識すべき類似のひっかけ問題としては、株主総会の決議の内容が「定款」に違反する場合は「取消し」原因となるにとどまるのに対し、「法令」に違反する場合には当然に「無効」原因になるという論点があります。混同しないようにしましょう。

▼ポイント 株主総会に関する各種訴えの概要

① 株主総会決議不存在確認の訴え →瑕疵が著しい場合にいつでも提訴できる。

Ex) 実際に株主総会が開催されていないにもかかわらず、開催されて決議された旨の議事録が作成された場合

株主総会決議をする上で、手続上の瑕疵が著しい場合(議長でない者によって決議が採決された場合等)

② 株主総会決議無効の訴え →決議内容が法令に違反する場合にいつでも提訴できる。

※株主総会における瑕疵は、決議の「内容」に関するものと「手続」に関するものの種類があります。そして、その瑕疵には「法令」に違反するものと「定款」に違反するものと2種類がありますので、計4パターンが考えられます。

このうち、株主総会決議「無効」の訴えの対象となるのは、決議の「内容」の「法令」違反の場合に限られますので、問題文を読み間違えないように気をつけましょう。

③ 株主総会決議取消しの訴え →取消事由は幅広く認められるが、決議から3ヶ月以内に提訴しなければならない。

※②でご説明した、株主総会決議「無効」の訴えの対象となる『決議の「内容」の「法令」違反』以外の3パターンについて、この株主総会「取消し」の訴えの対象となります。

Ex) 株主総会の招集手続、決議方法の違反(「手続」の瑕疵)

決議内容の「定款」違反

特別利害関係人による議決権行使で著しく不当な決議がなされた 等

民法(親族)/親権 正答率48.2%

令和5年度 午前の部第21問 肢ア(CS問題ID: R05211AA)

【問題】

未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。

【解答・解説】

正しい。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる(民839条1項本文)が、管理権を有しない者は未成年後見人を指定する者から除かれている(民839条1項ただし書)。

(コメント)

親権は、未成年の子に対する「身上監護権(子の利益のために、子の監護および教育をする権利・義務)」と「財産管理権(未成年の財産を管理し、その財産に関し契約などの法律行為について未成年者を代表すること)」から成ります。遺言による未成年後見人の指定は、身上監護権があれば感覚的には行えそうな気がしますが、財産管理権を有しない者はすることはできません。

そもそも未成年後見は、親権を行う者がないとき、または親権を行う者が財産管理権を有しないときに開始するものです(民838条1号)。財産管理権を有しない者は、未成年後見人の指定を行えるほどの権限を有していません。

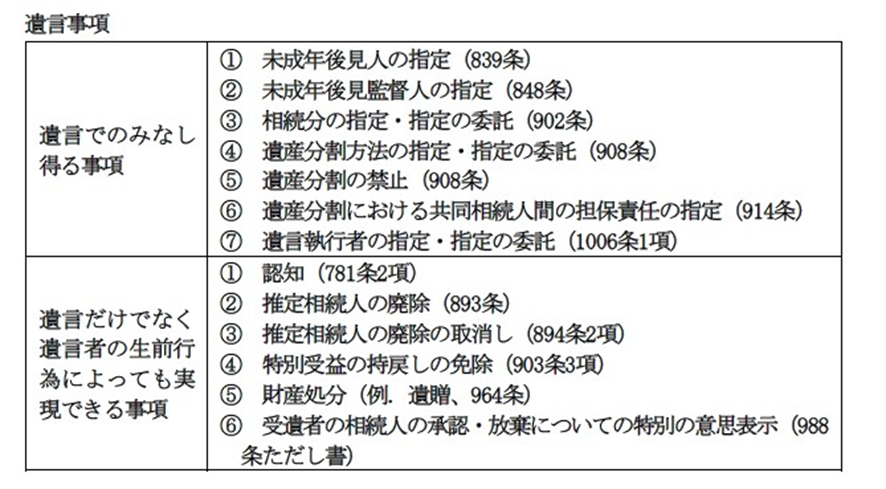

なお、未成年後見人の指定は、必ず遺言でする必要があります。遺言者の生前行為によって行うことはできません。遺言によってしなければならない他の行為(遺言事項)についても、併せて押さえていただきたいです。

民法(物権)/動産物権変動の対抗要件 正答率49.8%

平成17年度 午前の部第9問 肢オ(CS問題ID : H17095AA)

【問題】

Aの所有する甲動産を買い受け、引渡しを受けたBが、債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが、Aに甲動産の引渡しをしないまま、これをCに売却し、Cに現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失のないときに限り、甲動産の所有権を取得することができる。

【解答・解説】

誤り。動産に関する物権の譲渡の対抗要件は引渡しである(民178条)とされるが、この規定にいう「譲渡」には、所有権の譲渡のみならず、取消しや解除による権利の復帰も含まれる。すると、本肢の場合は、Bを基点とするC・Aへの二重譲渡となり、対抗問題として処理されることになるため、Cは善意無過失でなくとも、対抗要件である動産の引渡しを先に受けられれば、甲動産の所有権を取得することができる。

(コメント)

この問題の事例で、もし目的物が「不動産」であったとしたら、正解できる方の方が多いのではないでしょうか。目的物が「動産」の場合、即時取得の論点が真っ先に頭に浮かぶという方も多いと思います。「……と信じ、かつ、そう信じるにつき過失のないときに限り……」という「善意・無過失」を示すフレーズに引っ張られてしまいがちですので、ご注意ください。

本問では、契約解除による復帰的物権変動が起こり、B→A、B→Cの二重譲渡の形となりますので、動産譲渡の対抗要件である「引渡し」を受けた者が所有権を取得することとなります。即時取得の場面ではありませんので、その者の主観(善意・無過失)は関係ありません。

最後に

いかがでしたでしょうか?

CROSS STUDYもリリースから丸2年が経ちました。日頃からご活用いただいてる方にとっては、かなり馴染みのある教材となっていることを願っております。

しかし、本日ご紹介した正答率が50%未満の問題は、なかなか即答するのが難しい問題もあったのではないでしょうか?

これを機に是非、基本4法と民事訴訟法の復習に繋げてください!

~BACK NUMBER~