先行きが不安定な中、安定でワークライフバランスもよく、社会貢献度が高い仕事に転職したいと考え、「公務員」に興味を持つ方も多いのではないでしょうか?ただ、調べる中で年齢的に難しいのか後悔しないか不安に感じる方や、何から始めたらよいのか分からず困る方も多いはず。今回は公務員への転職に必要な知識をガイド形式で解説します。

公務員って、どんな仕事をするの?

公務員への転職を考えたものの、具体的にどのような仕事をしているかわからないと感じる方も少なくありません。公務員には大きく分けて、「国家公務員」と「地方公務員」の2種類があります。それぞれの仕事の特徴について簡単にご説明いたします。

国家公務員の仕事内容

国家公務員は内閣府、法務省、文部科学省、厚生労働省、国税庁など中央官庁や出先機関において事務処理の業務に携わっています。

採用先によって専門分野は異なり、採用区分(総合職、一般職)によって業務内容が変わります。

地方公務員の仕事内容

地方自治体の職員には、都道府県や政令市、または市町村で働く公務員も含まれています。

警察官や消防官なども地方公務員ですが、国家公務員との大きな違いは携わる業務やサービスの対象が国民全体ではなく、県や市などの限定された自治体の住民であることと言えます。

民間企業から公務員への転職チャンスについて知ろう!

民間企業でお勤めの方にとって、公務員への転職はどれくらい現実的なものかイメージしにくいでしょう。また、「公務員は人気があるか倍率が高くて現実的ではないかも」「中途採用は新卒に比べて不利にならないか」「そもそも、自分に受験資格があるの?」といった疑問をお持ちの方も少なくありません。

まずは、公務員への転職チャンスがあるかどうかを知っておくことが大切です。

公務員への転職をおすすめする3つの理由

01.公務員の採用は売り手市場!

公務員に「人気職業」「狭き門」といったイメージがあるが、実際はどうでしょう。

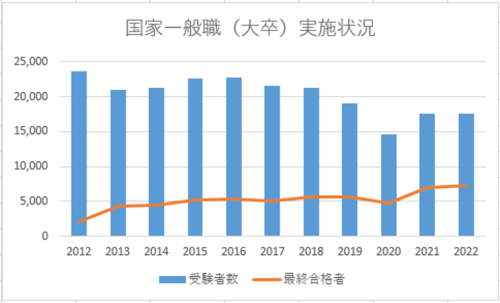

このグラフは、2012年から2022年までの国家公務員(大卒程度)試験における行政区分の受験状況をまとめたものです。これにより、ここ10年ほど公務員の受験者も倍率が低下していることがわかります。

受験者減少の理由の一つとして、「少子化」があります。

労働人口が減少することで行政機関だけでなく民間企業も含めて人材確保が難しくなりますが、公務員試験は民間企業と比べて遅い時期に実施されています。

特に大学生は「卒業までに内定を取る」ことが目的化してしまう傾向にあり、公務員試験の学習をしている方でも先に民間企業の内定が決まってしまうと受験をせずに進路変更をしてしまうことも少なくありません。

こうした理由によって受験者がなかなか増えないとなると、採用側は人材登用の対象を学生だけでなく既卒者に広げる必要があります。

10年ほど前から、活発に行われるようになった社会人経験者採用試験や、年齢上限の緩和には、こうした背景もあると考えられます。

また、20代から30代の社会人は、ある程度の職務経験を持っている上に採用後も働ける年数が長いことから、実は採用側にとっても需要の高い人材といえます。

以上のような理由で、公務員試験は受験者にとって「売り手市場」であると言えます。

02.職歴なしの既卒者や主婦の方でも大丈夫!

公務員試験の受験チャンスは、現役大学生だけに与えられたものではありません。

幅広い年齢層の既卒者にも、採用の機会があります。

既卒者の中には民間企業でお勤めの方もいれば、フリーターや主婦の方も含まれます。

公務員試験の受験資格は、一般的に年齢のみで決められていることも多く、受験資格さえあればどなたにもチャンスがあるのです。

そうした方の中には、職歴が短い方や、転職歴がある方、事務職と無縁の仕事をしていたような方もいますが、そういった方も実際に合格されたというケースは少なくありません。

珍しいケースとしては、「26歳で学歴は専門学校卒。調理師から特別区の事務職に転職」「25歳で高校、短大を通信で卒業した派遣社員の方が3か月間で国税専門官に転職」など、印象的な転職の実例もありました。

自分だけで「公務員になるなんて無理だろう」と決めつけずに、まずはどのようなチャンスがあるのか、調べてから判断してもいいと思います。

03.「不況に強い」ことが公務員をすすめる最強の理由です

公務員の強みは、何といっても不況への強さと言えます。

2022年10月から物価が急騰し、これから徐々に景気の悪化も予想されます。かつてリーマンショックが起こった時は、民間企業の採用状況も急速に悪化しましたが、公務員はこうした景気変動があってもリストラや倒産の心配はありません。

この先、日本がどのように変化するとしても公務員という職業がなくなる可能性はほぼありません。

経済的な基盤を固めるということは、これから30代、40代と長い人生を送る上で欠かすことのできない要素の一つです。大切な家族を守っていくためにも安定した仕事をしたいとお考えの方にとって、公務員という職業はチャレンジする価値のあるものと言えます。

転職のために必要な3つのステップ

ステップ1.受験可能な試験を知る

ステップ2.受験先の試験内容を知る

ステップ3.学習プランと学習手段を決める。

公務員への転職には、上記の3つのステップがあります。各ステップについて簡単に説明します。

ステップ1.受験可能な試験を知る

社会人といっても、年齢や職務経験年数、雇用形態などは人によって異なります。そのため、どのような試験を受験することができるかを知っておく必要があるのです。

20代の方で社会人経験0~3年程度の方

■大卒程度試験

・国家一般職、国税専門官、財務専門官、裁判所事務官など

:30歳まで受験可能

・地方上級(県庁・政令市)、東京都、特別区、市役所など

:20代後半~30代前半まで受験可能

・警察官、消防官

:20代後半~30代前半まで受験可能

現役大学生が主に受験する「大卒程度試験」です。

年齢上限が20代後半から30代前半まで設定されているため、社会人経験が短い方におすすめです。

かつては学習時間が1,000時間程度必要な試験ばかりでしたが、近年は学習負担の少ない試験も増加しているため、忙しい社会人の方にも受けやすくなっています。

20代後半以降で社会人経験をお持ちの方

■社会人経験者試験

・国家公務員、国税庁、刑務官、入国警備官

・県庁、政令市、市役所

4年から5年以上の職務経験をお持ちの社会人を対象とした試験です。

年齢は下限、上限ともに自治体によりますが、一般的には20代後半から59歳までの幅広い年齢が受験できることが多いようです。年齢以外にも、一定の職務経験年数が必要とされています。

主に県や政令市、特別区(23区)などで募集しており、一般の市役所は実施状況にバラつきがあります。

30代以降で正規職員としての経験がない方

■就職氷河期世代

・国家公務員

・地方公務員

かつての就職氷河期で厳しい採用状況の中、正社員としての雇用機会に恵まれなかった方々を対象として行われる採用試験です。

「社会人経験者試験」と異なり、職務経験年数不問で受験できるところがほとんどで、受験資格はほぼ年齢のみとなっています。

ステップ2.受験先の試験内容を知る

受験可能な試験がわかったら、どのような試験が行われているかを知ることが大切です。

公務員試験には、「教養試験」「専門試験」「論作文試験」「面接試験」などの試験種目がありますが、受験先によって試験内容が異なるため、どういった試験対策を立てればよいのかを事前に把握しておく必要があります。

ステップ3.学習プランと学習手段を決める

志望先(ゴール)が決まり、対策の方向性が決まったら学習スタートに向けての手段を決めましょう。

手段とは、スクールを利用するか、独学で対策を立てるか、またはどのスクールを使うか、どんなコースプランにするかなどの具体的な方法です。

様々な選択肢があるので、どれにもメリットやデメリットはありますが、大事なことは「自分に合った手段」を決めることです。

例えば、仲間づくりを重視する方にとっては通信よりも、通学型スクールがおすすめです。自分のペースや理解度に合わせたい方であれば通信が合っているでしょう。自分の中で重視する点について、それぞれの選択肢でどこまで対応できるかを比較すると、ミスマッチのない選択ができるでしょう。

公務員への転職を実現した方の体験記

ここで、クレアールの公務員講座を受講し、実際に民間企業から公務員への転職を実現された方々の声をご紹介いたします。

ほんの一部ですが、ぜひご参考ください。

後悔しないために公務員への転職で気をつけること

公務員に転職してから「こんなはずではなかった」という後悔したり、受験先選びで失敗をすることがないように気をつけておくこともあります。

公務員になることは、“目的”ではない

このコラムでは、公務員への転職をおすすめしていますが、「公務員になる」ことをゴールに設定しないようにしましょう。

職業に対する価値観や適性は人それぞれであるため、必ずしもすべての方に公務員が向いているわけではありません。

市役所で働くと住民からクレームを受けることもありますし、やりがいを求めて転職したのになかなかやりたいことが実現できないといったこともあると思います。

公務員になることで得られるメリットとデメリットをしっかり比較したうえで、公務員になりたいかを考えることで後悔を避けることができるでしょう。また、公務員になって何をしたいのか、どのように貢献できるのかという「採用後のビジョン」を持っておかないと、面接試験を突破できない可能性があります。公務員になることで達成できる「目的」を長期的な視点で考えてみましょう。

前職より待遇が悪く感じることもある

公務員の給料は「中小企業より高いが大企業より低い」と言われることもあります。そのため、前職で高い給与をもらっていたような方が公務員に転職した時、給与が下がってしまう可能性もあるとお考え下さい。

また、業績によって給料が上がったり下がったりしない点は安定度の高さである一方、努力した分が給与に直接反映されることをモチベーションとしてきた方にとっては、やりがいを感じられなくなってしまうことがあるかもしれません。

手堅く安定した収入を得られるということが、長い目で見れば公務員という仕事の魅力だとお考え下さい。

「受けやすい」=「受かりやすい」わけではない

公務員試験の受験をお考えの方から「受かりやすい試験はないですか」といったご質問をいただくことがありますが、「受かりやすい試験」と「受けやすい試験」は別物だと考える必要があります。

「受かりやすい試験」は、おそらく倍率の低い試験ではないかと思いますが、倍率が低い試験には学習負担の重いものや、技術職のように特定の専門知識を持っている方を対象とした試験区分であることが多いです。

一方、「受けやすい試験」は試験の負担が軽いものと考えられます。

例えば、SPIしか筆記試験に課されない自治体や、難易度が低い試験などです。最近は受験者確保を目的として、受けやすい試験を導入する自治体も増えていますが、受けやすい試験は人が集まりやすい試験ということでもあるので、倍率が高くなってしまう傾向にあります。

つまり、「受かりやすい試験」を選ぶ時は、それなりの努力を要する試験である可能性も高いとお考え下さい。

公務員への転職 ~よくある質問にお答えします

公務員への転職を思い立ったら、ぜひ行動を開始しましょう!

今回は、公務員への転職を考え始めた方に、公務員への転職チャンスや、知っておくべき基本事項、よくあるご質問への回答などをお解説しました。

「社会人」には、幅広い年齢層や背景の方が含まれるため、一人ひとりに合った試験や転職ルートがあります。この記事を参考にしていただきながら、「もっと公務員への転職について具体的なことを知りたい」とお考えの方は、お気軽に資料のご請求やご相談をいただければ幸いです。