全国47都道府県には、合計772もの市役所がありますが、市役所の採用試験は自治体ごとに行っているため、試験の日程や受験資格、試験方式などは受験先によって異なります。今回は、市役所試験の受験について知っておくべき基礎知識をお話しますので、これから受験をお考えの方にご一読をいただければと思います。

※札幌市や仙台市、横浜市などの「政令市」については、別途「地方上級試験ガイド」でご案内いたします。

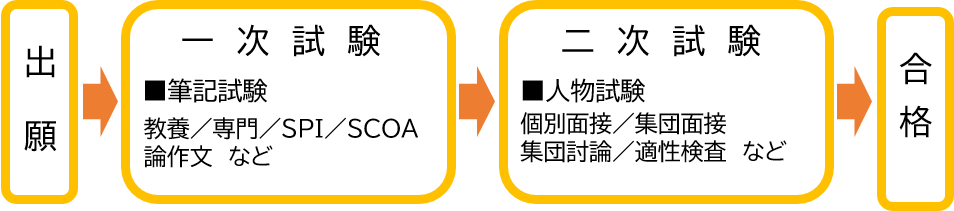

採用までの流れ

市役所試験は出願から内定まで、以下のような流れとなっています。

あくまでも大まかな流れですが、一次試験は筆記試験が行われ、合格すると二次試験で人物試験を受験します。

筆記試験はマークシート式(択一式)試験と、記述式(論作文)試験などがあり、自治体によって試験種目が変わります。

二次試験は主に人物試験となっていますが、受験先によって三次試験や四次試験まで行うこともあります。

市役所試験の実施日程

試験の実施日は市ごとに異なりますが、6月(A日程)、7月(B日程)、9月(C日程)のいずれかで実施されることが多いとされていました。これは、多くの自治体に試験問題を提供する「日本人事試験研究センター」が指定しているためですが、近年は独自の日程で試験を行う自治体も急増しています。

コロナ禍になると、従来の会場受験型試験からテストセンター方式や、WEBテスト方式に移行する自治体が増えたことで、指定された期間内での受験ができるようにもなっています。

どのような試験が行われるか

採用試験はそれぞれの市が独自に行っていますが、自治体ごとにオリジナルの問題を作って試験を行なっているわけではありません。

一般的には、筆記試験(教養・SPI・SCOA、論作文など)、人物試験(個別面接・集団面接・集団討論)などの試験種目から、受験先の指定する方法で試験が行われています。

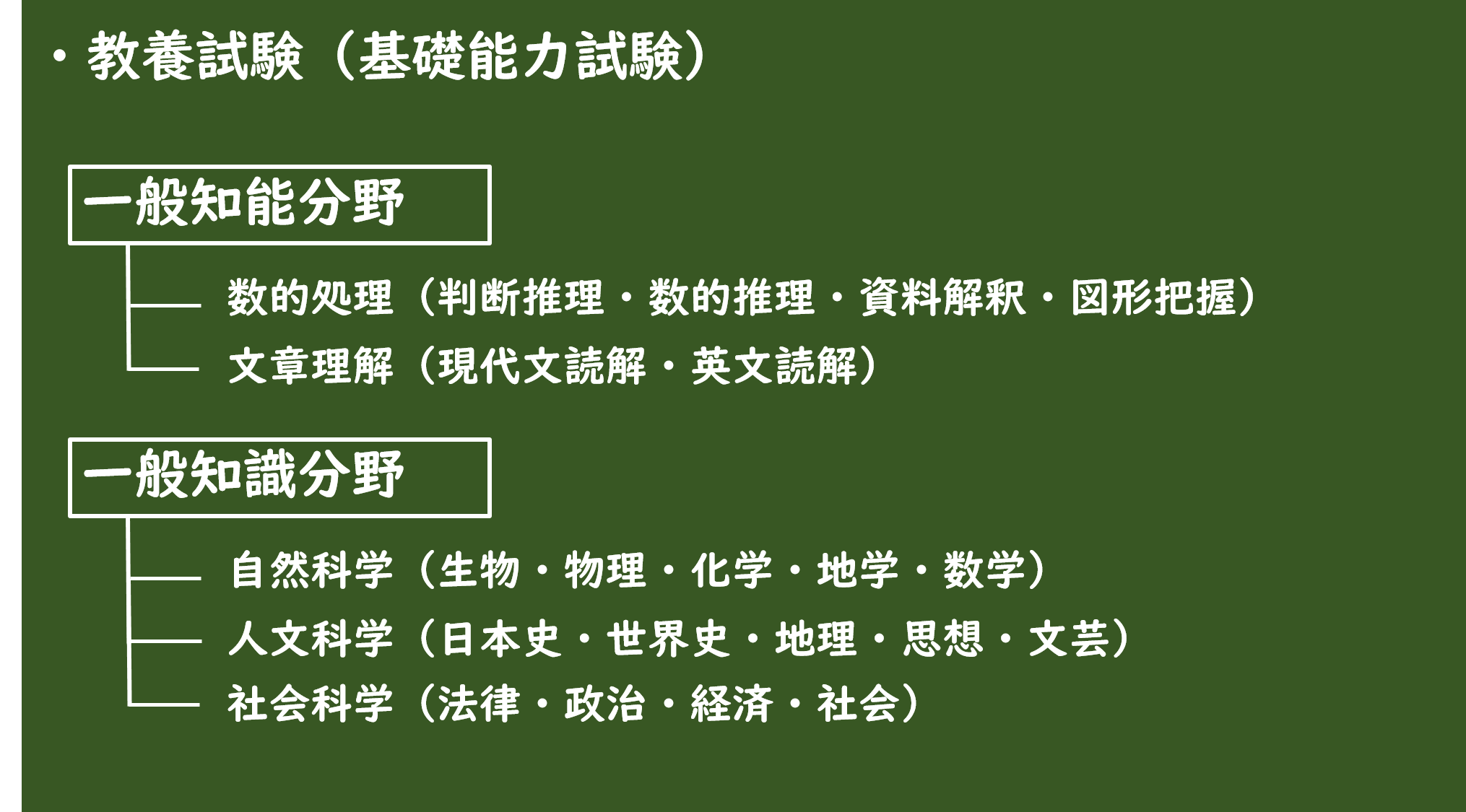

教養試験の内容

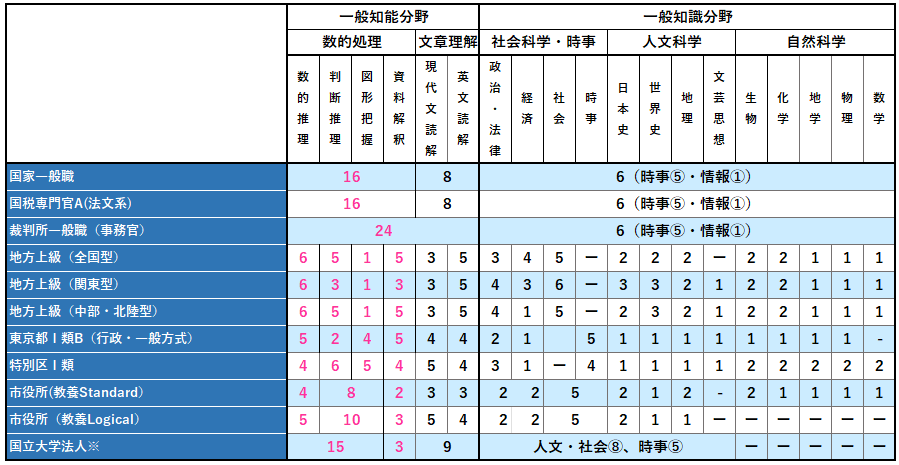

科目ごとの出題数

教養試験は出題科目も多く分野も多岐渡るため、出題ウェイトの高い科目から優先的に学習を進めていくことが大切です。特に一般知能分野の「数的処理」や「文章理解」は得点源科目として早い段階から着手し、次いで「社会科学・時事」の優先順位が高くなりますが、「人文科学」「自然科学」は得意な科目を可能な範囲で学習し、苦手で出題数の少ない科目は後回しにしていくことをおすすめします。

すべての科目がマスターできなくても、使った時間の質を高めて合格得点を取ることが理想的と言えます

様々な試験の内容について

| 試験の種類 | 内 容 |

| 教養試験 | 市役所試験で最もよく行われる試験。数的処理、文章理解などの「一般知能分野」と、社会科学、自然科学、人文科学などの「一般知識分野」から出題される。 |

| 専門試験 | 近年、一部を除いて実施する自治体が減少している。行政区分の場合、法律、経済、行政などの幅広い分野から出題される。内容は県庁や政令市などの「地方上級」に近い。 |

| 職務基礎力試験 | 数的処理、文章理解、時事などが課されるが、教養試験よりも平易な問題となっており、短い時間で数多く解答する方式。 |

| SPI3 | 民間企業で課させられることの多い試験。「言語」は文章理解、「非言語」は数的処理と内容が似通っているが、問題の難易度は教養に比べると易しい。 |

| SCOA (スコア) | SPIと同様、民間企業の就職試験で用いられることが多いが、知能分野だけでなく知識問題も出題される。問題の難易度は教養試験と比べると易しめ。 |

| GAB (ギャブ) | これも民間企業で用いられることのある適性検査。「言語理解」(長文読解)、「計数理解」(四則計算や図表の理解)、「性格検査」などが行われる。 |

試験の種類が増えて混乱しそうですが、傾向としては「受けやすい試験」になっています。

なんだか、いろいろ種類が多すぎて違いを理解するのが大変そうですね

教養は日本人事試験センター、SPIはリクルート、SCOAはNOMA総研、GABは日本SHL社が問題を提供しているので、「メーカーが違うだけで似たような内容の試験」と考えておくと整理しやすいと思いますよ。

市役所試験の受験資格について

市役所試験は上級区分の場合、20代後半まで受験できる自治体が多いのですが、かなりバラつきがあります。

30代あるいは40代まで受験できる自治体もあり、年齢だけでなく学歴要件が設けられていることもあるので、まずは受験先の自治体について募集要項をよく確認しておく必要があります。

受験できるかどうかを市役所ごとに調べるのは大変ですね…

大丈夫です!全国市役所のデータをまとめたページがあります!

学歴要件については各自治体でご確認が必要となります。

市役所試験の採用区分と学歴要件

一般的に「大卒程度」「高卒程度」という区分は、学歴が不問とされているため、年齢のみで受験可能な区分を判断していました(高卒は21歳まで、22歳以上は大卒という分け方が多い)。

しかし、一部の市役所では年齢だけでなく学歴要件も設定しているため、大学を卒業、あるいは翌年卒業見込みでなければ大卒区分を受験できないこともあります。その場合、高卒区分の年齢上限を超えてしまって受験ができない可能性もありますので、事前に受験案内を確認しておくことが必要となります。

市役所職員の業務内容

市役所というと、窓口で住民の対応をしているイメージが強いのではないかと思いますが、窓口業務だけでなく、幅広い分野の仕事があり、配属先によってまったく異なる業務に携わります。

例えば、住民課以外にも人事、広報、環境、福祉、子育て支援、税務など、住民の暮らしに関わる多種多様な部署がありますが、市役所では3年から5年で異動が行われることも多く、採用されたらどんな業務をするかは人によって異なります。

そうすると、市役所職員の仕事のイメージが漠然としてしまったり、どのようにモチベーションをもって市役所試験に臨めばいいかわからなくなってしまうと思いますので、まずは自分の「やってみたいこと」からピンポイントで調べていくと、仕事内容が掘り下げやすくなります。

例えば、市役所のホームページには組織図や部署ごとの仕事内容などが記載されているので、その中から関心のある業務を行う部署があれば、具体的にどのような業務を行っているか調べてみましょう。

できれば2つ、3つ調べられることをおすすめしますが、併せて近隣の自治体と比較してみてもいと思います。もしかすると、その市が独自性のある取り組みをしていることが発見できるかもしれません。

こんな人が市役所職員に向いている

市役所職員は、「どんなことをする」より「どこではたらく」ということを重視する人におすすめではないかと思います。

逆に、やりたいことがかなり明確になっていて、専門的に取り組みたいとお考えの方にとっては、希望する部署に配属されない時にミスマッチを起こしてしまう可能性もあります。

また、みなさんが公務員をイメージする時、おそらく国家公務員よりも地元の役所で窓口対応をしている姿を思い浮かべると思いますが、市役職員は住民にとって、「最前線の公務員」とも言えます。

それだけ住民との距離が近いことを考えると、「住民と身近に接したい」と考える人にもおすすめですが、窓口業務が苦手な人や、より広域の行政サポートに携わりたい方には不向きかもしれません。

もちろん、「できるだけ通勤時間を短くしたい」「部署が変わっても転居の可能性がない場所にしたい」という人にも市役所職員は向いているのではないでしょうか。

市役所試験 知っておきたい基礎知識

試験問題は持ち帰りできない

地方公務員の試験は、ごく一部を除いて問題の持ち帰りができません。

つまり、過去問を入手しようとしても、そのままの問題を見ることはできないのです。

ただし、前述の通り、本試験問題は自治体ごとに完全オリジナルというわけではないため、どこから提供されている試験タイプか分かれば、それに合わせて対策を立てることができます。

試験は年に複数回行われることもある

一部の自治体では、年に複数回実施することもあります。

中には、「7月採用」「10月採用」として、採用時期を早めに設定した試験が行われたり、追加募集を行うこともあります。

一つの自治体で複数の区分を設けることもある

同一日程で採用区分を複数設けることもあります。

この場合、船橋市のように「教養+専門」タイプと、「教養のみ」タイプで区分を選ぶことができるケースと、姫路市のように、年齢であらかじめ受験できる区分が決まっており、受験区分によって試験内容が変わるというケースに分かれます。

また、「翌年4月採用」と「当年10月採用」の試験を同日に行うこともあります。

市役所試験の併願について

受験資格さえあれば、日程が重ならない限りいくつでも併願をすることができますが、気を付けるべきこともあります。

例えば、第一志望の自治体がSPIで、第三志望の自治体では教養試験と専門試験が行われるというケースの場合、志望順位と学習負担のバランスが明らかに釣り合わなくなってしまうため、併願プランを立てる時に十分考えておく必要があります。

また、第二志望の二次試験と第一志望の一次試験がバッティングしてしまう、といったことも実際にありますが、二次試験の日程は明記されていないことが多いので、受験をしている最中にこうしたことが起こる可能性も想定しておきましょう。

やはり気になる「関わりのない自治体」の受験

いくつでも併願できるとは言え、地元でもなければ行ったこともない市役所を受けるのは不安だという人も多いはず。

しかし、これは「志望動機を作るのが大変」ということを除けば、必ずしも最初から地元の人と比べて不利になるわけではありません。

よくあるケースですが、併願できそうなので受けたら一次試験に受かってしまったものの、地元ではないので「緑が豊かな●●市に魅力を感じる」や、「友人が住んでいて何度か行ったことがある」など、漠然とした志望動機しか作れないまま受験をしてしまう人も少なくありません。

これは明らかにNGですが、実際に地元以外の自治体を受験して最終合格された方も大勢いらっしゃいます。

市役所試験というと、自然に「地元への恩返し」というフレーズが志望動機に入ってしまい、そうでない場合は不利になるという先入観がありますが、まずはこれを捨てて視点を変えてみましょう。

足を運んで、目で見て考え、自分なりに感じた魅力と、調べた政策などを面接で盛り込めば必ず意欲は伝わります。

まとめ

今回は、市役所試験について最初に知っておくべき基礎知識をご紹介させていただきました。

とは言っても、やはり自治体が多く情報を整理するのも容易ではないため、一人ひとりの状況や考えに合わせて最適な受験プランを考えるためには、公務員試験に特化したスクールなどで個別にご相談いただくことがおすすめです。

クレアールでは、お電話、メール、リモートなどで市役所試験の受験をお考えの方に無料の個別相談会を行っていますので、「こんなことを聞くのは恥ずかしいな」「何を聞けばいいかもよくわからない」という方も、遠慮なくお気軽にご相談ください。きっと、目の前のモヤモヤがすっきり解消することをお約束します!

この記事を書いた人

クレアール公務員相談室タニオカ

これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。