「公務員試験って高卒でも目指せるの?」「大卒との違いはなに?」「受験できる職種はどれ?」このような疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。この記事では、高卒区分が設けられている職種や大卒との違い、高卒で公務員を受けるメリットについて解説します。ぜひ参考にご覧ください。

高卒でも公務員になれる?

高卒でも公務員を目指せます。公務員試験では、基本的に学歴は求められないからです。職種によっては、高卒区分の試験が設けられていない場合もありますが、年齢要件さえ満たしていれば、基本的に学歴が高卒でも大卒程度の試験を受験することが可能です。

もちろん、合格した試験区分が同じであれば採用後の待遇も同じものになります。

公務員試験の「高卒程度」「大卒程度」は受験資格ではない?

公務員試験の「高卒程度」「大卒程度」は受験資格ではありません。「〇〇卒程度」という「試験区分」はあくまで試験難易度を示したもので、試験は年齢要件さえ満たしていれば学歴関係なく受験できます。

一部の資格職や公安職を除けば、公務員試験で必要な受験資格は、基本的に「年齢制限」のみです。

| 区分 | 年齢制限 |

|---|---|

| 高卒程度 | 採用年度の4月1日時点で18歳〜21歳の方 |

| 短大・専門学校卒程度 | 採用年度の4月1日時点で20歳〜25歳の方 |

| 大卒程度 | 採用年度の4月1日時点で22歳〜29歳の方 |

高卒でも目指しやすい「高卒程度」の公務員の職種

この章では、高卒でも目指しやすい試験難易度である「高卒程度」の公務員の職種について解説します。「高卒程度」に当てはまるのは、例えば以下のような職種です。

| 種類 | 「高卒程度」で受けられる職種の例 |

|---|---|

| 国家公務員 | 一般職: 内閣府、デジタル庁、農林水産省、国土交通省など 専門職: 税務職員、入国警備官、刑務官など |

| 地方公務員 | 都道府県庁職員・市町村職員・警察官・消防官 |

国家公務員の場合

国家公務員で「高卒程度」の試験区分が設けられている職種は、「一般職」と「専門職」に分けられます。

国家一般職を受ける場合、受験する段階ではどの官庁で働くか選ぶことができません。試験合格後にいくつかのプロセスを経て、本人の希望と試験結果をもとに決定されます。

一方の国家専門職は専門知識が必要な職種なので、基本的に受験段階で志望する官庁を選ぶことができます。

また、国家公務員は、職種にかかわらず異動の幅が広く、地方公務員と異なり転勤をしなければいけない可能性があります。

地方公務員の場合

地方公務員の場合、どの職種に「高卒程度」の試験区分が設けられているかは、受験する自治体によって異なります。もっとも、事務職として働くための「事務区分」や、「警察・消防官」になるための試験は、ほとんどの自治体で受験可能です。

一部の資格・免許が必要な職種を除き、年齢要件を満たせば、学歴にかかわらず受験できます。詳細は希望する自治体の受験案内を確認しましょう。

高卒で公務員を目指す場合の試験概要

この章では、高卒で公務員を目指す場合の試験概要について解説します。試験の流れ、試験内容についての具体的な内容を見ていきましょう。

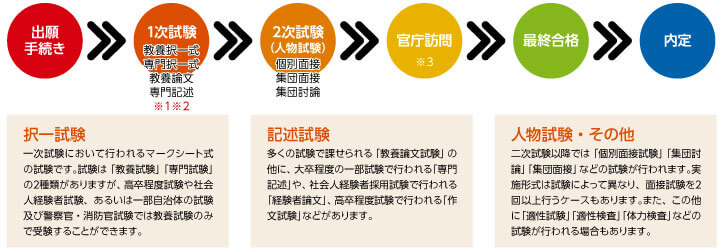

試験の流れ

※1国家公務員試験では「基礎能力試験」と表記

※2専門記述は、試験によって実施の有無が異なる

※3官庁訪問は、国家総合職、国家一般職のみ実施

高卒程度の公務員試験の流れは、一般的に上記の通りです。

地方公務員の場合、官庁訪問は必要なく「試験合格」=「内定」となるのが一般的です。一方、国家公務員の場合、採用されるためには試験合格後の官庁訪問で内定をもらう必要があります。

試験内容

| 1次試験 | 【筆記試験】教養(基礎能力)試験・作文 |

|---|---|

| 2次試験 | 【人物(面接試験)】個別面接 |

1次試験【筆記試験】

高卒程度の公務員試試験では、一次試験として筆記試験が行われます。試験内容は、「教養(基礎能力)試験」と「作文」の2種類で、高卒程度では「専門試験」は実施されないのが一般的です。

「教養試験」では、「一般知能(数的処理、文章理解)」と「一般知識(人文科学・自然科学・社会科学・時事)」などの科目が出題されます。高校までで学習する内容がメインですが、範囲が広く出題形式も独特なため別途対策が必要です。

2次試験【人物(面接)試験】

二次試験では、人物(面接)試験が実施されます。受験先によって異なりますが、面接の主な形式は以下の通りです。

個別面接:受験生1人に対し、面接官複数名で実施される

集団面接:受験生複数名に対し、面接官複数名で実施される

集団討論:与えられた課題に対し、グループごとに意見をまとめていく

面接の種類は職種によっても異なりますが、高卒程度では個別面接が多い傾向にあります。人物試験では、協調性、積極性、課題解決力など、筆記試験では分からない公務員としての適性をチェックされます。

公務員における「高卒」「大卒」の違い

この章では、公務員における「高卒」「大卒」の違いについて解説します。試験の内容や、難易度、給与についても比較して説明するので参考にしてください。

目指せる職種

「高卒」と「大卒」では、試験区分が設けられている職種が一部異なります。たとえば、国家公務員では国家総合職や専門職(国税専門官)など、職種によっては大卒区分の試験しか設けられていません。また「高卒」と「大卒」では国家一般職の採用先も異なっています。

ただし、「大卒」「高卒」はあくまでも試験難易度の違いです。大学を卒業していなくても、「大卒」試験を受験できる点は認識しておきましょう。

合格率・難易度

【国家公務員・大卒】

| 区分 | 合格率 | 倍率 |

|---|---|---|

| 総合職 | 約13% | 約7.9倍 |

| 一般職 | 約44% | 約2.3倍 |

| 法務省専門職員(人間科学) | 約33% | 約3.0倍 |

| 専門職(国税専門官) | 約39% | 約2.5倍 |

【国家公務員・高卒】

| 区分 | 合格率 | 倍率 |

|---|---|---|

| 一般職 | 約37% | 約2.7倍 |

| 専門職(税務職員) | 約42% | 約2.4倍 |

| 専門職(入国警備官) | 約23% | 約4.3倍 |

| 専門職(刑務官) | 約40% | 約2.5倍 |

国家公務員の倍率は、大卒と高卒でそれぞれ上記のとおりです。大卒の総合職の倍率が最も高くなっている一方で、他の区分の倍率は大卒と高卒で大きな差はありません。

もっとも、大卒試験と高卒試験では、受験生の学力や試験問題の難易度が異なり、基本的には大卒試験の方が試験難易度は高いでしょう。

【地方公務員・大卒】

| 区分 | 合格率 | 倍率 |

|---|---|---|

| 1類A採用試験(院卒程度) | 約46% | 約2.2倍 |

| 1類B採用試験(大卒程度)一般方式 | 約63% | 約1.6倍 |

| 1類B採用試験(大卒程度)新方式 | 約59% | 約1.7倍 |

| 就職氷河期世代採用試験(1類B) | 約5% | 約18.3倍 |

【地方公務員・高卒】

| 区分 | 合格率 | 倍率 |

|---|---|---|

| 3類採用試験(高卒程度) | 約32% | 約3.1倍 |

| 就職氷河期世代採用試験(3類) | 約6% | 約14.6倍 |

上記は、令和6年の東京都職員採用試験の合格率と倍率を表しています。東京都職員を含む地方公務員の難易度を考えるうえで注意したいのは、倍率の高さと試験難易度は必ずしも比例しないという点です。

倍率だけで見ると、高卒の方が高いものの、受験生のレベルや試験問題を考慮すると基本的には大卒区分の試験の方が難易度の方は高い傾向にあります。

試験内容

| 1次試験 | 2次試験 | |

|---|---|---|

| 大卒 | ・教養(基礎能力)試験 ・専門試験 ・論文試験(教養・専門) | ・個別面接 ・集団面接 ・集団討論(グループディスカッション) |

| 高卒 | ・教養(基礎能力)試験 ・作文 | ・個別面接 |

試験内容も、大卒と高卒で異なるのが一般的です。たとえば、1次試験の「専門試験」は大卒でしか実施されません。(技術職をのぞく)また、高卒では「論文試験」が「作文」という名称で出題され、問題が易化する傾向にあります。

集団面接や集団討論も、大卒区分の試験でのみ実施されるケースが多いでしょう。

なお、試験の内容は自治体によっても違いがあります。

給与

| 大卒 | 高卒 | |

|---|---|---|

| 1年未満 | 210,492円 | 183,769円 |

| 3年以上5年未満 | 233,218円 | 206,306円 |

| 7年以上10年未満 | 268,240円 | 241,294円 |

| 15年以上20年未満 | 351,907円 | 304,014円 |

| 25年以上30年未満 | 406,003円 | 373,300円 |

| 35年以上 | 446,437円 | 408,039円 |

上記の表は、国家公務員全体の平均給与を表しています。表において、平均給与はどの年代でも大卒の方が高いことがわかるでしょう。

経験年数ごとの平均給与を見ると、「大卒区分の1年目」と「高卒区分の5年目」の給与が近く19万円ほどです。浪人や留年せずにそれぞれ高校・大学卒業後すぐに就職したと考えると、高卒5年目と大卒1年目は同じ年齢に当たるので、年齢で比較した場合は、必ずしも大卒の給与が高くなるとは限りません。大卒23歳と高卒23歳を比較すると、高卒23歳の給与が高くなるケースもあります。

高卒で公務員を目指すメリット

この章では、高卒で公務員を目指すメリットについて解説します。高卒で公務員を目指すメリットは、主に以下の3つです。

大卒程度の試験よりも難易度が低め

1つ目のメリットは、大卒区分の試験よりも難易度が低めなことです。公務員試験では、基本的に高卒試験の方が筆記試験の科目が少なく、試験範囲も狭いです。問題の難易度も、基本的に高卒程度の試験の方が低く設定されているため、試験対策の負担を軽減できるでしょう。

ただし、受験職種によっては、高卒程度が大卒程度を超える高倍率となる場合もあるため、油断は禁物です。

進学のための費用がかからない

2つ目のメリットは、進学のための費用がかからないことです。たとえば、高校就職後すぐ公務員になった場合、大学進学に必要な数百万円の進学費用が発生しません。さらに、働いている4年間分、給与が支給される点もポイントです。

公務員では、昇給に学歴が影響しないケースも多いため、高卒で公務員になるのは経済面で大きなメリットがあるといえるでしょう。

大卒者よりも早く経験を積める

3つ目のメリットは、大卒者よりも早く経験を積めることです。たとえば、同じ年齢の大卒者が新規採用職員として入庁する場合、高卒者は既に5年目のベテラン職員となっています。

4年間あれば、複数の部署を経験している可能性も高いでしょう。大卒職員と高卒職員では公務員としての経験に大きな差が生じるといえます。

高卒で公務員を目指すデメリット

高卒で公務員を目指すことには、デメリットもあります。主なデメリットは以下の2つです。

大卒者に比べキャリアアップが難しい

1つ目のデメリットは、大卒者に比べキャリアアップが難しくなることです。採用先によっては、大卒者が優先的に幹部職員となったり、大卒者の方が昇給・昇任速度が速かったりするケースがあります。

とくに地方公務員だと、自治体の組織風土によって昇給・昇任のしやすさが大きく異なります。職員の知人がいる場合は、それとなく質問してみたり、場合によっては予備校の情報を活用したりして事前に確認しておきましょう。

初任給が比較的低い

2つ目のデメリットは、初任給が大卒区分と比べて低いことです。国家公務員・地方公務員ともに、高卒の初任給は大卒の初任給と比較して数万円程度低くなります。

年齢で比較すると学歴による大きな差はないとはいえ、4年分の経験の差があるにもかかわらず、5年目で大卒1年目と給与が同等になることに、違和感を覚える人もいるかもしれません。

高卒で公務員を目指すためのコツ

この章では、高卒で公務員を目指すためのコツを解説します。以下の点に気をつけるのが、高卒で公務員に合格するためのポイントです。

情報収集をしっかりとする

まずは、情報収集をしっかりと行いましょう。公務員のさまざまな職種や、公務員試験の概要について把握することは、公務員を目指すための必須ポイントです。

公務員試験(国家公務員)合格には、約1年以上かけて対策する必要があるといわれています。計画的に準備するためにも、事前の情報収集は欠かせません。

教養(基礎能力)試験を重点的に対策する

筆記試験では、教養(基礎能力)試験を重点的に対策しましょう。とくに高卒程度の公務員試験では、教養(基礎能力)試験の比重が大きいです。

習得には反復演習が必要なため、なるべく早期から対策をはじめましょう。出題数の多い「数的処理」「文章理解」を中心に対策しつつ、一般知識の得意科目へ広げていく方法がおすすめです。

人物(面接)試験の対策もしっかりと行う

人物(面接)試験の対策もしっかりと行うことが必要です。最近の公務員試験では、高卒大卒問わず、人物試験が重視されています。

とくに地方公務員試験では、筆記試験より人物試験の配点が高いことも珍しくありません。「自己PR」や「志望動機」などの基本項目はもちろん、想定外の質問に対しても回答できるよう、繰り返し練習する必要があります。

Web通信講座を利用し効率よく学習する

公務員試験の学習には、Web通信講座の利用がおすすめです。Web通信講座では、自宅や外出先など、場所を選ばずに勉強できます。さらに、講義動画を繰り返し視聴することで、知識の定着を効率的に行えるのもポイントです。

クレアールの公務新試験通信講座では、筆記試験だけでなく、面接指導も含めたオールインワンのサポートを行っています。通信講座ならではの学習効率の高さと、通信講座の欠点を補う「面倒見の良いサポート」で、毎年多くの最終合格者を輩出しています。

高卒で公務員を目指すことに関するよくある質問

公務員試験は高卒でも十分に合格できる!

高卒でも公務員になれる可能性は十分にあります。公務員試験は「大卒程度」と「高卒程度」で難易度が分かれていますが、年齢制限をクリアできていれば学歴関係なくどちらも受験が可能です。

公務員試験にかかる期間は約半年~1年間といわれています。合格するためには、情報収集からはじめ、筆記試験、人物試験の対策をしっかりと行いましょう。

公務員受験に向けての勉強方法に不安がある方は、クレアールの通信講座を受けるのがおすすめです。クレアールでは、通信講座ならでは効率性と学習効果の高さを実現しております。「面倒見の良い」サポートで、毎年数多くの方々から最終合格のご報告をいただいています。