こんにちは、講師・司法書士・行政書士の米谷です。

今年も7月7日の司法書士試験当日には、解答速報作成のお手伝いをしましたが、ここ数年、問題を解いていて感じることは、「民法は、ほとんどが条文からの出題だな」ということです

(実際、六法さえ準備していれば、民法の解答速報は作成できます)。

令和2年度から、改正民法の出題になっていますが、そのときから、この傾向が続いていると思います。

問題作成者にとって、「条文に書かれていること」を根拠として、「間違いのない出題をしたい」という意思の表れのようにも感じます。

よって、私たちの民法の試験対策においても、「条文をベースにする勉強方法」が有効であるように思っています。

条文を中心とした学習法について

例として、令和6年度司法書士試験の第5問(条件)において、提案する具体的な勉強方法は、次のようなものとなります。

① 択一六法で、民法の「条件及び期限」の条文、127条~137条を「まとめて」読む

(条文の地の文がわかりづらかったら、超訳も併せて確認する)。

② テキストの「条件及び期限」の範囲を読み、ポイントを確認する。

③ テキストのポイントを踏まえ、択一六法で127条~137条を再度読む。

④ 該当項目(条件及び期限)の過去問をCROSS STUDYで解く。

⑤ 過去問の解答を踏まえ、該当条文を択一六法で再度読む。

①~⑤の繰り返しが、条文を中心とした民法の学習となります。

特に初学者の方は、「こんなに沢山の条文があっては、どの条文が重要なのか判断できない…」と感じるとかもしれませんが、テキストの本文で引用されている条文は「重要条文」です。

それを意識してしっかり読み、それと併せて同じ機会に、その分野に関連する条文を「まとめて」読むことで、その分野の立法趣旨や制度に対する、理解と記憶が深まるように思います。

これから、上記で取り上げた第5問、そして主として条文からの出題となっている令和6年度司法書士試験で出題された民法の他の問題についても、実際の出題と解答を解説していきます。

令和6年度司法書士試験 択一式問題(午前の部・民法)

第5問 条件

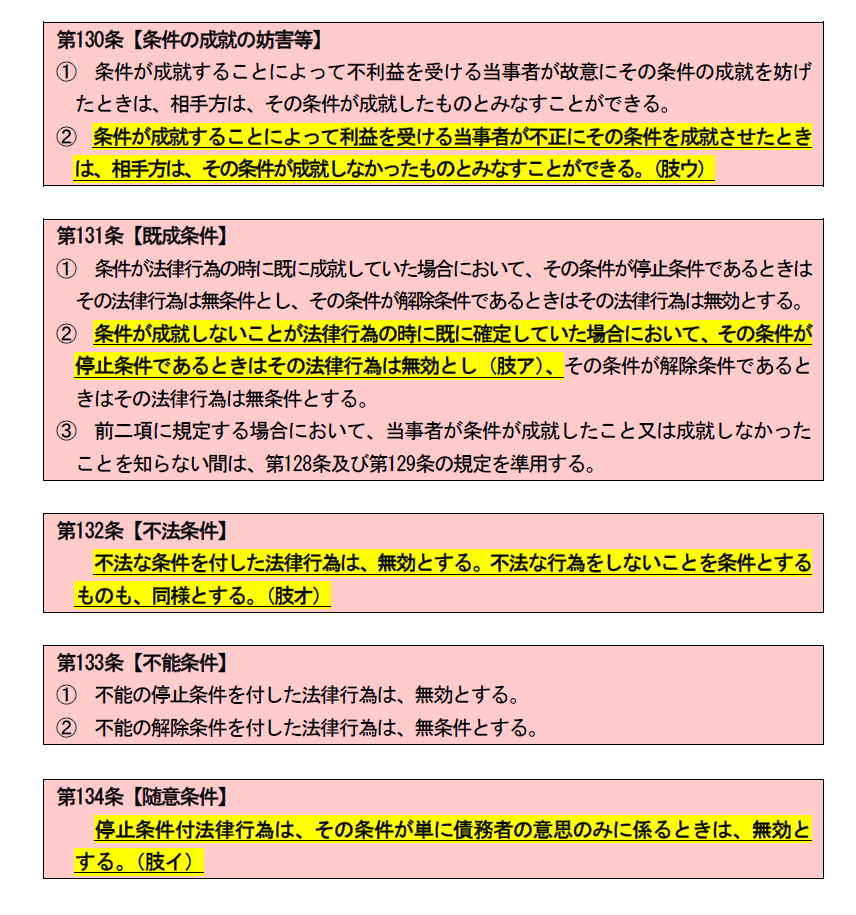

条件に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から 5までのうち、どれか。

ア 停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無条件となる。

イ 単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。

ウ 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

エ 認知には、条件を付すことができる。

オ 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無条件となる。

1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

【解答】

ア ✖ 民131条2項前段

イ 〇 民134条

ウ 〇 民130条2項

エ ✖ 身分行為に条件を付すことはできない(基本)。

オ ✖ 民132条後段

第7問 占有

次の対話は、占有に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

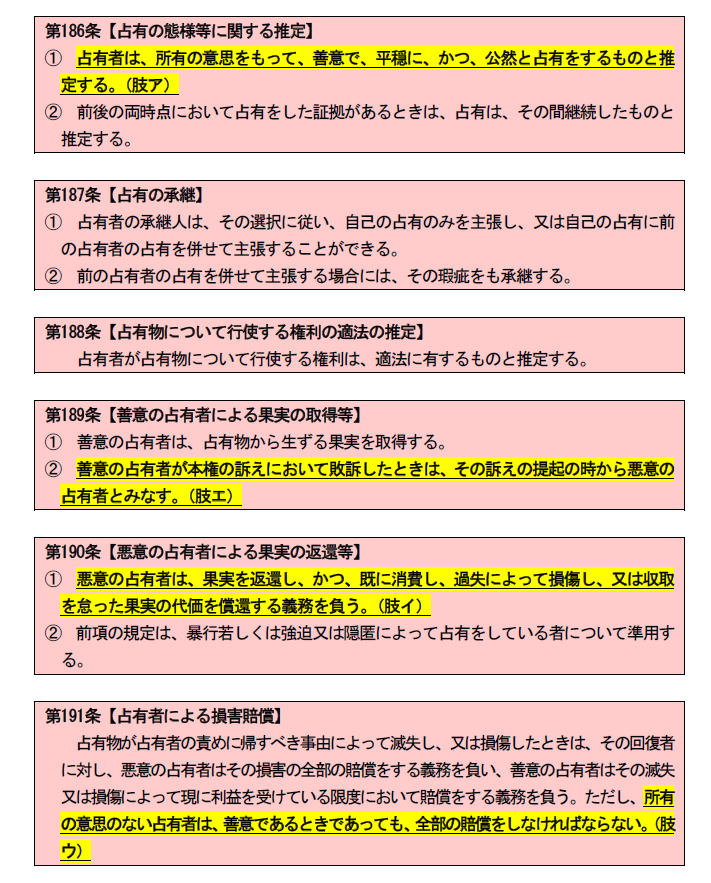

教授:今日は、占有者の善意・悪意について考えてみましょう。占有者については、 占有の態様等に関して、どのような推定がされますか。

学生:ア 占有者は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されますが、占有者が善意であることは推定されません。

教授: 占有物から生ずる果実の収取について考えてみましょう。悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。

学生:イ 収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません。

教授: 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときにおける占有者の損害賠償の範囲について考えてみましょう。所有の意思のない善意の占有者は、どの範囲で賠償する義務を負いますか。

学生:ウ 損害の全部の賠償をする義務を負います。

教授: 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。

学生:エ 占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます。

教授: 相続が発生した場合の取得時効についても考えてみましょう。相続人である占有者は、その選択に従い、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することもできます。では、占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合において、その相続人が被相続人の占有を併せて主張するときは、取得時効の要件としての占有者の善意・悪意は、どのように判定されますか。

学生:オ 被相続人の占有を併せて主張する場合には、相続人が占有を始めた時に悪意 であっても、善意と判定されます。

1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ

(コメント)

対策としては、(少しボリュームありますが)「占有権」の条文、180条~205条を「まとめて」学習します。

【解答】

ア ✖ 民186条1項

イ ✖ 民190条1項

ウ 〇 民191条ただし書

エ ✖ 民189条2項

オ 〇 最初の占有者についての占有開始の時点で判定する(基本判例)

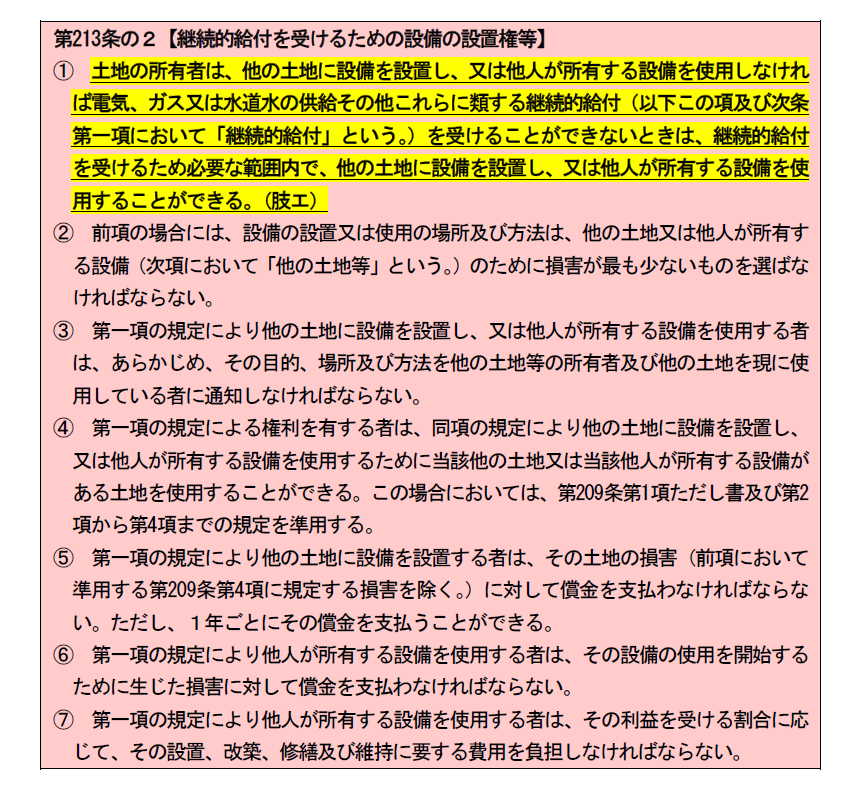

第8問 相隣関係

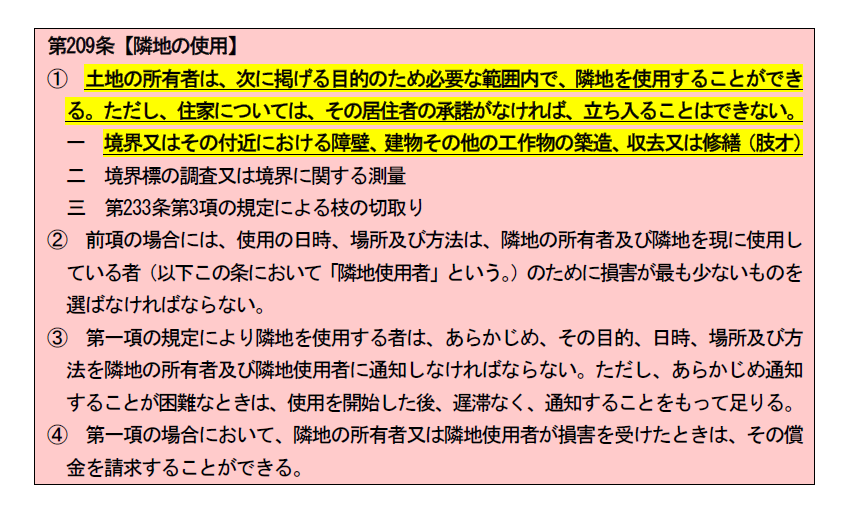

相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、別段の慣習の有無を考慮する必要はない。

ア 堀の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、当該土地の所有者の承諾を得なければ、当該堀の幅員を変更してはならない。

イ 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるに当たり、低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することはできない。

ウ 水流地の所有者は、他人が所有する対岸の土地に付着させて堰を設けたときは、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

エ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができない場合であっても、当該他の土地の所有者の承諾を得なければ、当該設備を設置することはできない。

オ 土地の所有者が境界付近における障壁の修繕をするために隣地を使用する必要がある場合であっても、隣地上の住家については、その居住者の承諾を得なければ、立ち入ることはできない。

1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ

(コメント)

対策としては、「相隣関係」の条文、209条~238条をまとめて学習します。ボリュームがあり、おそらく出題可能性の低いマイナーな条文も含まれます(※219条~222条、234条~238条は、司法書士試験受験対策上重要度が高くないものとして択一六法上では省略されています)が、近年は、そのような条文からも出題されていますので、できれば他の六法やインターネットでの条文検索サービス等も併用して、一度は全体に目を通しておくことをお勧めします。

【解答】

ア 〇 民219条1項 ※択一六法に記載なし

イ ✖ 民221条1項 ※択一六法に記載なし

ウ 〇 民222条1項 ※択一六法に記載なし

エ ✖ 民213条の2第1項

オ 〇 民209条1項ただし書、同条1項3号

→本問は、択一六法に記載のあるエとオの知識のみから正答を導くことができました。

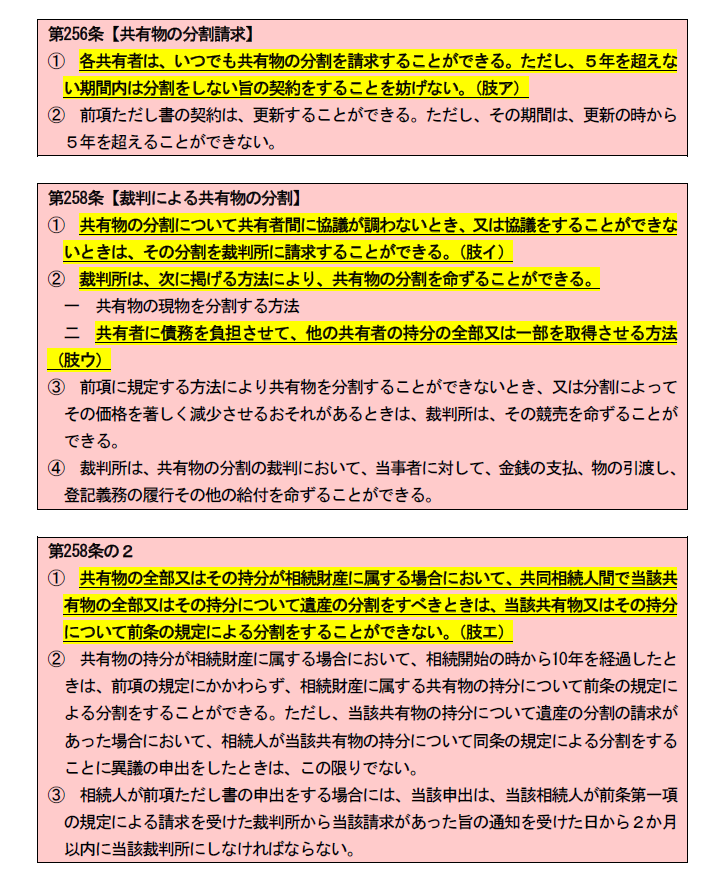

第9問 共有物の分割

共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、 後記1から5までのうち、どれか。

ア 共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。

イ 共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。

ウ 裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。

エ 甲土地を所有していたAが死亡し、B及びCがAを相続した場合において、甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、B又はCは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる。

オ A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる。

1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

(コメント)

対策としては、「共有」の条文、249条~264条をまとめて学習します。

【解答】

ア 〇 民256条1項ただし書

イ 〇 民258条1項

ウ ✖ 民258条2項2号

エ ✖ 民258条の2第1項

オ 〇 民260条1項

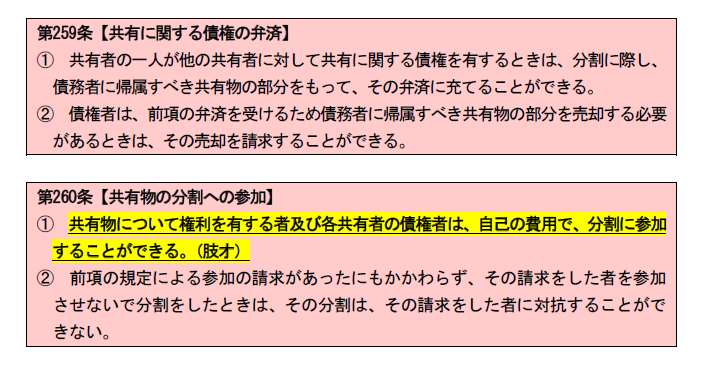

第10問 地役権

地役権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア A所有の甲土地にB所有の乙土地のための地役権が設定され、その後、BがCに乙土地を売却し、その旨の登記がされた場合には、Cは、Aに対し、甲土地の地役権を主張することができる。

イ A所有の甲土地にB所有の乙土地のための通行地役権が設定され、その後、AがCに甲土地を売却した場合において、その売却の時に、甲土地がBによって継続的に使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、Cがそのことを認識することが可能であったとしても、Cが通行地役権が設定されていることを知らなかったときは、Bは、地役権の設定の登記がなければ、Cに対し、甲土地の通行地役権を主張することができない。

ウ A所有の甲土地に、B、C及びDが共有する乙土地のための地役権が設定されている場合には、Bは、乙土地の自己の持分につき、当該地役権を消滅させることができない。

エ A所有の甲土地にB所有の乙土地上の丙建物からの眺望を確保するための地役権が設定されている場合において、Bが乙土地のうち丙建物が存しない部分をCに譲渡したときは、当該地役権は、Cが取得した土地のためにも存続する。

オ Aが、B所有の甲土地の地中に通された送水管を使用して、外形上認識し得ない形でA所有の乙土地への引水を継続して行っていた場合には、Aは、乙土地のための甲土地の引水地役権を時効によって取得することができない。

1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

(コメント)

対策としては、「地役権」の条文、280条~294条をまとめて学習します。

【解答】

ア 〇 民281条1項本文

イ ✖ 判例の知識を要します

ウ 〇 民282条1項

エ ✖ 民282条2項ただし書

オ 〇 民283条

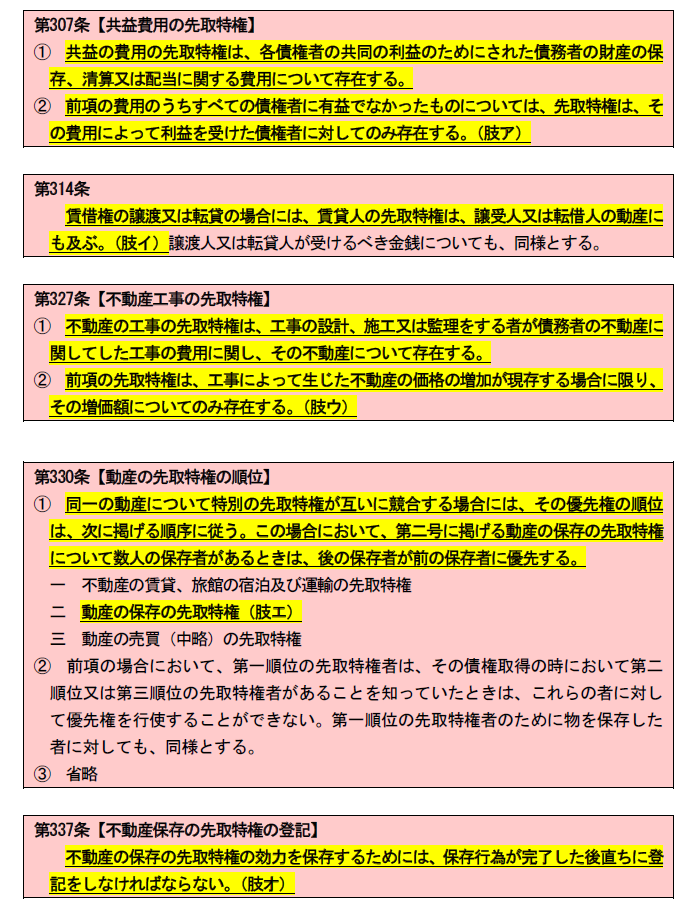

第12問 先取特権

先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

イ 建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない。

ウ 不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

エ 同一の動産について動産の保存の先取特権が互いに競合する場合には、前の保存者が後の保存者に優先する。

オ 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。

1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

(コメント)

「先取特権」の条文は、303条~341条とボリュームが相当ありますが、出題頻度の低そうなマイナーなものも含めて、条文そのものを何回も読むことが、最も効果的のように思います。

【解答】

ア 〇 民307条2項

イ ✖ 民314条前段

ウ 〇 民327条2項

エ ✖ 民330条1項柱書後段

オ ✖ 民337条

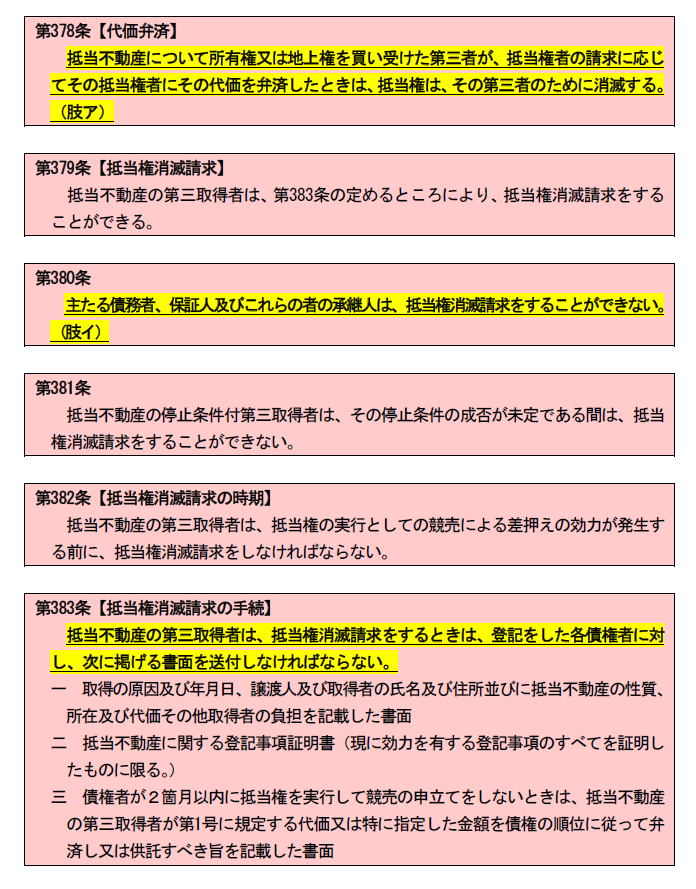

第14問 抵当不動産の第三取得者

抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。

ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。

オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。

1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ

(コメント)

抵当権、根抵当権については、不動産登記法との関連もあって、民法の条文をベースとした学習だけでは足りませんが、やはり条文に書かれていることをしっかり押さえることが出発点となります。

【解答】

ア 〇 民378条

イ 〇 民380条

ウ 〇 民383条、385条

エ ✖ 民390条

オ ✖ 民391条

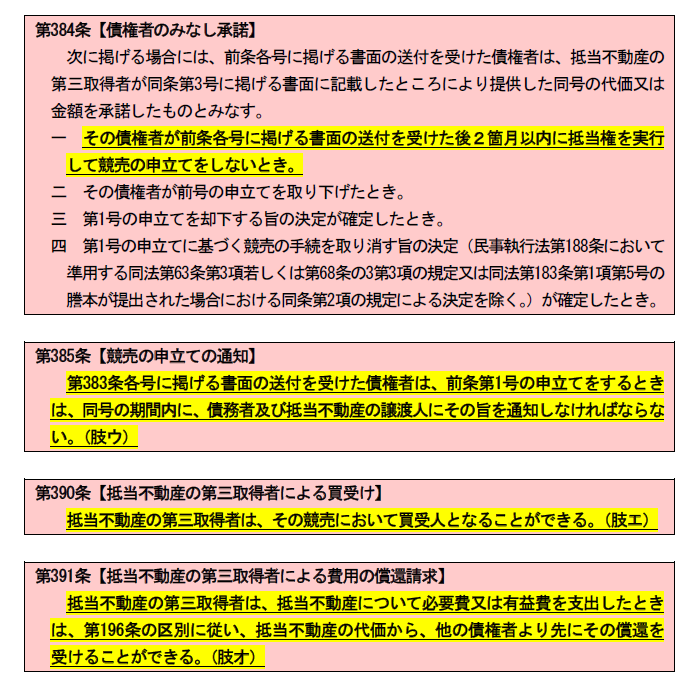

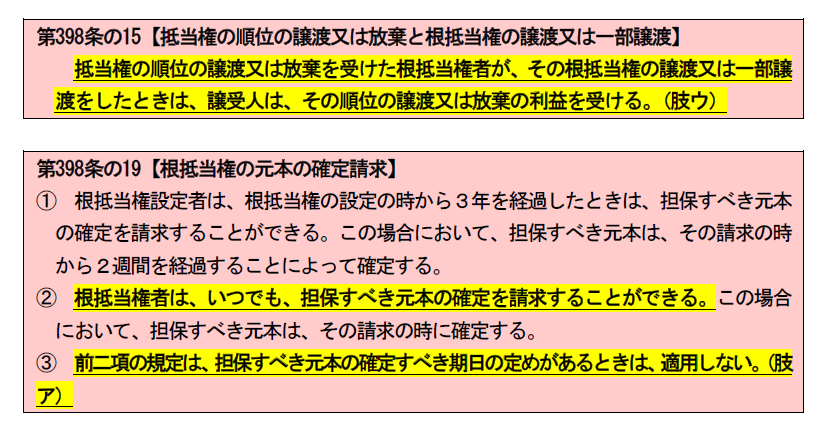

第15問 根抵当権

元本確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。

ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。

イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。

ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。

エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。

オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。

1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

(コメント)

本問の元本確定前根抵当権についても、民法の条文をベースに、というよりも、不動産登記法の学習との関連の中で習熟していく、ということが多いと思いますが、根拠はあくまで条文にあります。

【解答】

ア ✖ 民398条の19第2項前段、第3項

イ 〇 民398条の6第1項、第3項

ウ 〇 民398条の15

エ ✖ 民398条の14第2項

オ ✖ 民398条の12第2項前段

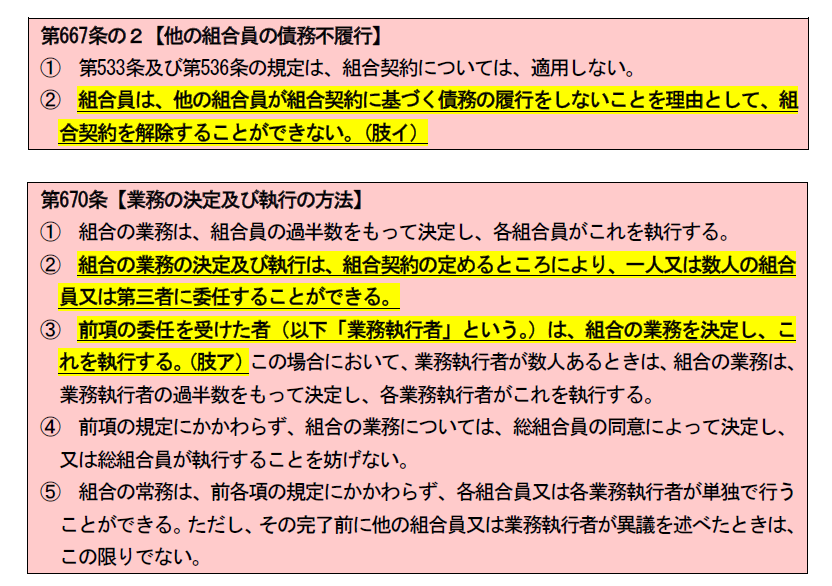

第19問 組合

民法上の組合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、 後記1から5までのうち、どれか。

ア 組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。

イ 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

ウ 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。

エ 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

オ 組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を負う。

1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ

(コメント)

「組合」はマイナーで出題例も少ないですが、こういう問題も、条文からしか出題されませんので、機会を捉えて、第667条~第688条をまとめて一読していれば(そして、会社法の持分会社の社員との比較などで何となく記憶に残っていればですが)、正解することが可能です。

【解答】

ア ✖ 民670条3項前段

イ 〇 民667条の2第2項

ウ 〇 民677条

エ 〇 民680の2第1項前段

オ ✖ 民677条の2第2項

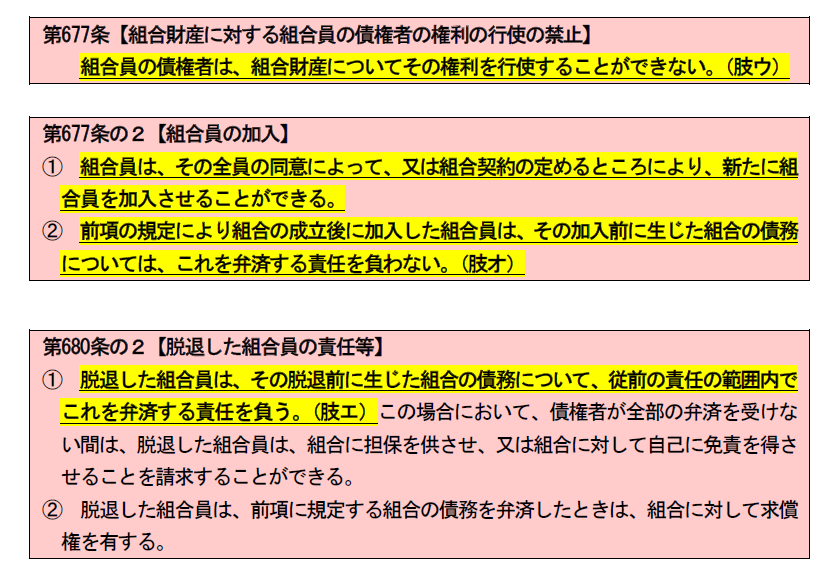

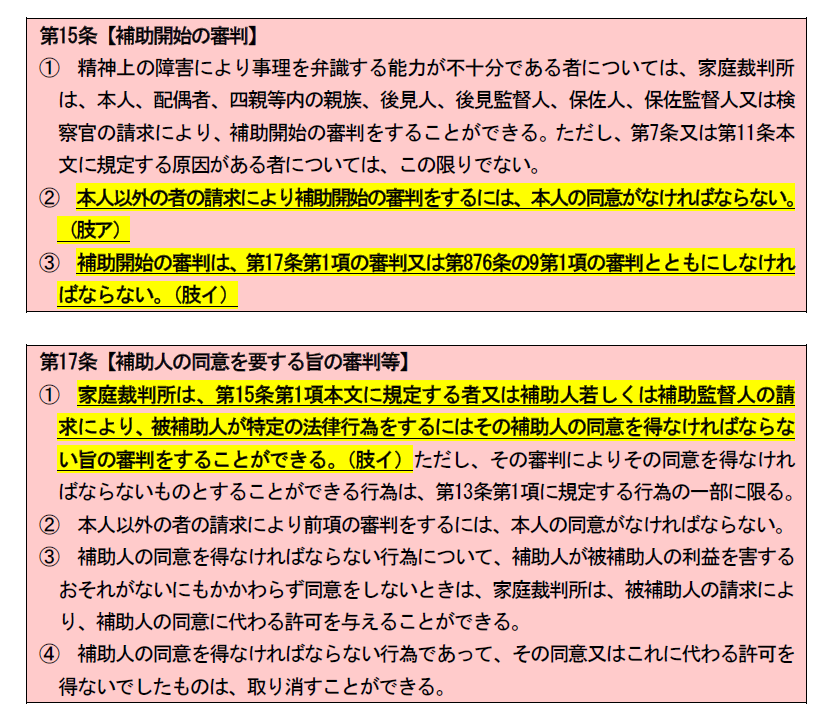

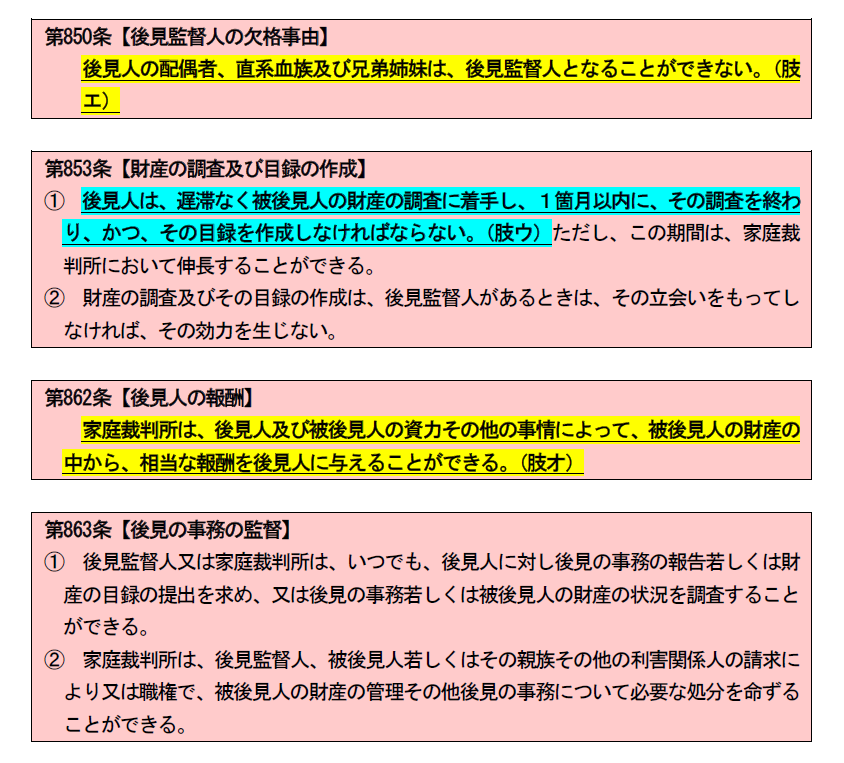

第20問 補助

補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。

ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。

エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。

オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。

1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

(コメント)

「後見、保佐、補助」については、第7条~第19条、第838条~第876条の10に規定されています。ボリュームがあり、また、相当細かいところまで出題されますので、それぞれの制度の比較を含めて、しっかり、条文とテキストの往復を繰り返すことが大切です。

【解答】

ア 〇 民15条2項(これは基本中の基本です)

イ 〇 民15条3項(これも基本中の基本です)

ウ ✖ 後見人の「財産の調査及び目録の作成」の規定(民853条1項本文)は補助人には準用していません(民876条の10第1項参照)。これは細かい知識で、ほとんどの人は判断を避けるべき肢と思います。

エ 〇 後見監督人の欠格事由(民850条)を民876条の8第2項が準用しています。後見監督人と同じだろうな、ということで判断はできる肢だと思います。

オ ✖ これは条文からというより、「家庭裁判所は、当事者が合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない」なんてありえません。なお、条文でいうと、民862条を民876条の10第1項により準用しています。

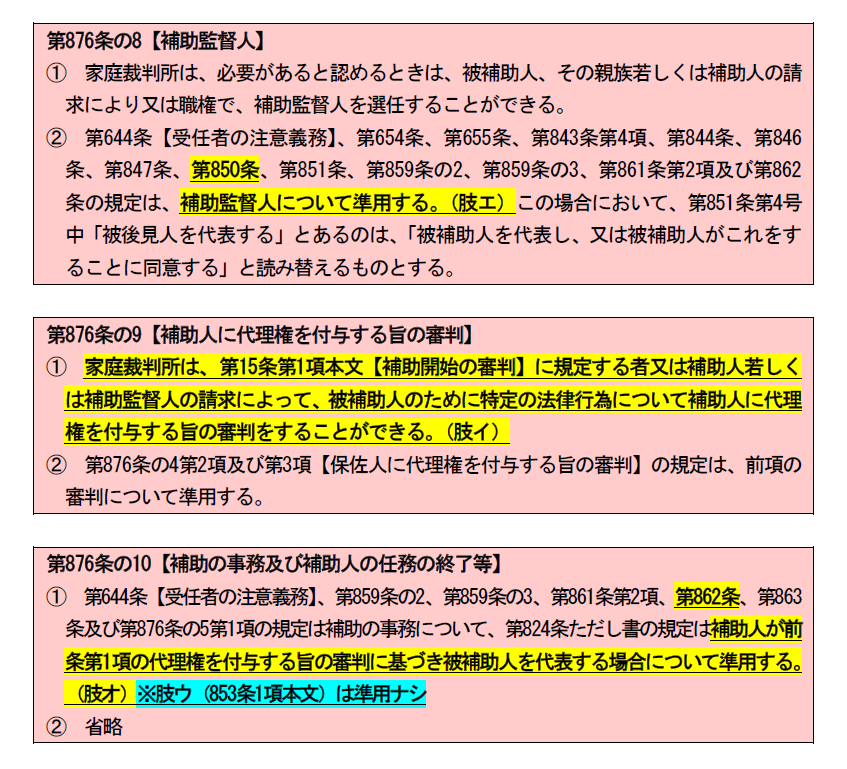

第21問 扶養

扶養に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。

イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。

ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。

エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。

オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。

1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ

(コメント)

「扶養」については、第877条~第881条に規定されています。これは学習の機会に、まとめて、条文をよく読むことが大切だと思います。

【解答】

ア 〇 民879条そのものではないですが、その趣旨から、扶養義務者間の求償についても、家庭裁判所が分担額を審判で定めるのだろうな、と推測できます。

イ 〇 民880条

ウ ✖ 民877条2項

エ ✖ これも条文で規定されているわけではありませんが、そのような条文は見たことがないし、そのような規定は現実的ではない、と推測できます。

オ ✖ 民881条。処分できないということは、放棄もできないと考えてよいと思います。

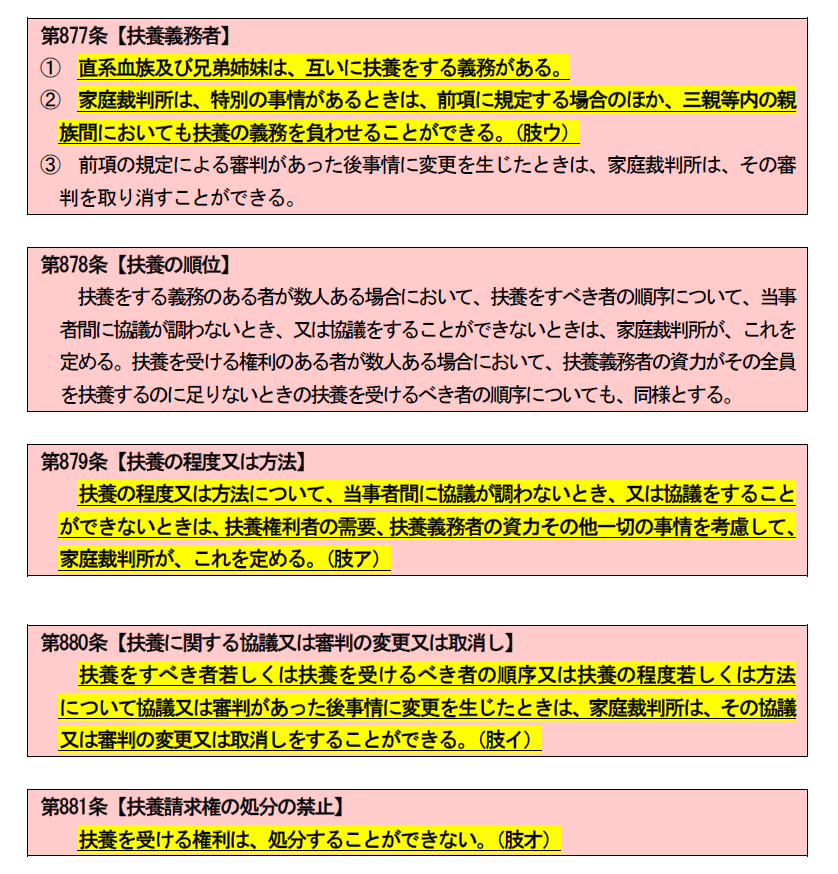

第23問 特別の寄与

特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をし たことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、D は、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

(コメント)

「特別の寄与」についての第1050条も、まず条文をよく読んで、それにテキストの記述や問題演習で、

知識の肉づけと記憶の補強をすれば完璧だと思います。

【解答】

ア ✖ Bは相続人であり、相続人に特別の寄与の制度は適用されません。(民1050条1項)

イ 〇 Dは親族であるが、相続人ではなく、「無償で療養看護を提供」しています。よって、特別寄与料の支払を請求することができます。(民1050条1項)

ウ ✖ Cは、「無償で療養看護その他の労務の提供」をしたわけではありません。よって、特別寄与料の支払を請求することはできません。(民1050条1項)

エ 〇 民1050条2項本文

オ 〇 民1050条4項

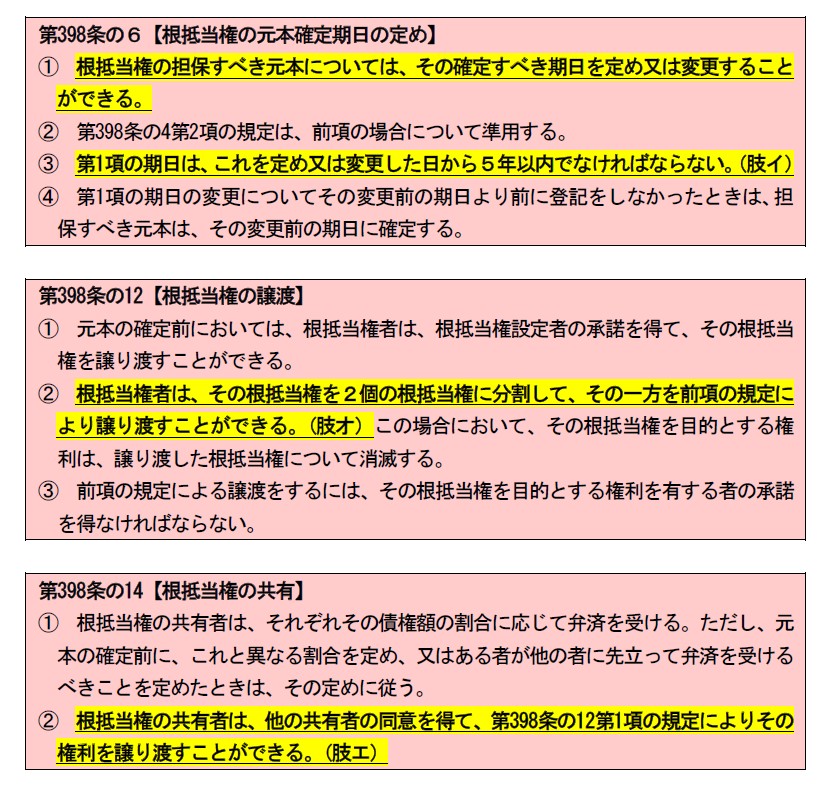

最後に

如何でしたでしょうか?

問題作成者は、問題文の作成においても、自ら作文はせずに、条文の文章をそのまま使用することが多いです。その方が、間違いが起こりにくいからです。

だから、「まずテキストの文章を読んで、条文で確認する」というよりも、「条文を読むためツール(理解の助けや記憶の補強等)として、テキストを利用する」という学習姿勢の方が、実力がつくのではないか、と思っています。

民法の全ての学習項目に当て嵌まるわけではないかもしれませんが、一度試してみてください。

BACK NUMBER