みなさんこんにちは。

2025年度(令和7年)社労士試験に向けた試験勉強が、いよいよスタートしましたね!

今回は初めて社労士試験に挑む皆様に、ちょっとしたガイドをご用意しました。

是非最後までご覧ください!

社労士の合格に必要なこと

そもそも、社労士試験に合格するために必要な能力は何でしょうか?

ここで考えて頂きたいのは、試験の出題者はどういう能力を持った人を社労士にしたいかということです。

様々な考えがあるかと思いますが、スタッフは社労士の仕事で必要な法律及び、その法律で運用されている制度を正しく理解し、実務で使用できる能力を持った人だと考えます。

つまり、試験で出題される法律や制度の仕組みを本質的に理解し、それを自分で使いこなせる能力があれば、合格できるということです。

正しく理解するとは?

ここで少し「正しく理解すること」を掘り下げてみます。

話はそれますが、今から20年前にゆとり教育が社会の話題になったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。

その中で、算数の授業で円周率を3として勉強させるといったうわさが広まり世間が大騒ぎになりました。(もちろんこれはデマで、実際は3.14として教えるけど計算が面倒なら3にするという話が尾ひれがついて広まっただけです。)

そんな中、東京大学でこんな入試問題が出されました。

「円周率が3.05より大きいことを証明せよ」(2003年 東大)

出された当時、マスコミで大きな話題になったみたいです。

この問題で大事なのは、円周率の大きさ以前に円周率って何?ということが正しく理解できているかということです。これが分からないとこの問題は解けません。

社労士試験の勉強もこれと同じで、自分が今勉強していることを人に説明できるレベルまで達していることが重要になってきます。

社労士試験の勉強内容を正しく理解する

社労士試験の勉強では、色んな法律の内容を覚え、その中で運用されている制度や用語を抑えていきます。

合格に必要なのは、この内容を正しく理解することです。

例えば、労働基準法で使用者、労働者ってどういう定義だったでしょうか。

正解はこうです。

使用者 「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」

労働者 「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」

これを頭に入れたうえで、過去問を見てみましょう。

問「明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」

が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。」

答えは〇です。

労働基準法だと、使用者と労働者どちらの定義でも、「明確な契約関係」は関係ないですよね。

問題の答えを暗記してもいいんですが、「使用者」と「労働者」の定義をちゃんと理解していればすっと頭に入ります。

このように勉強していけば、闇雲に暗記する必要がなくなりストレスがなくなるだけでなく、最近流行りの事例問題にも対応できるようになります。

CROSS STUDYで正確な知識をGETせよ!

社労士試験に受かるためには、徹底的な過去問演習が不可欠です。

クレアールでは、問題演習システムCROSS STUDYをご用意しており、いつでもどこでも過去問演習を行うことが可能です。

CROSS STUDYを通じて皆様が成績を上げるよう、編集部でお勧めの使い方をご紹介します。

横断整理のススメ

社労士試験では、横断整理学習が不可欠です。横断整理とは科目を超えて、類似している項目についての知識を整理する勉強方法です。

例えば、労働基準法の平均賃金と雇用保険法の賃金日額、この2つを整理してみます。

正解はこうです。

☆平均賃金

これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

☆賃金日額

算定対象期間において雇用保険法14条の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額

式にすると、それぞれこんな感じです。

平均賃金=3か月間に支払われた賃金総額/3か月間の総日数

賃金日額=被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額/180

最低保証額は?

平均賃金・・・3か月間に支払われた賃金の総額/3か月間に労働した日数×60%

賃金日額・・・6か月間に支払われた賃金の総額/6か月間に労働した日数×70%

こういう感じで、両者の基礎的な所をまとめなおしてみました。

こうしてみると似てるように見えて仕組みが全然違うのが分かります。

CROSS STUDYでの実践演習

定義を復習したら、次は演習です。

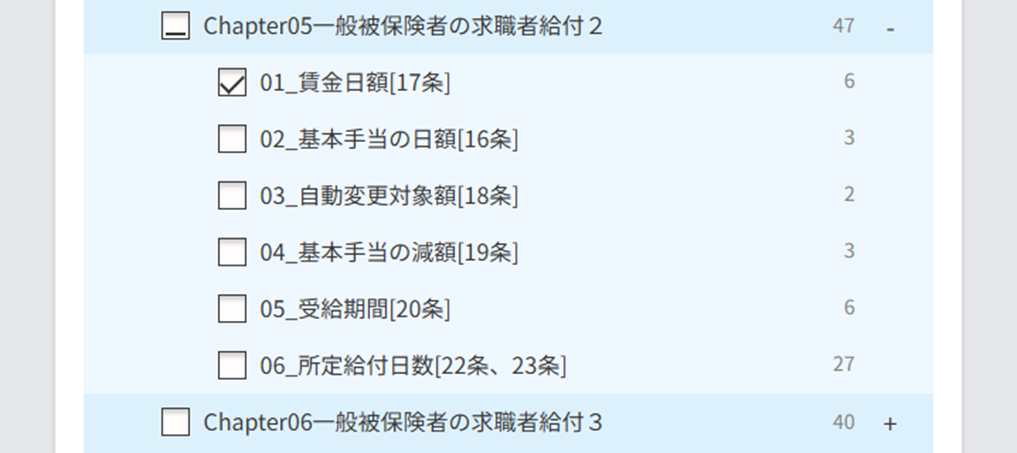

CROSS STUDYでは、特定のチェックボックスを入れた項目の問題のみ表示することもできます!

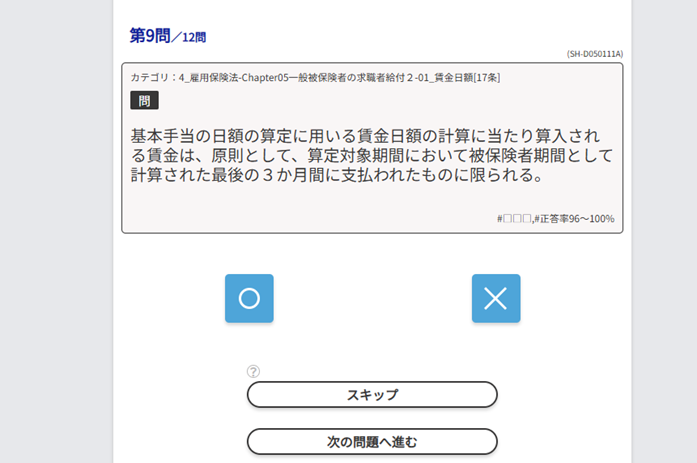

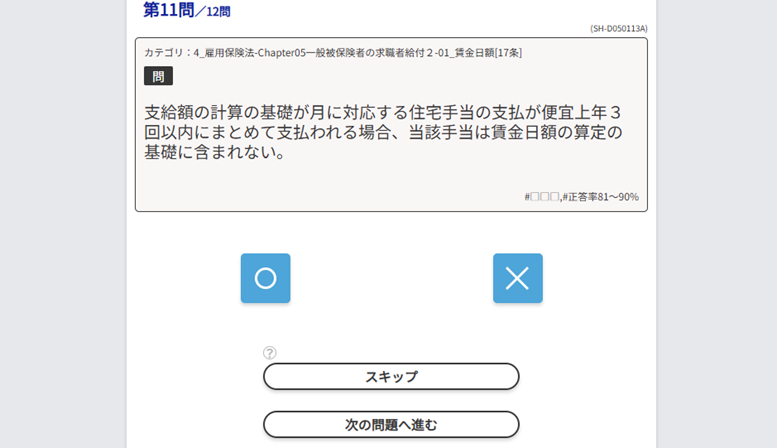

では、平均賃金と賃金日額の問題を解いてみます!

正解は分かりましたか?

それでは、答えの発表・・・

の前に、横断整理学習のポイントを2つ申し上げます。それは、

「①問題で問われている論点を正確に理解すること」

「②問題を解く際に必要な、論点の知識を整理すること」です。

例えばこの問題だと、「①問われているのは、雇用保険法で出てくる賃金日額について」「②賃金日額=被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額/180」です。

以上の2点を抑えると、答えは×だと分かります。最後の3か月~の部分が違いますよね。

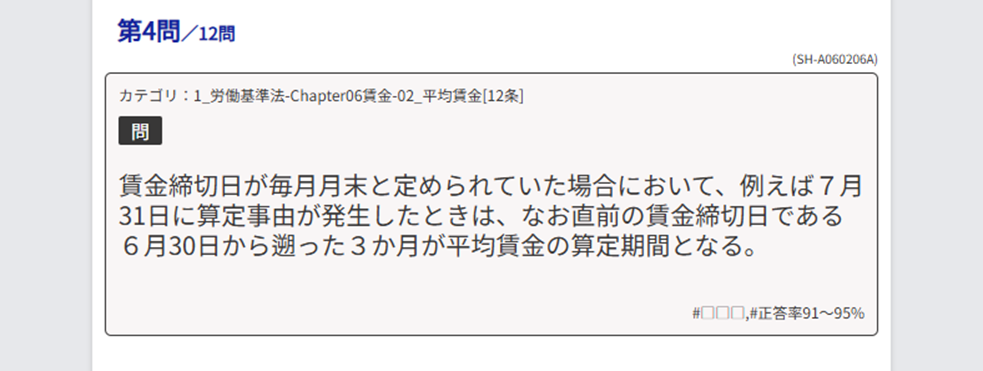

もう一問解いてみましょう!

同じ感じで、「①問われているのは、労働基準法で出てくる平均賃金について」「②平均賃金=3か月間に支払われた賃金総額/3か月間の総日数」

答えは〇です。

ちなみに、算定事由発生日において(この問題の場合は7/31)は、1日分の賃金がまだ確定できないと考えるとより理解しやすくなります。

(だから直前の締切日が基準になるんですよね)

応用問題の解き方

たまに、こんなの分かるか!という問題に出くわすこともあります。そういうときにも今お伝えしたポイントを使うと問題が解けることもあるんです。

この問題では、「①問われているのは、雇用保険法で出てくる賃金日額について」「②賃金日額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれない」の2点がポイントです。

(忘れていたら、テキストで復習しましょう!)

さて、この住宅手当は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」でしょうか?

ここで重要になるのが「便宜上年3回以内にまとめて支払われる」点です。

つまり、「実質的には毎月ごとに支払われるものとみなす」と読み替えられます。

よって、この問題は×です。

社労士試験では、単なる知識だけでなく、理解力や応用力が必要になることもあるんです。

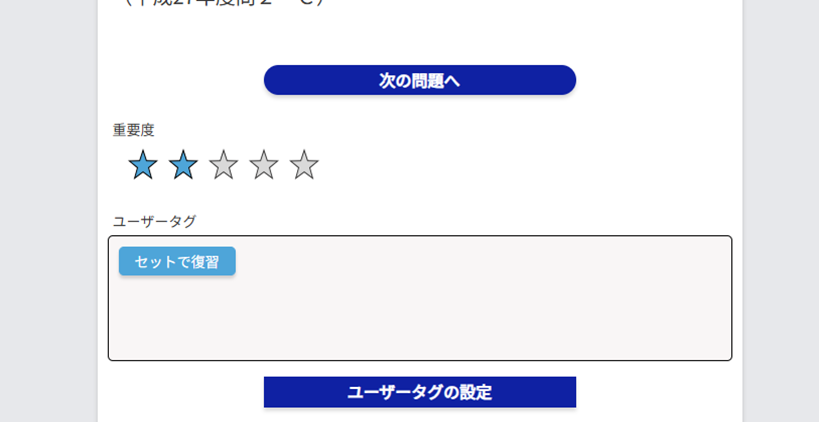

問題を解いて、組み合わせて復習したいところは、タグ付けをしましょう!

今回は、セットで復習タグを付けます!

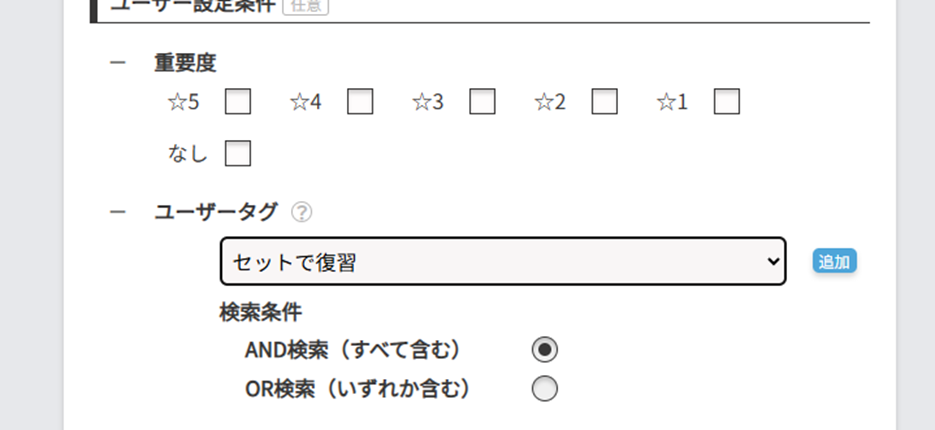

タグ付けした問題は、問題表示設定の「ユーザータグ」より呼び出すことができます!

最後に

皆様からの社労士試験の学習相談で多いのが、「問題を覚えてしまう」「作業になってしまう」といったものです。重箱の隅をつつくような点にこだわってしまう方もいらっしゃいます。

こういったお悩みの対策は、今回お伝えした横断整理学習法です。

是非ただ〇×を覚えるだけでなく、①問題で問われている論点、②〇×の根拠はどこか、×ならどう直せば正解かも意識しながら学習を進めてください!

皆様の日頃の学習が実を結ぶよう、陰ながら応援しております。

ではでは~