行政系公務員試験の仕事

公務員という仕事の中で最も多くの職員が携わる職種が行政職です(募集の際には「事務」「一般行政」といった名称が使われることもあります)。

国家公務員の場合は、特定の府省庁で業務に従事し、地方公務員の場合は、ジョブ・ローテーションにより3年〜5年程度で異動し、様々な部署で業務に従事します。募集についても地方公務員(都道府県・政令市・市役所)、国家公務員(一般職、専門職など)において幅広く行われているため、専門知識を活用して働きたい方や、警察官・消防官などを目指す方を除けば、この職種を受験することが一般的であるとお考えください。

国家公務員(総合職・一般職)

日本をリードする政策づくりに貢献!

総合職はいわゆる「キャリア組」であり、中央官庁の幹部候補として政策の企画・立案に携わり、早いスピードで昇進していきます。人事院によると「主として政策の企画立案等の高度の知識、技術又は経験を必要とする業務に従事する係員の採用試験」とされています。一般職は中央官庁や出先機関において、主として事務処理等の定型的な業務に従事する係員です。国家総合職と異なり、中央官庁のみならず、各エリアごとに出先機関でも採用される点が特徴です。自宅通勤圏内で勤務できる可能性が高い国家公務員試験だと言えます。

国税専門官

国税局や税務署に勤める税のスペシャリスト!

国税専門官は、国税局や税務署において、適正な課税を維持し、また租税収入を確保するため、税務のスペシャリストとして法律、経済、会計等の専門知識を駆使して業務を遂行します。「国税専門官」と総称されていますが、業務内容に応じて、「国税調査官」「国税徴収官」「国税査察官」に分類されます。国税専門官には、豊かな教養と高度な専門知識だけでなく、仕事の性質上強じんな精神力とバイタリティーが要求されているといえます。

財務専門官

財政・金融等のプロフェッショナル!

財務専門官は、財務省の総合出先機関である各財務局において第一線に立ち、地域のニーズを把握しながら、財政、金融、調査などのプロフェッショナルとして各部門で財務省および金融庁の施策の担い手として地域の特性にあった幅広い施策を実施すると共に、地域にとって必要な施策を国の政策に反映させます。機会があれば、財務省・金融庁に出向して国の政策の企画・立案に携わることもあります。

裁判所職員(総合職・一般職 : 事務官)

裁判所を支える縁の下の力持ち!

裁判所職員は、各裁判所の裁判部か司法行政部門に配置されます。裁判部は民事部と刑事部とに分かれており、裁判官が事件を審理裁判する際に、裁判所書記官・家庭裁判所調査官等と共に裁判を支える仕事をします。一方、司法行政部門では、事務局(総務課、人事課、資料課等)が設置され、裁判事務の合理的、効率的な運用を図るため、人や設備などの面で裁判部門を支援する職務を担当します。裁判所事務官から裁判所書記官になるためには、裁判所職員として一定期間勤務した後、裁判所職員総合研修所入所試験に合格し、同研修所で約1~2年の研修を受ける必要があります。

国立大学法人

公務員試験と併願できる行政法人!

事務系と技術系に分かれますが、事務系の場合、主に大学等の事務部に配属され、総務、企画渉外、人事、財務会計、学生支援、研究支援、国際交流、附属病院における医療事務等の業務に従事します。技術系には2つの職務があり、主に大学等の事務局又は学部等の事務部に配属され、教育・研究棟の建物・施設・設備の計画、設計、工事の発注、更に維持保全まで一貫して行う業務に従事します。主に学部の学科や大学院研究科の専攻又は附置研究所の研究部門等に配属され、各専門分野に応じた各種研究、実験、測定、分析、検査等の技術業務に従事します。

都道府県職員

地方自治体の将来を担う幹部候補!

地方公務員の中でも、現在最も大きな地域単位で行政を担当しているのが「都道府県」です。主な仕事としては、総合開発計画の策定、都市開発、土地整備事業、治山治水事業、道路・河川・その他公共建築物の建設・設備・管理、教育行政、社会福祉、警察行政、各種産業の振興、各種営業許可、各種試験・免許・検査など多岐に渡ります。また、市町村との連携、調整といった業務も重要な業務といえます。

事務職だけでなく、技術職(土木・建築・機械・電子電機情報など)、心理職、福祉職、資格免許職など、幅広い職種区分で職員採用試験を行っていることも特徴といえます。

政令市職員

先進的な地方自治体で地方政策をリードする!

同じく「市」といっても、横浜市やさいたま市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市といった大都市は「政令指定都市」とされています。政令都市に指定されると、一般の市の権能に加えて、都道府県が有する権能の8 割が移譲され、都道府県とほぼ同一の財政上の権限を得ることになります。仕事としては一般の市町村の仕事に加えて、児童福祉、生活保護、老人福祉、食品衛生、教育行政、都市計画、土地区画整理事業といった様々な事務が政令指定都市の業務となります。

市町村/特別区

最も住民に近い役所の職員!

住民にもっとも身近な存在で、基礎的な自治体が「市町村」です。都道府県に比べて住民生活の基礎に関する業務を取り扱っています。例えば、戸籍や住民登録、印鑑登録といった各種証明書、ゴミやし尿処理、上下水道、公民館・保育所・小中学校・図書館の設置・管理、消防行政などです。また、まちづくりに関連して、都市計画や道路・河川などの建設・管理も行っています。なお、東京の特別区は地方自治法上は、市町村のような普通地方公共団体とはされていませんが、事務としては一般の市町村とほぼ同様の仕事を担当しているといえます。

主な業務 ※特別区の場合

●基本構想・基本計画・実施計画の策定 ●財政計画の策定 ●条例などの立案 ●選挙の管理、区議会の運営 ●防災計画の策定 ●戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に関する事務 ●税金、国民健康保険、介護保険に関する事務 ●福祉事業の実施 ●区民まつりなどの企画・運営 ●商工業などの産業振興、消費者の権利擁護 ●地球温暖化防止対策事業の推進 ●放置自転車対策 ●小・中学校・幼稚園・保育園などの管理・運営 ●生涯学習の企画・運営 など

公務員試験の流れ

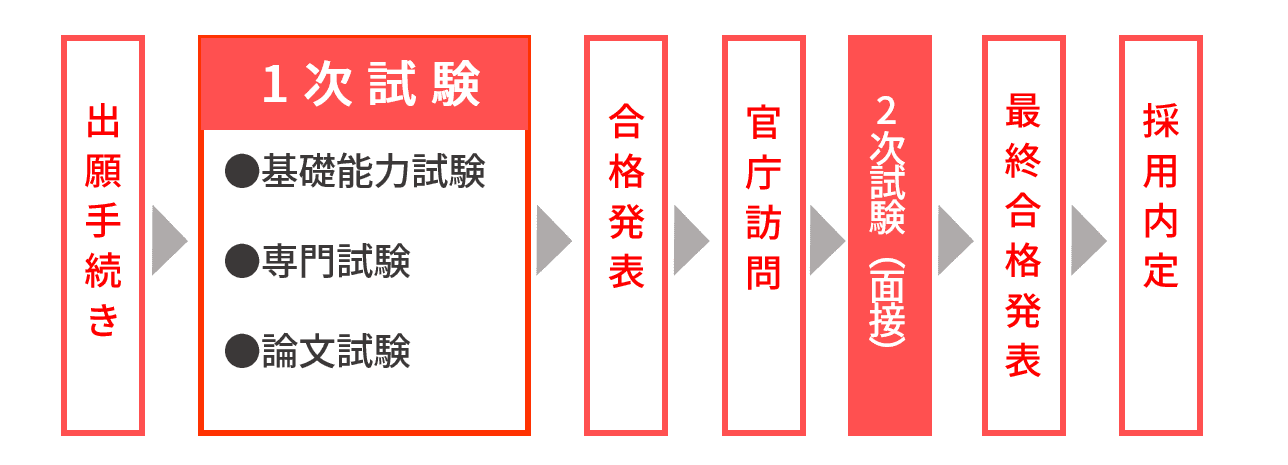

国会公務員(一般職)の場合

国家公務員一般職の場合、人事院が行う1次試験(筆記試験)と2次試験(面接)で合格することと併せて、希望する官庁での内定を取る必要があります。

1次試験合格者は希望の官公庁に予約をして面接解禁日以降に面接を受ける「官庁訪問」を行います。

官庁訪問で内定をもらうことと併せて人事院の2次試験に合格し、「最終合格者」となることが採用の条件となります。

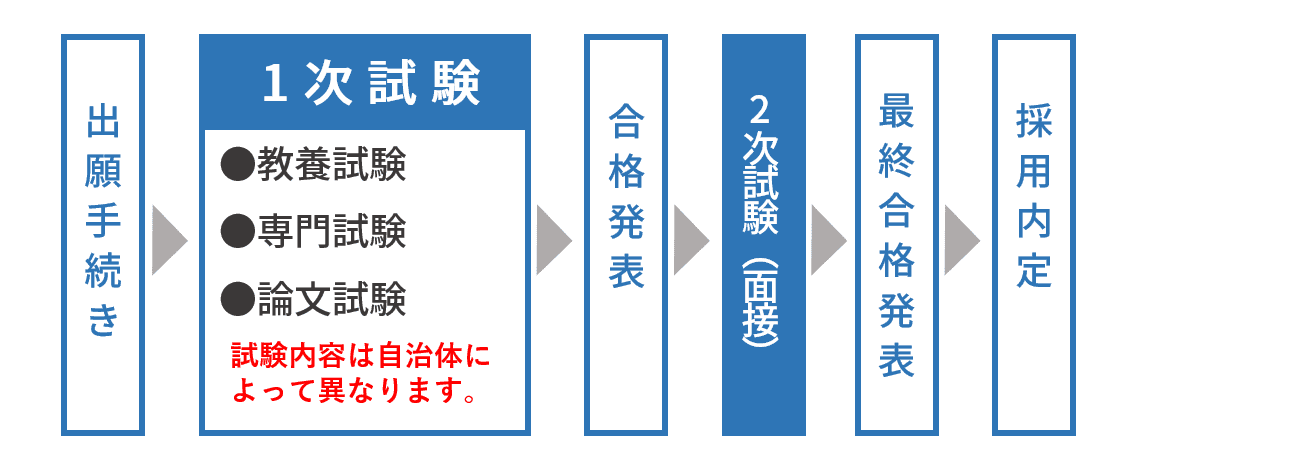

地方公務員の場合

地方公務員の試験では、1次で筆記試験、2次で面接を行い、最終合格と同時に内定という流れが一般的ですが、受験先によっては試験内容が異なります。(1次試験で面接を行う場合や、2次試験で論文を行うこともあれば、面接が3次まで行われることもあります)

特別区(23区)の場合は、最終合格後に「区面接」を行い、採用区が決まります。

行政系公務員 試験ガイド

出題科目の全体像

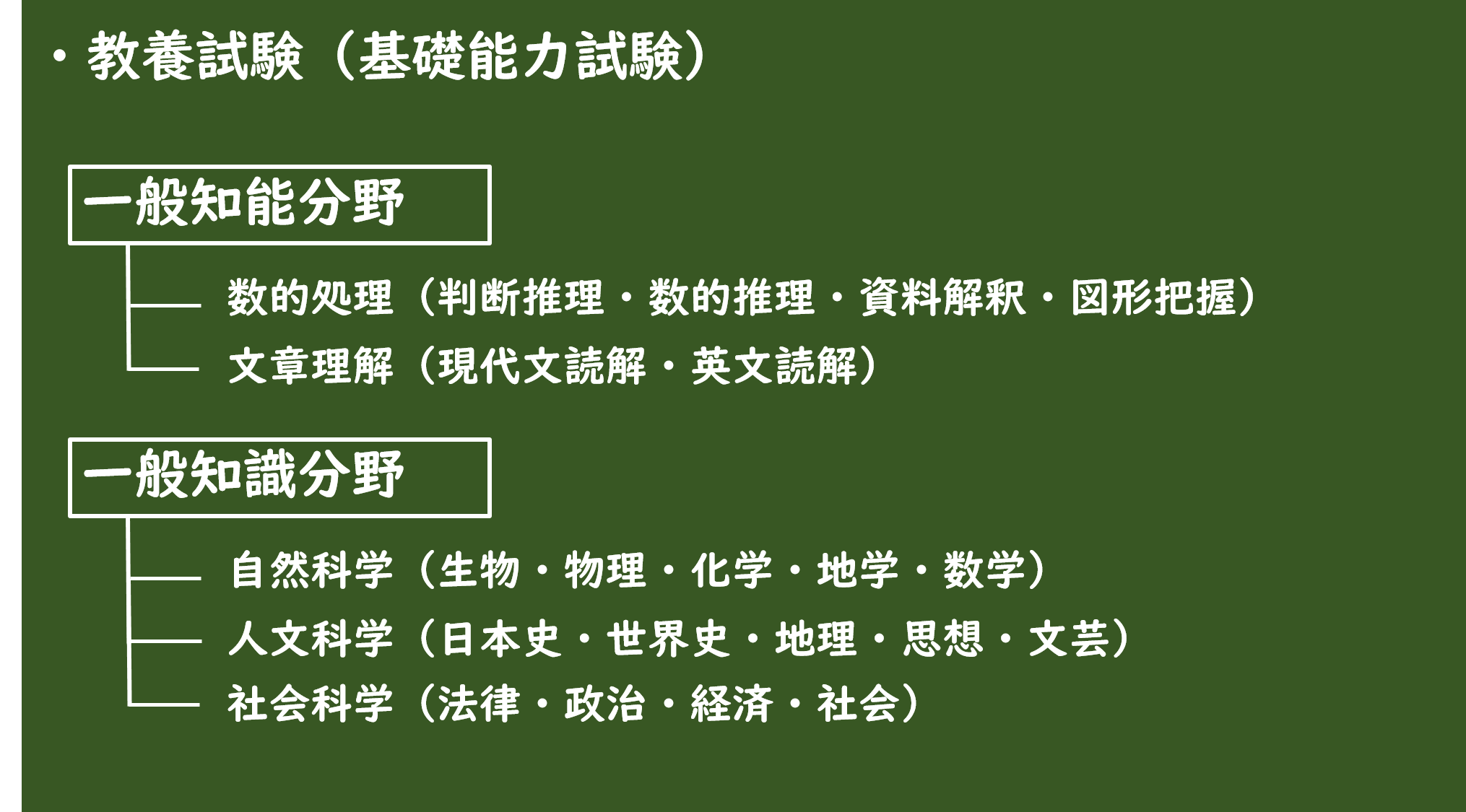

教養試験の出題科目

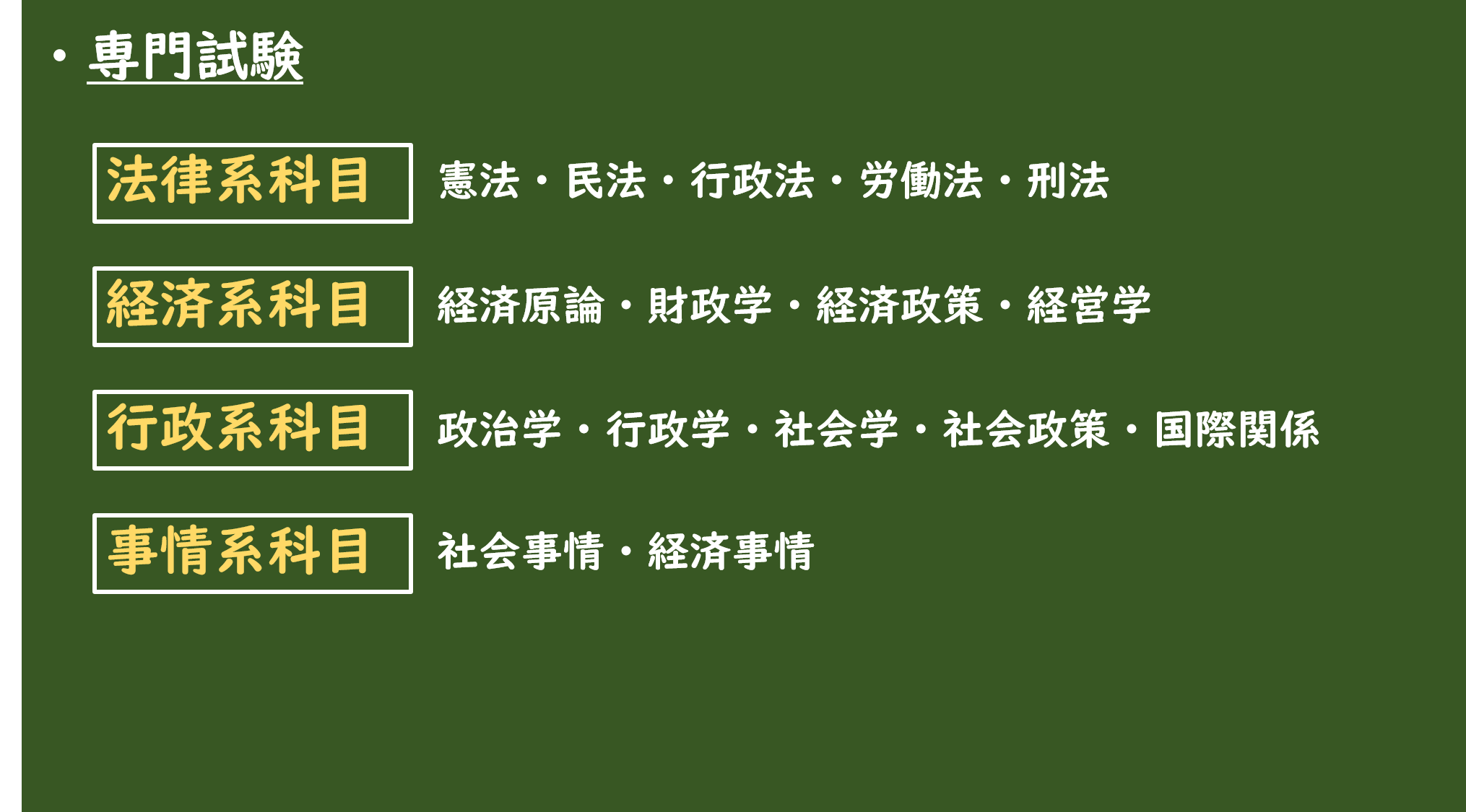

専門試験の出題科目(行政職の場合)

筆記試験は「教養科目」「専門科目」に関する択一式試験となっています。

出題される科目を分野ごとに整理すると上記のようになりますが、受験先によって科目の表記が異なることもあります。

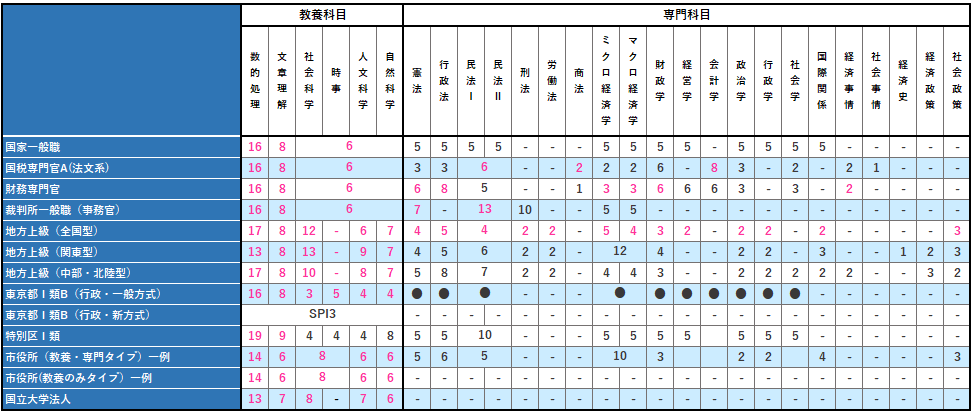

科目別出題内容一覧

下の表では、さまざまな受験先ごとに出題科目と出題数をまとめています。(数字は出題数です)

多くの試験で出題科目は共通していますが、ほとんどの試験で出題される科目もあれば、一部の試験でしか出題されない科目があります。

また、科目によって出題数にもバラつきがあることがわかります。

※色つきの数字は必須解答です。

【科目別出題内容一覧】

※国家公務員の試験は令和6年からの出題内容変更を反映しています。

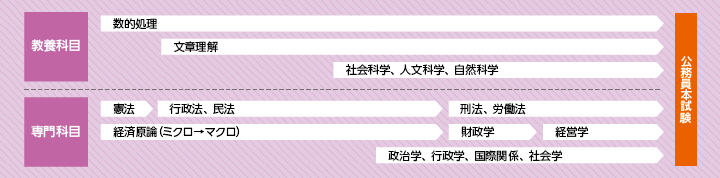

学習の進め方

公務員試験は出題科目が多く、ジャンルも多岐にわたるため、すべての科目をマスターするのは膨大な時間と労力を必要とします。

しかし、やみくもに手を広げてしまうと時間効率の低い学習となってしまうため、出題ウェイトの高い科目から優先的に学習を進めていくことが大切です。

上の「科目別出題内容一覧」には科目ごとの出題数が記載されていますが、そこでは教養科目の「数的処理」「文章理解」、専門科目の「憲法」「民法」「行政法」「経済原論(ミクロ・マクロ)」の出題数が多いことがわかります。

学習を進める際は、一般的にこれらの科目を優先し、出題数が少なく苦手な科目は後回しにすることがおすすめです。

このように学習を進めることで、本試験を迎えた時にすべての科目がマスターできていなくても、使った時間の質を高めることができるようになります。

【学習の流れ(イメージ)】

論文・時事・面接対策について

時事は教養試験において出題ウェイトが高い科目ですが、およそ1年にわたる社会の動きを本試験直前期に詰め込むのは難しいものです。公務員試験の受験生であれば、日々新聞やニュースに目を通して社会動向にアンテナを張っておくことが必要であるとお考えください。また、論文については得意・不得意もありますが、ある程度主要科目の学習が進んだ段階で答案を1通は作成しておくことがおすすめです。早いうちに答案を書くことで、これからどの程度時間と労力が必要であるかを体感する事ができ、苦手な方も早めに時間を取ってしっかり対策を立てておく事ができるとお考えください。

受験先別 試験の特徴&対策のポイント

国家一般職(行政)

【年齢上限】30歳まで

【実施日程】例年6月上旬

【試験内容】一次:基礎能力試験、専門択一試験、論文試験 二次:面接

「教養区分」では、一次:基礎能力試験、課題対応能力試験、論文試験 二次:面接

【行政区分】

■基礎能力試験(択一式)30題

一般知能分野(数的処理14題、文章理解10題)24題

一般知識分野(時事および情報)6題

■専門試験(択一式)40題

以下の16科目より8科目を選択(1科目各5題)

憲法、 民法Ⅰ、 民法Ⅱ、 行政法、 政治学、行政学、 経営学、 国際関係、 ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学・経済事情、 心理学、教育学、 英語(基礎)、 英語(一般)

■小論文

【教養区分】

基礎能力試験のみで受験可能な試験区分です。実施日程は従来方式と変わりません。

■基礎能力試験(択一式)30題

一般知能分野(数的処理14題、文章理解10題)24題

一般知識分野(時事および情報)6題

■課題対応能力試験

速く正確に課題を解く能力についての筆記試験。

(置換・計算・照合・分類などの問題を限られた時間内に番号順にできるだけ多く解答する試験)

■論文試験

【対策のポイント】

基礎能力試験は令和6年から出題数が減ったことで、知能分野と時事に絞った対策で対応できます。

専門試験は科目選択制となっています。16科目中8科目を選択し、各科目5題ずつ解答します。

全科目を準備する必要はありませんが、8科目に加えてスペア科目も2科目程度あれば理想的です。

表に記載されていない「英語(基礎)」「英語(一般)」「心理学」「教育学」なども出題されるため、これらが得意科目であれば準備科目に入れておきましょう。

国税専門官A(法文系)

【年齢上限】30歳まで

【実施日程】例年5月下旬(令和6年より5月下旬に変更)

【試験内容】一次:基礎能力試験、専門択一試験、専門記述試験 二次:面接

■基礎能力試験(択一式)30題

一般知能分野(数的処理14題、文章理解10題)24題

一般知識分野(時事および情報)6題

■専門試験(択一式)

●必須解答科目

民法・商法8題、 会計学(簿記を含む)8題

●選択解答科目 (以下の7科目から4科目を選択。1科目各6題)

憲法・行政法、経済学、財政学、経営学、政治学・社会学・社会事情、英語、商業英語

■専門試験(記述式)

憲法、 民法、 経済学、 会計学、 社会学より1科目を選択

【対策のポイント】

基礎能力試験は令和6年から出題数が減ったことで、知能分野と時事に絞った対策で対応できます。

専門試験は「民法・商法」と「会計学(簿記含む)」が必須解答となっており、「憲法・行政法」「経済学」「財政学」「経営学」「政治学・社会学・社会時事情」「英語」「商業英語」の7科目から4科目選択となっています。

必須科目の商法や会計学は他の試験で出題されることが殆どないため、併願をお考えの場合は汎用性の高い科目を選択することがおすすめです。

また、専門試験は記述式も行われ、「憲法」「民法」「経済学」「会計学」「社会学」から1科目を選択します。

財務専門官

【年齢上限】30歳まで

【実施日程】例年5月下旬

【試験内容】一次:基礎能力試験、専門択一試験、専門記述試験 二次:面接

■基礎能力試験(択一式)30題

一般知能分野(数的処理14題、文章理解10題)24題

一般知識分野(時事および情報)6題

■専門試験(択一式)

●必須解答科目28題

憲法・行政法、 経済学・財政学・経済事情

●選択解答科目 (以下の8科目から2科目を選択。各科目6題)

民法・商法、 統計学、 政治学・社会学、会計学(簿記を含む)、 経営学、 英語、情報数学、 情報工学

■専門試験(記述式)

憲法、 民法、 経済学、 会計学、 社会学より1科目を選択

【対策のポイント】

基礎能力試験は令和6年から出題数が減ったことで、知能分野と時事に絞った対策で対応できます。

専門択一試験は「憲法・行政法」と「経済学・財政学・経済事情」が必須解答となっており、「民法・商法」「統計学」「政治学・社会学」「会計学」「経営学」「英語」「情報数学」「情報工学」の8科目から2科目選択となっています。

また、専門試験は記述式も行われ、「憲法」「民法」「経済学」「会計学」「社会学」から1科目を選択します。

裁判所一般職(事務官)

【年齢上限】30歳まで

【実施日程】例年5月上旬

【試験内容】一次:基礎能力試験、専門択一試験 二次:小論文、専門記述、面接

■基礎能力試験(択一式)30題

一般知能分野(数的処理14題、文章理解10題)24題

一般知識分野(時事および情報)6題

■専門試験(択一式)

●必須解答科目 … 憲法7題、 民法13題

●選択解答科目 … 刑法10題、 経済理論10題、行政法10題

■小論文試験

【対策のポイント】

裁判所一般職(事務官)の試験は、「基礎能力試験」「専門択一試験」「専門記述試験」が行われます。

基礎能力試験は令和6年から出題数が減ったことで、知能分野と時事に絞った対策で対応できます。

専門択一試験では、「憲法」「民法」が必須解答で、「刑法」「経済理論」は選択解答科目となっています。

刑法は他の試験で出題されることが殆どなく、地方上級で出題されても2題ですので、経済原論と比べて汎用性が低い科目と言えます。そのため、法学部出身で裁判所単願でお考えの方を除くと経済理論を選択することがおすすめです。

※憲法の専門記述試験も行われますので、対策を立てておく必要があります。

地方上級(県庁・政令市)

「地方上級」とは、県庁・政令指定都市の大卒程度採用試験を意味しています。

自治体によって年齢上限や試験方式が異なるだけでなく、近年は統一実施日以外で試験を行う自治体が増加したり、同一日程で複数の試験枠を実施する自治体も増えています。

【年齢上限】

20代後半まで受験可能な自治体が多く、一部では30代以降となっていることもあります。

【試験日程】

一般的には6月中旬に行うことが多い中、北海道や大阪府、東京都、愛知県、名古屋市などは独自の日程で試験を行っています。

また、6月の統一日程試験と併せて、春または秋に独自の日程で採用試験を行うことが増えています。

【試験方式】

従来は「教養択一+専門択一」という組み合わせが最も多く行われる試験方式でしたが、昨今は「教養試験のみ」「SPI」だけで受験できる枠を増設する自治体が増えています。

東京都Ⅰ類B

【年齢上限】29歳まで

【実施日程】一般方式:4月20日頃

新方式:3月頃(テストセンター方式)※令和7年より9月に秋試験を増設

【試験内容】一次:教養択一試験、専門記述試験、小論文 二次:面接

【行政・一般方式】

■教養試験(択一式)40題

一般知能分野(数的処理、文章理解)24題

一般知識分野(人文科学、自然科学、社会科学、時事)16題

■専門試験(記述式)10題(各科目1題。3題を選択して解答)

憲法、行政法、民法、経済学、財政学、政治学、行政学、社会学、会計学、経営学

■小論文

【行政・新方式】

■SPI試験

■プレゼンテーションシート

【対策のポイント】

東京都Ⅰ類B試験には「行政・一般方式」と「行政・新方式」という2つの区分が用意されています。

一般方式は教養択一試験と専門記述試験が課され、専門択一試験は行われないという変則的な試験方式です。

10題から3題をその場で選択して記述する回答方式となるため、対策を立てる際は10科目すべてではなくスペアを入れて4~5科目で対応可能と言われます。

他の試験と比べて専門科目対策の絞り込みができますが、併願をお考えの方は学習する科目を増やしておく必要があります。

新方式はSPIとプレゼンテーションとなるため、学習負担をかけずに対策を立てることが可能です。

特別区Ⅰ類(事務)一般方式

【年齢上限】31歳まで

【実施日程】一般方式:4月20日頃

SPI方式:3月頃(テストセンター方式)

【試験内容】一次:教養択一試験、専門択一試験、小論文 二次:面接

■教養試験(択一式)48題中40題解答

一般知能分野(数的処理、文章理解)28題

一般知識分野(人文科学、自然科学、社会科学、時事)20題

■専門試験(択一式)55題中40題(各科目5題)

憲法、行政法、民法Ⅰ、民法Ⅱ、ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学、政治学、行政学、経営学、社会学、

■小論文

【対策のポイント】

特別区では一次試験で教養択一試験と専門択一試験、小論文が課され、専門科目の出題は各科目5題ずつとなっているため、国家一般職の試験に非常によく似ていますが、科目選択制の国家一般職と異なり、問題選択制となっています。

そのため、1科目5題出題されていてもすべて解答する必要はありません。

市役所

市役所では、自治体ごとに採用試験を行うため、実施日程や受験資格、試験方式が異なります。

[受験資格] 概ね20代後半まで。年齢以外にも学歴要件が「大学卒業」となっている場合もあります。

[実施日程] 春~秋にかけて自治体ごとに実施時期が異なります。

[試験内容] 「教養+専門」「教養のみ」「SPI」「SCOA」など、自治体によって異なります。

過去の実施データは「市役所試験実施データ」でご案内をしていますが、試験内容の変化が頻繁に起こっているため、必ず受験する年の最新データを確認してください。

国立大学法人

【年齢上限】30歳まで

【実施日程】例年7月第1日曜

【試験内容】一次試験:教養択一試験 二次試験:面接

■教養択一試験 40問120分(全問必答)

●一般知識(社会科学(7問)、人文科学(7問)自然科学(6問))20問

●一般知能 (文章理解(7問)、判断推理(8問)、数的推理及び資料解釈(5問)):20問

一次試験は全国にある7つの地区(北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州)から採用を希望する国立大学法人の所在地区を選んで受験します。

一次試験合格後に国立大学法人で二次試験(面接)を受け内定を獲得します。

【対策のポイント】

教養試験だけで受験できるため、論文の対策は必要ありません。

教養については出題ウェイトの高い数的処理(判断推理、数的推理及び資料解釈)が最重要科目となります。

その他の科目は得意なものを優先し、苦手な科目は優先順位を落として可能な範囲で学習しましょう。

行政系公務員試験の併願について

公務員試験は、受験資格さえあれば日程が重ならない限り併願できます。

受験料も原則無料ですので、できるだけチャンスを広げたいとお考えの方や、第一志望の前に試験を体感しておきたいとお考えの方は可能な範囲で併願することがおすすめです。

| 日程 | 試 験 |

| 3/16頃 3月~4月 4/13頃 4/21頃 5/11頃 5/12頃 5/19頃 5/26頃 6/2頃 6/16頃 7/7頃 7/14頃 9/1頃 9/8頃 9/15頃 9/22頃 9/29頃 | 国家総合職 県庁・政令市(早期実施枠)/東京都(新方式)/特別区(SPI) 警視庁警察官Ⅰ類(第1回) 東京都Ⅰ類B/特別区Ⅰ類 裁判所(家裁調査官/裁判所事務官) 東京消防庁消防官Ⅰ類(第1回) 愛知県庁(大卒程度)/道府県警察官(大卒) 国家専門職(国税専門官/財務専門官/法務省専門職など) 国家一般職(大卒程度) 県庁・政令市(大卒程度)/市役所A日程 国立大学法人 市役所B日程 特別区(経験者)/国家一般職(高卒程度) 東京都Ⅲ類/特別区Ⅲ類/裁判所事務官(高卒) 警視庁Ⅲ類 市役所C日程 県庁・政令市(社会人経験者)(高卒程度) |

併願時の注意点

併願のメリットは、受験チャンスを広げることができる点と、本試験を体感することで経験値を得られる点にありますが、同時に気を付けるべき点もあります。

注意点① 第一志望の対策を優先する

複数の試験を受験する際は、まず第一志望を決めておくことと、その試験で必要な学習を優先して考えることが大切です。第二志望以下の受験先でしか出題されないような科目まで手を広げてしまうと、必要性の低い負担を増やすことになるので要注意です。

また、第一志望が教養試験のみで受験できるタイプだった場合、「専門科目も学習しておいた方が併願の幅を広げられるかもしれない」と、専門科目の学習まで考える方もいますが、学習負担が倍増することを考えると事前に必要性を考えて判断することをおすすめします。

注意点② 出願手続きの労力も考える

本試験の出願手続きは受験先によって異なりますが、場合によってはエントリーシートの作成に時間と労力がかかることもあります。

また、本命の試験直前に併願スケジュールを詰め込み過ぎると、ペースメーカーにするつもりが学習時間を確保に支障をきたしてしまうこともありますので、数を増やすことより第一志望対策のための準備を優先しておくことが大切です。

注意点③ 試験途中でのバッティング

一次試験の日程が重なっていなければ併願は可能ですが、試験スケジュールの途中でバッティングが起こる可能性もあります。

例えば、大阪府と大阪市は一次試験の日程が重複していないため併願可能と思われますが、大阪府の2次試験は大阪市の1次試験実施日と同じ日程となるため、実際は併願することができません。

併願をする場合は、事前に受験先の1次試験だけでなく、全体的なスケジュールも把握しておくことをおすすめいたします。

この記事を書いた人

クレアール公務員相談室タニオカ

これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。