関 裕輔さん

- 受験回数:2回

- 受講コース:上級パーフェクトセーフティコース

社会保険労務士資格を目指したきっかけ

きっかけは仕事です。仕事柄、社会保険・労務面の相談も多く、「知識があればもっと役に立てるのでは」と考えたときに、社会保険労務士資格を目指す事を決めました。

学校選びに当たって情報収集の方法

資料請求・合格者の意見・SNS(主にインスタグラム)

何故クレアールを選んだか

1. 身近な合格者がクレアールを使用

現在、社会保険労務士として活躍している先生がクレアールで合格していた為です。

2年目は絶対合格したかったので、その方のオススメもありクレアールに決めました。

2. 教材・答練が充実している上、価格がリーズナブル

1年目を振り返ると圧倒的に理解不足で挑んだ試験でした。社会保険労務士試験で合格するには基本が重要です。過去問20年分・科目別の答練が充実しているので基礎から応用まで身につけることが出来ると思いクレアールを選びました。

教材が充実している割に、お財布に優しい価格なのも決め手になりました。

学習の中で印象的なエピソードを一つ

自信につながった模試

私の受けたコースでは公開模試がついており、択一で61点の高得点を取ることができました。

「実力はついているのか。模試で基準点に達しなかったらどうしよう。」と不安でしたが、ここで非常に自信がついたことを覚えています。

1年目の市販模試ではいつもギリギリでしたし、選択式では足切り科目もありましたので、勉強法を変えると実力が身につくという事を実感した模試でした。

以降、本試験まで模試を2回受けましたが、いずれも足切り無しでした。

クレアールを信じて良かったと思ったのと同時に感謝しましたね。

今後の展望

今は社会保険労務士事務所へ転職を検討しています。

実務の勉強をし、いずれは独立したいと考えています。

来年合格を目指す方へ

社会保険労務士は難しい試験ですが、基礎をしっかり固めて問題演習・対策をすれば合格できます。

クレアールでは、過去問・答練・白書対策等、充実した教材・講義があります。

私は最後までクレアールを信じて合格する事ができました。

不安はつきものですが、最後の最後まで諦めない事、「自分なら合格できる」と信じ続ける事が大切です。

学習を始めるうえでの心がまえ

とにかく覚える事が多いです。

しかも、全ての科目で足切りがあるため、偏った勉強ができません。

「労基法は満点!労災はさっぱり・・・」というわけにはいかないのが社労士試験です。

毎日継続し、弱点を見つけては克服し、忘れては復習し、反復する学習が必須になると思いますので、めげずに頑張る気持ちが大切です。

私の学習方法

・勉強方法

私が勉強をする上で意識したことは、「食事をするように勉強をする!」でした。具体的には、「朝・昼・晩」勉強をするという事です。おかげで、勉強癖がついて毎日コツコツ勉強し最後まで継続することができました。また、家族や友人、周囲の方々に勉強している事や、将来のビジョンを語ったりしてモチベーション維持を図りました。

選択式・択一式対策、苦手科目の対策

選択式対策

勉強法

問題をしっかり読む・テキストをしっかり読む事を心掛けていました。

例えば、「過去問はこの数字が空欄だったけど、こっちの語が抜かれたら?」「ここは引っ掛けやすそうだ」と考えながら問題を解いたりしました。

覚えが悪い部分は何度も「読む・書く」を繰り返したり、語呂合わせを自分で作ったりしましたね。

間違えた・苦手だという問題は、単語帳に問題を書き込んで解いたりして克服しました。

択一式対策

勉強法

基本的に過去問・答練を中心に学習しました。

出ない問題は素直に捨てる

斎藤先生が「ここは出ませんから飛ばして大丈夫」と仰ったところは素直に飛ばし、学習範囲を絞りました。

1年目の独学時代では深追いしてしまうこともあったので、こういった講師の言葉は心強かったです。

横断学習

北村先生のオススメする横断学習を参考にしました。

思い出して表に書くことや、国年の問題を解きながら「厚年では確かこうだったな・・・」等、科目を超えた学習が知識の定着に繋がりました。

苦手科目の対策

労一・社一が苦手でしたが、「白書対策講義・法改正講義・労働経済講義・一般常識攻略講義」等、対策講義が充実していたことで模試・本試験ともに足切り無しでした。

勉強法は、音声のみの講義を運転中等に何度も聞き流したり、講義以外にもハローワークを訪問して助成金やお知らせ等のチラシを頂いて読む、法改正・労働に関するニュースや新聞をメモしておく等、序盤から「浅く広く勉強する」ことを意識して取り組みました。決して深入りはしないようにしました。

過去問

過去問20年分とボリューミーでしたので、メリハリをつけた勉強を心掛けました。

得意科目は1~3周程度、苦手科目は5~6周程度回し、優先順位が低い問題(出ないであろう問題)は後回し、間違えた問題・理解不足の問題に優先的に時間を使うようにしていました。

重要過去問攻略講義

基本的な問題が詰まっておりますので、序盤で活躍しました。全科目3回は解き、講義も1~2回視聴しました。

基本問題が多いので、試験直前でも1周だけ復習で使用しました。

ページ数も多くない為、1~2日で全科目回せるところも良かったですね。

音声のみ講義は運転中にも1.5倍速で視聴して活用しました。

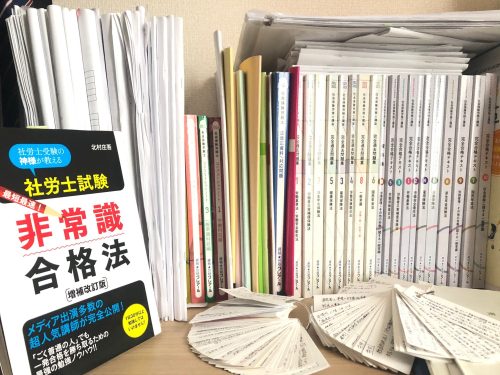

答練マスター講義

全科目2~3回解き、講義は1~2回視聴しました。

基本的なオリジナル問題が多く、基礎を身につけたかった自分にとっては非常に役に立ちました。

やはり講義が有る・無いでは、理解スピードは雲泥の差だと思います。

ハイレベル答練もですが、時間を計りながら解くのも大切です。

白書対策

一般常識が苦手だった私にとっては心強い講義でした。

ただ暗記するだけではなく、膨大な情報の中から抜粋してまとめており、数字の動き方、過去問で出た範囲、出るところ出ないところを説明しながらの講義でしたので、イメージがつきやすかったです。実際、本試験でも出ましたのでしっかり得点することができました。本当にいい講義でした。

仕事との両立

残業が多い職場でしたので、朝早めに起きて1~2時間、ランチは食べながら1時間、仕事終わりに1~2時間勉強をしました。外回りもあったので、移動中は音声のみの講義を聴いておりました。

隙間時間の活用

入浴中や運転中はYouTubeや講義を聞き流したり、待ち時間や通勤中はスマホアプリ等で勉強をしました。1日30分でも1ヵ月で10~15時間程度ですので、隙間時間を有効に使うことは合格への近道だと思いますね。

モチベーション維持

勉強時間を管理する為に無料のアプリで1週間の学習時間目標を定め、目標達成できるよう自分を奮い立たせていました。

休日は図書館の学習スペースを使用する、仕事終わりはカフェで学習する等、環境を変えていました。

好きな音楽を聴きながら勉強する等、息抜きも大切にしました。

セーフティコースで良かった点

合格すると返金制度があるため、合格へのモチベーションが上がります。

二年目も新しい教材が届くので法改正にも対応していて安心だと思います。

合格を目指している方へ

合格に向けて頑張っている方々へ

合格への近道は、合格者のマネをすること、講師の言う通りにやることです。

勉強法は人それぞれですが、ヒントは得られるはずです。

試験を終えてみると、斎藤先生・北村先生のおっしゃる通りだったと思う事が多く、合格したいという気持ちが強いほど、不安になると思います。そんな時、先生方の講義は心強いものでした。

是非合格を掴んで下さい。