今回は、引き続き168回工業簿記の問題を「現実的にどう解くか」解説します。

▼前編はこちら▼

④実際に解いてみよう

問1:原材料の仕訳

前回の解答手順に記した通り、④の消費価格差異は捨てます。残りの問題は手数を減らして解けます。

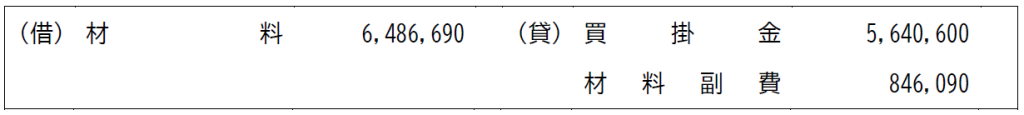

①材料の購入

「引取費用は購入代価の15%を予定配賦する」の指示より、買掛金合計額の15%が材料副費となります。

買掛金は1.材料に関するデータ(4)より4日・10日・16日の購入額を集計します。

4日

原料A@440×6,500kg=2,860,000

補助材料B@780×750本=585,000

10日

補助材料C@58×8,200個=475,600

16日

原料A@430×4,000kg=1,720,000

買掛金合計

2,860,000+585,000+475,600+1,720,000=5,640,600

材料副費

5,640,600×15%=846,090

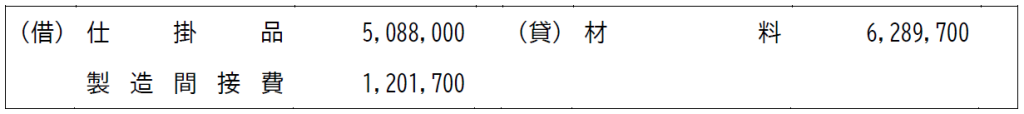

②材料の消費(払出)

消費価格は予定価格によって計算されるため、出庫の量を問題文より集計して算出します。

仕掛品:材料A@480×(7日:3,100kg+11日:3,800kg+24日:3,700kg)=5,088,000

製造間接費:材料B@860×19日:770本=662,200

材料C@65×8,300=539,500

※月初950個+10日8,200個―月末850個=8,300個(当月出庫量)

662,200+539,500=1,201,700

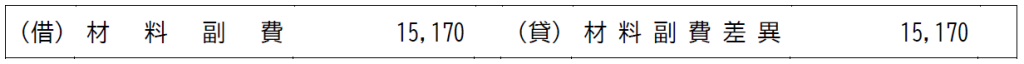

③材料副費差異

材料副費のうち、引取費用に該当する金額は材料運賃414,350+買入手数料302,670+保険料113,900=830,920です。

①の予定配賦額846,090との差である有利差異15,170を計上します。

④ 省略

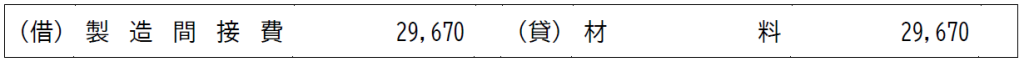

⑤棚卸減耗費の把握

材料A・原料Bの帳簿上の月末有高と実際有高を比較します。

(材料Cは棚卸計算法で計算しているため、棚卸減耗は発生しません)

材料A

月初1,400kg+4日6,500㎏+16日4,000kg-7日3,100㎏-11日3,800kg-24日3,700kg=1,300kg(実地棚卸高1,240kg)

原料B

月初80本+4日750本-19日770本=60本(実地棚卸高60本、減耗なし)

材料Aに1,300kg-1,240㎏=60kgの減耗が生じています。

数量に乗じる価格は16日購入時の単価@430×115%(副費配賦率)=@494.5を用います。棚卸減耗は製造段階の消費に該当しないため、「消費」価格を用いないことに注意です。

@494.5×60kg=29,670

⑤最後に

東京商工会議所発表によると、本問の受験者平均点は8.3点でした。半数以上の方が足切りとなりました。全体像を掴みきれなかった方、計算ミスを連鎖させてしまった方が多い印象です。

この解説では、『捨てる問題を決める』ことで、敢えてシュラッター図や材料のボックス図を省略して手数を減らすことを意識しています(それでも計算量は相当です)。

一方で、合格者の内訳として満点もしくはそれに近い点数を取れた方も多数いたことも事実です。全体像を掴んで慎重に取り組みさえすれば決して難しい問題ではありません。

また、計算量の多さから、何度も繰り返し解く内容ではありません。制限時間60分程度を目安に、慎重に解く訓練をする問題と捉えて復習に活用していただければと思います。