心理職・福祉職について

心理系公務員とは

心理系公務員とは、心理学が試験科目にあり心理学の知識を活かして働く公務員です。家庭裁判所の調査官・法務省専門職・地方自治体の心理職等といった様々な職種があります。それぞれの職種で試験のスタイル(専門択一試験の有無)や勤務条件(転勤の有無等)は異なってきますが、心理系公務員を目指す方は数箇所を併願される方が多くなっています。

福祉系公務員とは

福祉系公務員とは、主に都道府県や政令指定都市が運営する施設(福祉事務所や児童相談所等)において、相談やケースワークに関わる職員を指します。国家公務員の採用は少なく、地方公務員試験を受験して採用されるルートが大半です。地方公務員の専門試験は社会福祉分野が主で、その他に社会学や心理学が課されます。

※心理・福祉系の地方公務員試験は、自治体により受験要件が異なります。心理系は大半の自治体が要件を課していませんが、一部に「臨床心理士」等の資格要件を課す自治体があります。また、福祉系では、大半の自治体で「社会福祉主事任用資格(大学の履修科目で容易に取得可能)」を要件とするほか、東京都や特別区のように「社会福祉士」「児童指導員(教員免許で代用可)」「保育士」のいずれかを要件とする自治体もあります。

心理職・福祉職の仕事と特徴

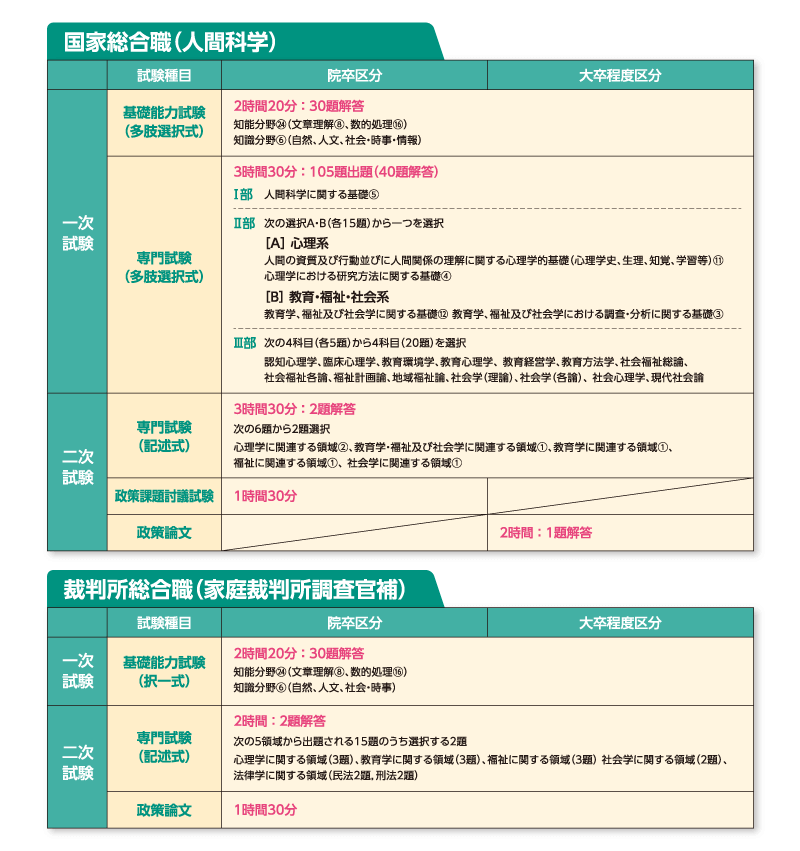

国家総合職(人間科学)

合格後の主な採用先として、法務省や厚生労働省が挙げられます。法務省では、矯正局などで鑑別・相談業務などにあたり、厚生労働省では、職業能力開発局などで、職業指導や職業研究などの業務にあたります。他には、警察庁の科学技術研究所でポリグラフ、筆跡鑑定などの鑑定業務につくこともあるようです。異動は全国規模で行われます。

【試験実施時期】 3月15日(2026年度試験)

裁判所職員(家庭裁判所調査官補)

家庭裁判所は、夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停、人事訴訟などによって解決し、さらに非行を犯した少年について処分を決定します。家庭裁判所調査官は、事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決を図るという観点から、例えば離婚、親権者の指定、変更等の紛争当事者や事件送致された少年やその保護者を調査して、紛争の原因や少年が非行に至った動機、成育歴、生活環境等を調査します。

【試験実施時期】 5月9日(2026年度試験)

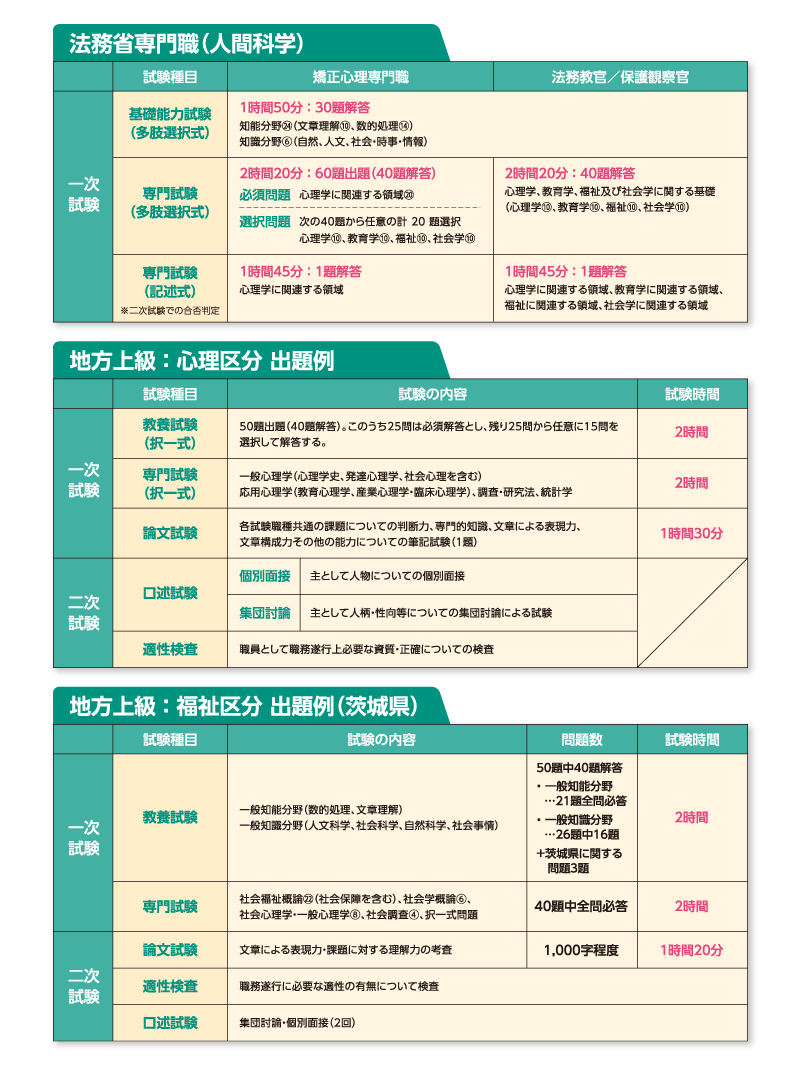

法務省専門職員(人間科学)

法務省専門職員採用試験には「矯正心理専門職」「法務教官」「保護観察官」という3つの区分があります。矯正心理専門職は法務技官として受刑者に対し、面接や検査を通じて資質鑑別またはカウンセリングなどを行います。法務教官は少年院や鑑別所に収容された少年に対し、社会復帰のための矯正教育に携わり、保護観察官は社会の中において、犯罪をした人や非行のある少年の再犯・再非行を防ぎ改善更生を図るための業務に従事します。

【試験実施時期】 5月24日(2026年度試験)

地方上級(福祉区分)

地方上級「福祉職」は、都道府県や政令市等の自治体に所属し、社会福祉施設、児童相談所などで指導員や相談員として、指導、相談、調査などの仕事に従事します。または、健康福祉局、子ども局(自治体により名称は異なります)や区役所などで障がい者、高齢者、児童等、社会福祉に関する専門業務に従事します。

【試験実施時期】 東京都…4月18日~5月2日、特別区…4月20日、その他県庁…6月15日(2025年実施日程)

地方上級(心理区分)

地方上級「心理職」は、都道府県や政令市等の自治体に所属し、児童心理司・心理判定員等として、心理面接、心理診断、心理学的援助、児童相談所のケースワーカー等の業務に従事します。さらに、県立病院、こども家庭センターなどで心理判定等の専門的業務に従事することもあります。国家公務員と比較して採用人数の少ない地方公務員心理職ですが、転勤の範囲が限定されるなど数多くのメリットがあり、いずれの自治体も根強い人気を保っています。

【試験実施時期】 東京都・特別区…4月19日、その他県庁…6月21日(2026年実施日程)

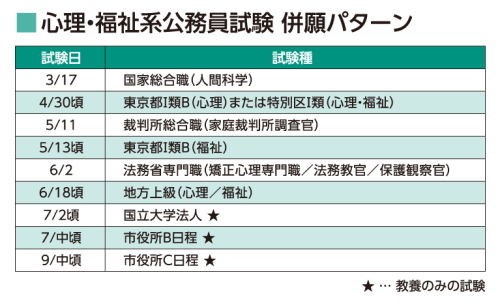

心理・福祉系公務員試験 併願パターン

心理・福祉系試験は併願できる試験が少ないため不安を感じる方も多いようです。その場合は、日程が重複しない市役所や国立大学法人など、教養試験のみで受験可能な試験を併願することもおすすめです。教養試験対策は心理・福祉系と一元化できるので学習の負担を増やすことなく併願先を増やすことができます。

心理・福祉系公務員試験ガイド

学習スタートの前に、試験の概要を確認しておきましょう。

心理・福祉系公務員の中には、様々な受験先がありますが、試験内容はそれぞれ異なっています。試験種目や科目、出題方式など、学習スタートの前に確認をしておくことが大切です。ここでは、主な受験先の試験内容についてご紹介していますが、より詳しい内容については、試験を行う団体のWebサイトなども併せてご参考ください。

クレアールの心理系・福祉公務員講座 開講コース

試験種ごとのデータや特徴を徹底分析し、志望先の試験に万全の体制で臨めるオールインワンカリキュラムになっています。

※コースによって、カリキュラムに含まれる講座・科目は異なります。詳しくは、各コース案内ページをご参照ください。

高橋美保講師による「心理系公務員ガイダンス」が無料で今すぐ視聴できる!

心理学を担当する高橋美保講師によるガイダンス動画を無料公開しています!

心理学の専門知識を活かして活躍する公務員、「心理系公務員」には、国家総合職(人間科学)、法務省専門職(矯正心理専門職)、裁判所総合職(家裁調査官補)、地方上級(心理区分)など、様々な種類があります。心理系公務員について、仕事の種類や試験内容、合格に必要なポイントなどを『試験に出る心理学』の著書にして、クレアールで心理学を担当する高橋美保講師がわかりやすく解説します。

心理系公務員に興味をお持ちの方に、クレアールの心理系公務員講座に関する資料も無料送付いたします!

資料請求フォームにて「心理系公務員ガイドブック」をご選択ください。(60秒程度で資料請求フォームの入力が完了します。 )

元労働省キャリア。心理・福祉系公務員試験の受験指導では第一人者。「試験に出る心理学〔一般心理学編〕」「試験に出る臨床心理学」(北大路書房)など、通称「しけしん」と呼ばれる多数の著書をもち、心理系公務員受験生であれば一度は著書を目にしたことがある人も多い。択一試験対策だけでなく、記述試験対策の指導にも定評がある。高橋講師から答案の公開添削を直接受けられるのはクレアールだけ!

心理系公務員の試験対策を行っている数少ないスクールであるクレアールでは、受験指導界で名実ともにナンバーワンと言われる高橋美保講師の心理学指導講義を行っています。毎年多くの最終合格者を輩出できる裏づけは、まさしく超実力派講師の力量によるところです。

実績に自信あり!2025年もクレアールから合格者を多数輩出!

【国家系】

☆国家総合職(人間科学) [ 最終合格69名 ]

☆裁判所総合職(家裁調査官補) [ 最終合格50名 ]

☆法務職専門職(矯正心理・保護観察官・法務教官) [ 最終合格131名 ]

【心理系】

★東京都Ⅰ類(心理) [ 最終合格40名]

★地方公務員上級(心理) [ 青森県、宮城県、仙台市、栃木県、茨城県、埼玉県、さいたま市、千葉県、千葉市、特別区、神奈川県、横浜市、川崎市、山梨県、石川県、富山県、静岡県、静岡市、愛知県、名古屋市、三重県、大阪府、大阪市、堺市、京都市、兵庫県、神戸市、奈良県、和歌山県、広島市、山口県、福岡県、福岡市、北九州市、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県 他 ]

【福祉系】

★地方公務員上級(福祉) [ ★札幌市 ★青森県 ★岩手県 ★宮城県 ★仙台市 ★福島県 ★埼玉県 ★東京都 ★さいたま市 ★特別区 ★千葉県 ★千葉市 ★神奈川県 ★横浜市 ★川崎市 ★相模原市 ★柏市 ★福井県 ★富山県 ★新潟県 ★静岡県 ★名古屋市 ★大阪府 ★大阪市 ★堺市 ★京都市 ★和歌山県 ★徳島県 ★愛媛県 ★香川県 ★福岡県 ★福岡市 ★北九州市 ★鹿児島県 他 ]

R.Yさん

R.Yさん[最終合格先:国家総合職(法務省)、法務省専門職(矯正心理専門職B)、家庭裁判所調査官、千葉県(心理)]

最初は独学で試験を受けようと思っていたのですが、科目数の多い公務員試験の準備をうまく進めることができるのか不安も感じていた折に、大学の友人からクレアールを勧められました。映像講義のため自分の都合に合わせて受けることができる一方で、クレアールが提供する試験に向けた学習過程の大枠に沿って進めることで試験に向けて効率よく準備ができる点に魅力を感じました。

心理系公務員試験に強く実積がある点も選んだ決め手となりました。

また、進路を決めるにあたって悩んだ際に担任の先生に相談することができたことも有難かったです。自分が目指す分野に関する知識が豊富で指導してきた経験がたくさんある、信頼できる方のサポートがあると非常に心強いです。

K.Tさん

K.Tさん [最終合格先:特別区Ⅰ類(福祉)、横浜市(社会福祉)]

福祉職を目指していたので、専門科目を勉強できる予備校を探す中で、クレアールを見つけました。

なんといっても心強い担任制です。通信のため周りの様子がわからずモチベーションが下がってしまうことがありました。しかし、進捗状況や勉強の仕方など些細なことでも担任の先生に相談し丁寧なアドバイスを貰うことでき、勉強へのモチベーションを上げることができ励みになりました。また、福祉専門職の講座があり、たくさんの範囲からポイントを絞って効率よく勉強できたことが良かったと思います。