国家公務員とは、行政府・立法府・司法府の3つの国家機関で働く公務員のことです。この記事では、国家公務員にどのような職種があるのか具体的に解説し、仕事内容や年収、やりがいについて説明します。また、国家公務員がどのような人に向いている職業なのかも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

国家公務員とは?

国家公務員とは、行政府・立法府・司法府の3つの国家機関で働く公務員のことです。組織として国を運営する仕事に従事し、よりよい社会をつくることを目指します。

国家公務員の職種は、裁判所職員と国会職員、防衛省職員などから成る「特別職」と、そのほかの「一般職」の2つに分けられます。

特別職は選挙や委嘱により任じられますが、一般職は採用試験などに合格することで就任します。また一般職のなかには、総合職と一般職、特別職があり、それぞれ採用試験で問われる内容も異なります。

国家公務員と地方公務員の違い

| 国家公務員 | 地方公務員 | |

|---|---|---|

| はたらく場所 | 中央省庁などの国家機関 | 都道府県庁などの自治体機関 |

| 仕事内容 | 国家の運営 | 地域住民の生活に密着した業務 |

| 職員数 (令和4年度未予算定員)※ | 約58.9万人 | 約276.4万人 |

公務員は、国の機関などで働く国家公務員と、地方自治体の機関で働く地方公務員に大きく分けられます。いずれも一般企業とは異なり、営利目的の活動ではなく公共のための仕事に従事します。

国家公務員は中央省庁などの国家機関で働きますが、地方公務員は都道府県庁や市区町村役場などの自治体機関で働くのが一般的です。また、国家公務員は国家の運営に携わりますが、地方公務員は地域住民の生活に密着した業務に従事します。

国家公務員の職種と仕事内容

国家公務員の仕事内容は、働く場所や職種によってさまざまです。とりわけ行政府には多くの国家公務員が勤務しており、治安・防衛・外交・財務・税務関係や、商業・農業・漁業・工業関係、教育・文化・育児関係、労働・医療・検疫関係の業務に従事しています。

行政府の総合職(キャリア官僚)

行政府の総合職は、中央省庁などに勤務して政策や国の予算編成に携わる仕事です。行政や法律、政治などに携わる事務官と、薬学や化学などの理工系の技術・知識を生かした技官・技術職に分けられます。行政府の総合職は、キャリア職や高級官僚と呼ばれることもあります。

行政府の一般職

行政府の一般職は、中央省庁などに勤務して、総合職をサポートする仕事です。たとえば、事務処理などを担当するのが一般職の業務です。

一般職は府省をまたいだ異動はなく、配属された府省で働き続けます。

行政府の専門職(外務省専門職員以外)

行政府の専門職とは、国税専門官や労働基準監督官などの特定の仕事を専門的に行う仕事です。公務員試験に合格してから各省庁から内定をもらう総合職とは異なり、専門職は最初から配属される機関や仕事内容を決めて試験に臨みます。

外務省専門職員

外務省専門職員は高い語学力を持ち、その語学力を活かせる特定地域の社会や文化に精通した専門家として働く仕事です。担当地域の情報収集から、対外政策としての政策立案などにも従事します。

参議院事務局職員の総合職

参議院事務局の総合職は、本会議や委員会の運営をサポートしたり、参議院議員の政策立案活動に必要な情報を提供したりする仕事です。また、政策についての選択肢を提示するなどの調査業務も担当します。

参議院事務局職員の総合職(技術)

参議院事務局の総合職(技術)は、参議院の各種施設の整備を通して、議会運営に貢献する仕事です。たとえば建物の建て替えの企画立案、設計・積算、工事の管理、修繕対応、施設の維持などを担当します。

参議院事務局職員の一般職

参議院事務局の一般職は、主に総務部門の一般事務を担当する仕事です。さまざまな職場で経験を積み、国会職員としての素養を身につける必要があるため、異動が多い傾向にあります。

参議院事務局職員の一般職(技術)

参議院事務局の一般職(技術)は、建築・機械設備・電力設備・通信情報設備の4つの部門において運営事務を担当する仕事です。それぞれの技術を活かし、参議院の各種施設の設備を適切に維持します。

参議院事務局職員の専門職(衛視)

参議院事務局の専門職は、議員の秩序保持のために働く仕事です。衛視(えいし)とも呼ばれ、議院警察として議事堂内外の警備や、正門や内部要所における立番、議長・副議長・総理大臣などの身辺警護などを務めます。

衆議院事務局職員の総合職

衆議院事務局の総合職は、衆議院本会議や委員会の運営サポートや、衆議院議員の政策立案に必要な情報を提供する仕事です。法案調査などの調査業務にも携わり、衆議院議員の仕事を支えます。

衆議院事務局職員の一般職(大卒程度)

衆議院事務局の一般職には、大卒程度の学力が求められる職種と高卒程度の学力が求められる職種があり、それぞれ別個に試験が実施されます。一般職(大卒程度)は、主に事務作業に携わり、衆議院議員の活動を支えます。

衆議院事務局職員の一般職(高卒程度)

衆議院事務局の一般職(高卒程度)は主に事務作業に携わり、衆議院議員の活動を支えます。なお、総合職と一般職(大卒程度)は3次試験まで実施したあとで合否が決まりますが、一般職(高卒程度)は2次試験で合否が決まります。

衆議院事務局職員の衛視

衆議院事務局の衛視は、議事堂の警備や監視を担当する仕事です。議事堂内部で警察権を執行し、規律保持のための警務に従事し、議長や副議長、総理大臣などの要職に就いている議員の身辺警護なども担当します。

司法府の総合職(裁判所事務官・家庭裁判所調査官補)

総合職(裁判所事務菅)と家庭裁判所調査官補は、司法にかかわる政策の企画立案などをおこなう仕事です。また家庭裁判所調査官補は、家庭裁判所で裁判官の指示を受け、家事事件や少年事件の調査などを行います。

司法府の一般職(裁判所事務官)

一般職(裁判所事務菅)は、裁判所の裁判部や事務局で働く仕事です。裁判部では裁判事務、事務局では総務課や人事課などで、司法行政事務に従事します。的確な事務能力が求められます。

国家公務員の年収

| 国家公務員(一般職)の平均年収 | 約678万円 |

|---|

国家公務員の給与は、俸給(ほうきゅう)とも呼ばれるものです。職種や職位ごとに俸給が決まっており、俸給表にまとめられています。

国家公務員の給与制度は、勤続年数や役職によって俸給が決まる年功序列制度です。一般職の平均給与は414,801円、ボーナスは夏冬あわせて4.40ヶ月分のため、平均年収は約678万円(※令和6年度)と計算できます。

国家公務員のやりがい

国家公務員は、国や国民を根底から支える仕事です。国を動かす仕組みに直接かかわる業務に従事するため、世の中をより良く変えていくやりがいを感じられます。

加えて、国家公務員の仕事は行政・立法・司法と分野が広く、事務官だけでなく技官・技術職もあり、自分の得意分野で国に貢献できることも特徴の一つです。また、研修が充実しているため、自分自身の能力をさらに伸ばせる点も魅力的。

国家公務員はワークライフバランスもとりやすく、仕事とプライベートを両立できます。

国家公務員に向いている人

人の役に立ちたいという強い思いがあり、広い視野で物事を考えられる人は、国家公務員に向いています。国家公務員には、自分自身がリーダーとなって働く総合職や、他者の能力発揮をサポートする一般職、特定の分野で能力を発揮する専門職があり、それぞれの置かれた立場や職務から国と国民に貢献できます。

国家公務員になるまでの流れ

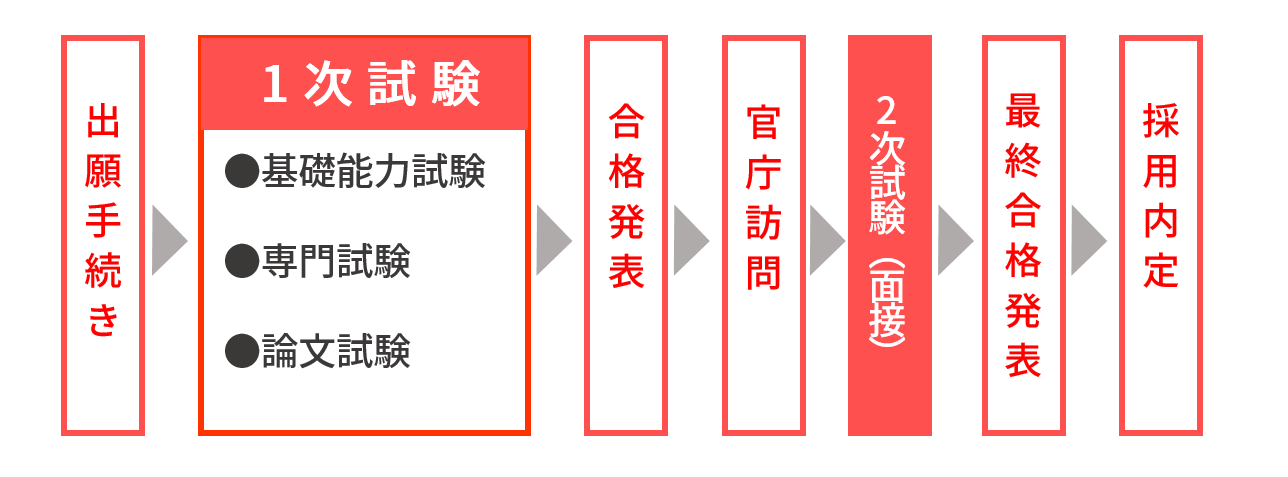

国家公務員になるまでの流れは、職種によって異なります。国家公務員の一般職(大卒程度)の場合は、筆記試験に合格した後に官庁訪問をおこない、面接試験に合格することで採用が内定します。

受験する試験区分を決める

まずは受験する試験区分を決めます。試験区分は、総合職・一般職・専門職の3つです。試験区分によって筆記試験や面接試験の内容、難易度が異なる点に注意しましょう。

また、それぞれの区分のなかにも専門分野などによって細かな区分があり、院卒程度・大卒程度・高卒程度の学力が求められます。

| 国家公務員の試験区分 | 詳細な試験区分 |

|---|---|

| 総合職試験(院卒程度) | 院卒者試験(法務区分以外) 院卒者試験(法務区分) |

| 総合職試験(大卒程度) | 大卒程度試験(教養区分以外) 大卒程度試験(教養区分) |

| 一般職※試験(大卒程度) | 大卒程度試験 |

| 一般職試験(高卒程度) | 高卒者試験 社会人試験(係員級) |

| 専門職試験(大卒程度) | 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) 法務省専門職員(人間科学)採用試験 財務専門官採用試験 国税専門官採用試験 食品衛生監視員採用試験 労働基準監督官採用試験 航空管制官採用試験 海上保安官採用試験 |

| 専門職試験(高卒程度) | 税務職員採用試験 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) 刑務官採用試験 入国警備官採用試験 航空保安大学校学生採用試験 海上保安学校学生採用試験 海上保安学校学生採用試験(特別) 海上保安大学校学生採用試験 気象大学校学生採用試験 |

一般職の国家公務員になるための採用試験として、さらに総合職・一般職・専門職という3つの区分に分かれます。

1. 受験の申し込みをする

まずは希望する試験区分を決めてから、受験の申し込みをしましょう。たとえば、国家公務員の一般職(大卒程度)は出願期間中にインターネットで申し込みます。申し込みが完了すると、パーソナルレコード(個人記録)の確認と受験票のダウンロード、面接カードのダウンロードができます。受験料は無料です。

2. 第1次試験を受験する

国家公務員の一般職(大卒程度)では、受験申し込みから約3カ月後に第1次試験が実施されます。試験は1日で、選択式の基礎能力試験と専門試験、論文試験、記述式の専門試験の4つを受験します。

試験区分によっては、論文試験か記述式の専門試験がなく、3つのみ受験するものもあります。

3. 第2次試験を受験する

第1次試験に合格すると、第2次試験に進めます。国家公務員の一般職(大卒程度)の場合、第1次試験の約1カ月後に第2次試験が実施されることが一般的です。第2次試験も1日のみで、人柄や対人的能力を見るための個別面接が実施されます。なお、合否は第1次試験と第2次試験の結果を総合して決まります。

4. 最終合格者が発表される

第1次試験と第2次試験の結果から、最終合格者が決まります。国家公務員の一般職(大卒程度)の場合、第2次試験の約1カ月後に最終合格者が発表されます。

第1次試験の合格発表・最終合格の発表どちらも、インターネットで合格者発表専用アドレスにアクセスして確認します。また、一定期間中にパーソナルレコードにアクセスすると、試験結果を確認することができます。

5. 官庁訪問を受ける

最終合格者は官庁訪問を行い、各府省などの面接を受ける必要があります。官庁訪問をすることで府省などに関する知識を深めることができる上、採用に向けてアピールすることも可能です。

官庁訪問では、仕事に対する情熱や論理的に意見を述べること、コミュニケーション能力が高いことなどが確認されます。やる気が伝わるように話し方や態度などを意識して、面接に臨みましょう。

6. 採用が決まる

官庁訪問を行い、各府省などの面接に合格すると採用が決まります。なお、国家公務員の一般職(大卒程度)の最終合格者は例年8月に発表されますが、実際に採用されて働くのは早くとも翌年の4月です。

官庁訪問の開始時期や方法についての情報は、国家公務員試験採用情報NAVI内で随時発表されるので、こまめに確認しておきましょう。

適性に合った職種を選んで試験勉強を始めよう

国家公務員は職種が多く、それぞれ仕事内容や働く場所、試験科目、採用までの流れが異なります。まずはご自身の適性に合った職種を見つけ、試験勉強を始めていきましょう。筆記試験では総合職・一般職ともに広い範囲について問われるため、しっかりとスケジュールを組んで効率よく勉強を進めていくことが必要です。

クレアールでは、国家公務員試験に向けた通信講座を開設しています。通信講座ならではの効率性と学習効果の高さ、そして独自のサポート体制で、多数の合格者を輩出しています。膨大な試験範囲を効率よく学ぶためにも、ぜひクレアールの通信講座をご検討ください。

この記事を監修した人

クレアール公務員相談室タニオカ

これまで、公務員試験の受験・学習を考える3,000人以上の相談に答えた実績を持つアドバイザー。「公務員 転職ハンドブック」「ココからスタート!公務員試験入門ハンドブック」などを執筆。