はじめて学習する方にとって、公務員試験は複雑な内容に見えることが多く、どのように学習を進めればよいのかがわからないといった悩みを抱える方も少なくありません。多種多様な科目、バラエティ豊かな試験種目に対して、バランスを考えた対策を立てていくことが必要とされます。ここでは、試験の全体像をもとに学習プランの大まかなイメージをお持ちいただけるよう、学習のポイントをご紹介させていただきます。

試験内容と学習のポイント

公務員試験は出題科目が多いことと、理系・文系科目が混在するといった特徴があります。

学習にあたっては、これらの特徴を踏まえて正しい方法で対策を立てていくことが必要です。

まずは試験の出題内容をもとに、学習のポイントを知っておきましょう。

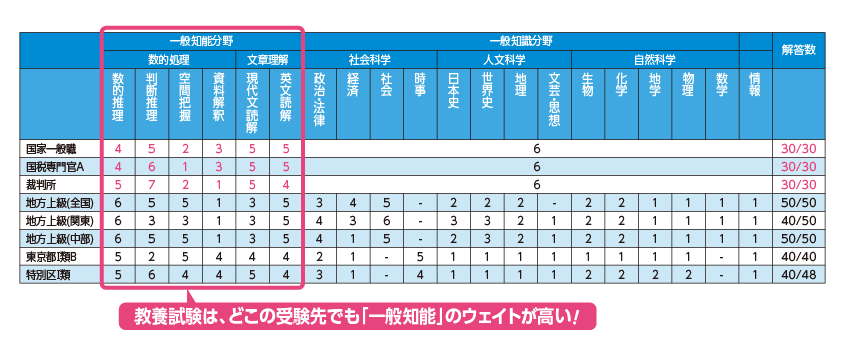

教養試験(基礎能力試験)出題科目

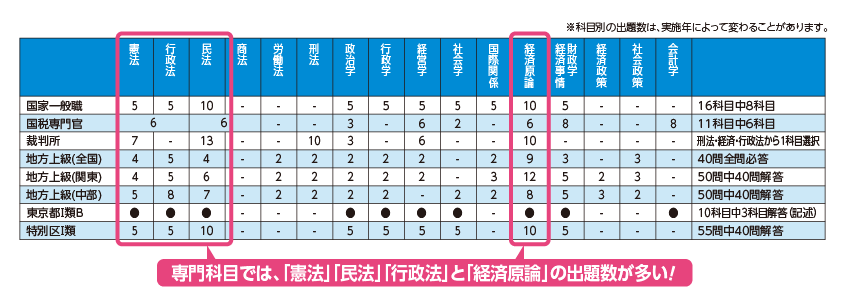

専門試験出題科目(行政系試験の場合)

学習のポイント

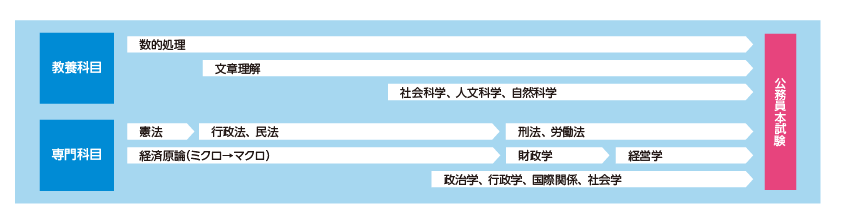

ご覧のとおり、科目によって出題数が異なりますが、多くの試験では「数的処理」「文章理解」などの教養科目と、「憲法」「民法」「行政法」「経済原論(ミクロ・マクロ)」の出題数が多く、これらを優先的に学習していきます。また、理系・文系で得意不得意が分かれる「人文科学」「自然科学」は各科目の出題数が少なく、これらは得意な科目で可能な範囲で得点できればよいとお考え下さい。

もう一つ大事なことは、教養・専門試験が満点を取るための試験ではないということです。地方上級レベルであれば概ね6割、国家公務員であれば7割が合格ラインですので、すべてをマスターするのではなく、要領よく合格得点を取ることが求められているのが公務員試験です。そして、教養・専門の択一試験だけでなく論文や面接といった試験種目もあり、これらが合否を左右するといっても過言ではありません。バランスを考えながら対策を立てていくことが公務員試験合格の攻略法の一つです。

学習の進め方(イメージ)

論文・時事・面接対策について

時事は教養試験において出題ウェイトが高い科目ですが、およそ1年にわたる社会の動きを本試験直前期に詰め込むのは難しいものです。公務員試験の受験生であれば、日々新聞やニュースに目を通して社会動向にアンテナを張っておくことが必要であるとお考えください。また、論文については得意・不得意もありますが、ある程度主要科目の学習が進んだ段階で答案を1通は作成しておくことがおすすめです。早いうちに答案を書くことで、これからどの程度時間と労力が必要であるかを体感する事ができ、苦手な方も早めに時間を取ってしっかり対策を立てておく事ができるとお考えください。

合格者が語る学習アドバイス

クレアールで本試験合格を勝ち取った合格者の方々が、自身の学習生活の中で工夫したことをご紹介いたします。

「気持ちの切り替えをして効率を上げる」 K.Yさん

公務員試験は科目数がとても多く、すべてを網羅することは大変でした。特に、苦手な科目の問題を解くことは時間もかかり、自信をなくすことが多くありました。私は経済学が苦手だったのですが、繰り返し問題を解くこと、自信がなくなったら、得意な科目を勉強して少し自信をつけてから、再度挑戦するというよう に、科目間での気分転換を心がけました。また、自分に甘くなってしまうときやもう勉強したくないと思ったときもありましたが、そういう時は、思い切って友達と遊ぶなどして気分転換をするようにしていました。気分転換によって、その後の勉強の効率も上がっていきました。

「勇気をもって捨て科目を作る」 H.Yさん

口を酸っぱくして言われた「効率性を考えて勉強する」という事をとても意識しました。なかなか捨て科目・分野を作るのには勇気が必要でしたが、目標である「点を取る」を取る事に最も近い方法を考えると大胆に見切りをつけられるようになりました。

「教養試験・専門試験対策について」 N.Kさん

★教養試験対策について

まずは数的処理についてですが、数的処理は出題数がとても多いため、何問でも良いから毎日解くことが重要だと思います。次に文章理解についてです。この科目は、自分なりの解き方を発見することが重要です。と言ってもそんなに難しいことではなく、何度も繰り返し解けば見つかります。最後に人文科学と自然科学です。これらは、レジュメを自分なりにまとめてノートに書いて暗記しました。私は、書かないと覚えられないので書きましたが、読んで覚えられる人は不要かも知れません。教養系科目の全ての科目を学習することは困難です。従って、一通り講義を見て、できそうなものを選べば良いと思います。私が勉強した方が良いと思うのは、世界史です。世界史は、政治学や国際関係に関わる事項も出てくるからです。最後に社会科学ですが、これについては専門科目の対策と時事対策を勉強すれば対応できるので、これに関する対策は特にいらないと思います。

★専門試験対策について

まずは経済系科目についてです。どの試験を受けるにしても出題数が多いので、重点的に学習するべきです。学習法としては、問題を解く時に図を書くクセをつけること、公式をしっかり覚えること、などが大切です。次に法律系科目についてです。これについては、問題を解いていく中で知らない判例などが出てきたら、その都度暗記していくことが重要です。最後に行政系科目についてです。これについては、レジュメをノートに書いて覚えました。

教養系科目・専門系科目の両方に言えることですが、過去問を解く中で知らないことが出てきたら、ノートにまとめましょう。そうすれば、自分の苦手な部分だけがまとまったノートができるので、復習の時に非常に役立ちます。

「学習したらノートをつける」 M.Nさん

私はノートを一冊用意し、そこにその日一日のノルマや勉強した範囲、さらには復習が必要と感じた分野などを書き込んでいました。そのため、何をやらなければいけないのかが明確になり、科目ごとの理解度の偏りを防ぐことも出来ました。また、過去問フォーカスで何度やっても解けない問題については、単語帳またはルーズリーフの表に問題、裏に解説を書き込み、繰り返し演習し、完璧にできるようになったら外す、ということをやっていました。

「私の科目別学習法」 K.Kさん

私は講義を受講し、その後過去問をひたすら繰り返し解き、間違えた問題をチェック、そして理解できるまで何回も問題を解く、ということを繰り返しました。特に数的処理は、計算用のノートを用意して、問題を見ればすぐに解法が浮かぶまで勉強したので、最終的には得点源になったと思います。ちなみに、計算用のノートは4,5冊くらいになりました。

専門系科目については、点数が取りやすいと思う科目は、憲法、経営学、社会学です。 政治学、行政学も単純に覚えるだけなので、点数を取りやすかったです。私は、政治学、行政学、経営学、社会学については、人の名前と暗記事項を箇条書きにノートにまとめて、寝る前に確認していました。ミクロ経済学・マクロ経済学については、私は文系出身なので計算問題は苦手でしたが、計算式さえ覚えてしまえば次第にできるようになってきて、意外と得点源になったりするので、経済系科目を捨て科目にしないで最後まで諦めずに勉強した方が良いと思います。

教養系科目については、物理、化学、数学は完全に切りました。大学受験で勉強してない人には、正直なところ無理です。生物、地学は暗記なので、多少は勉強しましたが…。数的処理は、最初から最後までずっと繰り返し勉強しました。理解できるまで5~6回解いた問題もあります。人文科学(日本史、世界史、地理、文芸)は、後から学習しても大丈夫だと言われますが、私は早めに手を付けた方が良いと思います。大学受験で勉強した人は別としても、範囲が半端なく広いうえに、試験だとそれぞれ2~3問ずつしか出題されないので、ギリギリになると勉強しにくくなります。

「得意分野と不得意分野を見極める」 R.Nさん

私は試験科目の中に、これまで専門的に学んだ科目が一つもなかったので、勉強する科目の多さに衝撃を受けました。数的処理から勉強を始めましたが、高校時代から数学が大の苦手だったので、とても苦労しました。しかし、数的処理といっても空間把握や判断推理など4つの分野があり、私は判断推理の分野は面白いと感じていたので、自分の得意な分野で得点を落とさないように心掛けました。まずは、一通りの科目を勉強してみて、その中で自分の得意・不得意、好き・嫌いを見極めてから得意な分野で点を稼ぎ、不得意・苦手意識の強い科目は、基礎となる部分と絶対ココは落とせないというポイントだけを重点的に勉強していく、という方法で学習を進めていきました。

ほぼ全ての科目の受講を終え、3月に入ってからは過去問中心の勉強に切り替えました。ここで困ったのは、得意だと放置していた科目で、内容を忘れていたり問題形式になると解けなくなったりと、思うように得点できなかったことです。そんな時は、丸1日その科目に時間を割いて、講義ノートや映像講義を見返すなどして理解を深めました。

「学習計画は1週間単位で!」 K.Sさん

私は、2月から勉強を始めたので、質と量の双方が要求されました。質への対策としては、必要な科目の授業数を洗い出して、試験日から逆算し、1週間単位で、その時点で消化しているべき授業数の計画をまず立てました。1日単位で細かく全部決めてしまうと、遅れが生じた時に取り戻せなくなるので、1週間単位にすることで、微調整できるようにしておきました。