本記事では中小企業診断士試験の試験科目に焦点を当てて、各科目の概要や対策方法・勉強時間の目安などについて解説します。また、科目合格や資格等の保有による科目免除についても解説しますので、中小企業診断士の取得を目指している人は、ぜひ参考に最後までご覧ください。

中小企業診断士になるための試験は2種類

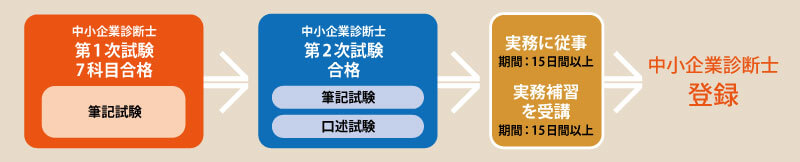

中小企業診断士試験は中小企業支援法第12条に基づく国家試験で、筆記のみの第1次試験と、筆記と口述で構成される第2次試験の2種類あります。

中小企業診断士として経済産業大臣の登録を受けるためには、第2次試験の合格後3年以内に診断・助言業務の実務に15日以上従事するか、もしくは実務補習を15日以上受講する必要があります。

中小企業診断士の第1次試験の概要

中小企業診断士試験の2種類の試験のうち、ここではまず第1次試験の概要について解説します。

| 受験資格 | 年齢・性別・学歴等に制限はなし |

|---|---|

| 試験実施日 | 例年8月上旬の土・日の2日間 |

| 試験地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・大阪・広島・四国・福岡・那覇 |

| 合格発表 | 例年9月上旬 |

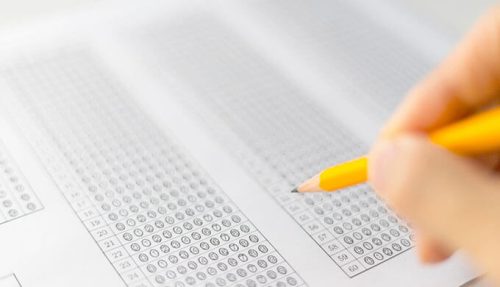

| 試験形式 | マークシート方式による多肢選択式 |

|---|---|

| 合格基準 | 総点数の60%以上かつ1科目でも満点の40%未満がない ※科目合格基準は、満点の60%以上 |

中小企業診断士の第1次試験はマークシート方式による多肢選択式で、例年8月上旬あたりに実施されます。試験科目は全7科目で、合格基準は「総点数の60%以上かつ1科目でも満点の40%未満がないこと」です。

なお、第1次試験には「科目合格」の制度が設けられており、一部の科目で合格(満点の60%以上を取得)した場合は、翌年度および翌々年度の試験で当該科目の免除を受けることができます。

第1次試験の合格率

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成30年 | 13,773人 | 3,236人 | 23.5% |

| 令和元年 | 14,691人 | 4,444人 | 30.2% |

| 令和2年 | 11,785人 | 5,005人 | 42.5% |

| 令和3年 | 16,057人 | 5,839人 | 36.4% |

| 令和4年 | 17,345人 | 5,019人 | 28.9% |

| 令和5年 | 18,621人 | 5,521人 | 29.6% |

| 令和6年 | 18,209人 | 5,007人 | 27.5% |

| 令和7年 | 18,360人 | 4,344人 | 23.7% |

中小企業診断士の第1次試験の合格率は30%前後です(2025年度は令和の中では一番合格率が低く、25%を下回っております)。あらかじめ合格者数が決まっているわけではなく、絶対評価であるため、試験の難易度によって合格率が大きく変動することがあります。

実際、令和2年の合格率は「42.5%」と、近年まれに見る高い合格率でした。とはいえ、令和4年の合格率は再び20%台に戻っていることから、第1次試験が易化傾向にあるとは一概にはいえないでしょう。

中小企業診断士の第1次試験の科目

1日目

| A 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |

| B 財務・会計 | 60分 | 100点 |

| C 企業経営理論 | 90分 | 100点 |

| D 運営管理 | 90分 | 100点 |

2日目

| E 経営法務 | 60分 | 100点 |

| F 経営情報システム | 60分 | 100点 |

| G 中小企業経営・中小企業政策 | 90分 | 100点 |

中小企業診断士の第1次試験は全部で7科目あり、2日間にわたって実施されます。ここでは、第1次試験の各科目の概要について解説します。

経済学・経済政策

経済学・経済政策は、マクロ経済学(国単位の経済活動を分析する領域)とミクロ経済学(企業や個人単位の経済活動を分析する領域)で構成されています。出題範囲は以下の通りです。

国民経済計算の基本的概念/主要経済指標の読み方/財政政策と金融政策/国際収支と為替相場/主要経済理論/市場メカニズム/市場と組織の経済学/消費者行動と需要曲線/企業行動と供給曲線/産業組織と競争促進/その他経済学・経済政策に関する事項

勉強する際は、日常生活にも関係しているミクロ経済学から進めるのがよいでしょう。数式を使った理論的な内容が多いため、試験ではケアレスミスを防ぐことが重要です。

必要な勉強時間の目安は100時間前後です。

財務・会計

財務・会計は、資金調達や投資等の財務と、簿記や企業会計・原価計算等の会計が中心に出題されます。出題範囲は以下の通りです。

簿記の基礎/企業会計の基礎/原価計算/経営分析/利益と資金の管理/キャッシュフロー/資金調達と配当政策/投資決定/証券投資論/企業価値/デリバティブとリスク管理/その他財務・会計に関する事項

実務でも経営を数字で診断する機会が多い関係上、財務・会計は重要科目として位置づけられており、全科目の中でも最優先で勉強時間を確保する必要があります。計算問題が多いため、演習を繰り返して慣れておくことがポイントです。

必要な勉強時間の目安は200時間前後です。

企業経営理論

企業経営理論では、経営コンサルティングの根幹を成す、経営戦略論・組織論・マーケティング論を中心に出題されます。出題範囲は以下の通りです。

【経営戦略論】経営計画と経営管理/企業戦略/成長戦略/経営資源戦略/競争戦略/技術経営/国際経営/企業の社会的責任/その他経営戦略論に関する事項

【組織論】経営組織の形態と構造/経営組織の運営/人的資源管理/その他組織論に関する事項

【マーケティング論】マーケティングの基礎概念/マーケティング計画と市場調査/消費者行動/製品計画/製品開発/価格計画/流通チャネルと物流/プロモーション/応用マーケティング/その他マーケティング論に関する事項

思考力を問われる問題が多く、単なる知識の暗記では通用しないため、重要部分を中心に理解重視の勉強を進める必要があります。

必要な勉強時間の目安は150時間前後です。

運営管理

運営管理は、製造業のオペレーション管理を対象とした生産管理と、流通業のオペレーション管理を対象とした店舗・販売管理が中心に出題されます。出題範囲は以下の通りです。

【生産管理】生産管理概論/生産のプランニング/生産のオペレーション/その他生産管理に関する事項

【店舗・販売管理】店舗・商業集積/商品仕入・販売/商品補充・物流/流通情報システム/その他店舗・販売管理に関する事項

勉強範囲が広いため、体系や概要の理解に重点を置き、細かい部分については深入りしすぎないことが重要です。

必要な勉強時間の目安は100時間前後です。

経営法務

経営法務は、会社の設立や倒産、知的財産権など、企業経営にまつわるビジネス関連の法律が中心に出題されます。出題範囲は以下の通りです。

事業開始、会社設立及び倒産等に関する知識/知的財産権に関する知識/取引関係に関する法務知識/企業活動に関する法律知識/資本市場へのアクセスと手続/その他経営法務に関する事項

暗記で対応できる問題が多く、出題されやすい分野もある程度決まっているため、試験直前に知識を詰め込む戦略も有効といえます。

必要な勉強時間の目安は100時間前後です。

経営情報システム

経営情報システムは、情報技術全般に関する知識と、経営情報システム全般に関する知識が中心に出題されます。出題範囲は以下の通りです。

【情報通信技術に関する基礎的知識】情報処理の基礎技術/情報処理の形態と関連技術/データベースとファイル/通信ネットワーク/システム性能/その他情報通信技術に関する基礎的知識に関する事項

【経営情報管理】経営戦略と情報システム/情報システムの開発/情報システムの運用管理/情報システムの評価/外部情報システム資源の活用/情報システムと意思決定/その他経営情報管理に関する事項

専門的な内容が多く、人によって得意不得意が分かれやすいため、苦手意識がある人は足切り(総得点の40%未満)を回避しつつ、他の科目でカバーするなどの戦略が必要でしょう。

必要な勉強時間の目安は100時間前後です。

中小企業経営・中小企業政策

中小企業経営・中小企業政策は、中小企業の実態に関する中小企業経営と、国や地方自治体の各種施策に関する中小企業政策が中心に出題されます。出題範囲は以下の通りです。

中小企業経営/中小企業政策/その他中小企業経営・中小企業政策に関する事項

暗記量が多いため、勉強範囲を絞りつつ、試験直前に集中的に暗記する戦略が効果的です。

必要な勉強時間の目安は50時間前後です。

中小企業診断士の第2次試験(筆記)概要

続いて、中小企業診断士の第2次試験における、筆記試験の概要について解説します。

| 受験資格 | 第2次試験実施年度またはその前年度の第1次試験合格者 |

|---|---|

| 試験実施日 | 例年10月下旬の日曜日 |

| 試験地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 |

| 合格発表 | 例年12月上旬~1月中旬 |

| 試験形式 | 記述式 |

|---|---|

| 合格基準 | 総点数の60%以上かつ1科目でも満点の40%未満がない |

第2次試験(筆記)は、その年度または前年度の第1次試験合格者のみが受験でき、例年10月下旬あたりに実施されます。金沢・四国・那覇の3地区での実施はないため、注意が必要です。

試験科目は全4科目で、合格基準は第1次試験と同様、「総点数の60%以上かつ1科目でも満点の40%未満がないこと」です。しかし、第1次試験のような「科目合格」の制度はありません。

第2次試験(筆記)の合格率

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成30年 | 4,812人 | 905人 | 18.8 % |

| 令和元年 | 5,954人 | 1,088人 | 18.3 % |

| 令和2年 | 6,388人 | 1,174人 | 18.4 % |

| 令和3年 | 8,757人 | 1,600人 | 18.3 % |

| 令和4年 | 8,712人 | 1,625人 | 18.7 % |

| 令和5年 | 8,241人 | 1,555人 | 18.9 % |

| 令和6年 | 8,119人 | 1,516人 | 18.7 % |

| 令和7年 | 7,044人 | 1,241人 | 17.6% |

第2次試験(筆記)の合格基準は、第1次試験と同じ(総点数の60%以上かつ1科目でも満点の40%未満がないこと)であるため、一見すると絶対評価のようにも捉えられます。

しかし、第2次試験(筆記)は第1次試験のマークシートのような明確な解答が存在せず、さらに合格率も毎年20%前後で安定していることから、実態としては相対評価であるといえます。

中小企業診断士の第2次試験(筆記)の科目

| A 組織(人事を含む) | 80分 | 100点 |

| B マーケティング・流通 | 80分 | 100点 |

| C 生産・技術 | 80分 | 100点 |

| D 財務・会計 | 80分 | 100点 |

組織(人事を含む)

組織(人事を含む)に関する事例の傾向としては、会社の基本情報や創業から現在に至るまでの経緯などの情報が与えられ、「過去の成功・失敗要因」「現在抱えている経営課題」「現在の経営課題の解決策」について問う問題がよく出題されます。

組織(人事を含む)に関する事例であることから、組織や人事の視点から解答を作成することが重要です。

マーケティング・流通

マーケティング・流通に関する事例の傾向としては、小売業やサービス業の小規模企業が題材となり、「企業の内部環境と外部環境の強みや弱みを洗い出す分析」や「課題解決のための具体的な施策」を問う問題がよく出題されます。

マーケティング・流通に関する事例においては、ターゲット顧客の選定を正しく行うことが重要です。

生産・技術

生産・技術に関する事例の傾向としては、製造業に特化し、「強みと弱み」「課題とその対応策」「戦略」を問う問題がほぼ確実に出題されます。

生産・技術に関する事例においては、専門用語が多く問題文の読解がしづらいため、設問から先に読んで、設問の意図を外さないような解答を組み立てることが重要です。

財務・会計

財務・会計に関する事例の傾向としては、財務諸表が与えられ、「現状分析」「課題発見」「改善提案」についての計算問題と論述問題がよく出題されます。

財務・会計に関する事例においては、生産・技術と同様、設問から先に読み、設問の意図を外さないようにした上で、計算ミスを防ぐことが重要です。

中小企業診断士の第2次試験(口述)概要

| 受験資格 | その年度の第2次試験筆記試験合格者 |

|---|---|

| 試験実施日 | 例年1月中旬の日曜日 |

| 試験地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 |

| 合格発表 | 1月中旬〜2月初旬 |

| 試験形式 | 個人面接 |

|---|---|

| 合格基準 | 評定60%以上 |

第2次試験(口述)は、その年度の第2次試験(筆記)合格者のみが受験でき、例年1月中旬あたりに実施されます。

第2次試験(口述)は10分前後の個人面接形式で、受験者1人に対して面接官2~3人が質問をしていく形で進行します。服装は自由なため、服装が理由で不合格になることはありませんが、試験当日はスーツを着用して臨むのが無難です。

中小企業診断士の第2次試験(口述)の試験内容

第2次試験(口述)は、筆記試験で登場した事例について、筆記試験とは異なる角度で質問されます。質問の数は基本的に4つですが、人によって質問数が異なることもあり、統一はされていないようです。

試験中は資料や参考書等の閲覧は一切不可ですが、例年99%以上の人が合格しており、基本的に落とされる試験ではありません。事前に筆記試験で出題された事例を分析した上で、落ち着いて対応すれば問題ないでしょう。

中小企業診断士の免除科目

中小企業診断士試験では、条件を満たせば試験科目の免除を受けられる場合があります。ここでは、中小企業診断士の免除科目について解説します。

科目合格による免除

中小企業診断士の第1次試験には「科目合格」の制度があり、一部の科目に合格(満点の60%以上を取得)した場合、事前に申請しておくことで、翌年度および翌々年度の試験で当該科目の試験が免除されます。そのため、以下の例のように3年以内に7科目を合格できれば、第1次試験合格となります。

ただし、第1次試験に合格した場合には、過去の科目合格による申請はできなくなるため、注意が必要です。

【第1次試験科目合格パターン例】

| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |

|---|---|---|---|

| A 経済学・経済政策 | 科目合格 | 免除 | 免除 |

| B 財務・会計 | 科目合格 | 免除 | 免除 |

| C 企業経営理論 | 科目合格 | 免除 | 免除 |

| D 運営管理 | 不合格 | 科目合格 | 免除 |

| E 経営法務 | 不合格 | 科目合格 | 免除 |

| F 経営情報システム | 不合格 | 不合格 | 科目合格 |

| G 中小企業経営・中小企業政策 | 不合格 | 不合格 | 科目合格 |

資格等の保有による免除

特定の資格を保有していたり、特定の資格試験で一部の科目に合格していたりする場合にも、中小企業診断士の第1次試験の一部科目が免除されます。

| 保有資格 | 免除科目 |

|---|---|

| 公認会計士試験内「経済学」合格者 | 経済学・経済政策 |

| 不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者 | 経済学・経済政策 |

| 公認会計士、公認会計士試験合格者 | 財務・会計 |

| 税理士 | 財務・会計 |

| 弁護士、司法試験合格者 | 経営法務 |

| 技術士 | 経営情報システム |

| 情報処理技術者試験合格者 | 経営情報システム |

資格等の保有による免除は、前述の科目合格による免除との併用が可能なため、ダブルライセンス(複数の資格取得)を目指している人は、資格を取得する順番も考慮してみましょう。

中小企業診断士の試験に関するよくある質問

本章では参考として、中小企業診断士の試験に関してのよくある質問をQ&A形式でご紹介します。

科目合格制度を有効活用すれば、働きながらの合格も十分に可能

中小企業診断士は難関資格であることは間違いありませんが、科目合格制度をうまく活用すれば、複数年計画で効率的に第1次試験の合格を目指すことも可能です。科目合格者は履歴書にも記載できるため、働きながら中小企業診断士を目指す人は、科目合格制度も考慮した上で計画を立てていきましょう。

なお、働きながら中小企業診断士試験の合格を目指すのであれば、『クレアールの中小企業診断士講座』がおすすめです。クレアールでは、学習対象を合格に必要な最小限の範囲に絞った「非常識合格法」を採用しており、働きながらであっても無理なく自分のペースで合格を目指すことができます。興味のある人は、下記より無料書籍をご請求ください。

監修:古森 創

ソニー(株)にてマーケティング、営業、経営監査、新規事業開発の仕事に従事した後、中小企業診断士として独立開業。株式会社古森コンサルタンツ代表取締役。ソニーでの経験をベースとした「売上改善プログラム」、「新規事業開発推進支援」を中心にコンサルティング・セミナー・研修など実務の第一線で活躍しながら、受験のプロとしてもこれまで多くの合格者を輩出し、「スゴ腕講師」として高い評価を受ける。

【試験に関する問い合わせ先】

一般社団法人 中小企業診断協会

〒104-0061東京都中央区銀座1−14−11銀松ビル5階

電話:03-3563-0851(代)