第904条の2【寄与分】

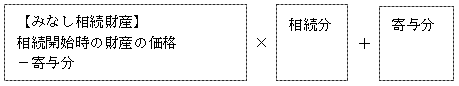

① 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条【法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定】までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

③ 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

④ 第2項の請求は、第907条第2項【家庭裁判所への遺産分割の請求】の規定による請求があった場合又は第910条【相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権】に規定する場合にすることができる。

【解釈・判例】

1.寄与分権者がいる場合の具体的相続分の算定

2.要件

(1) 特別の寄与であること。

(2) 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものであること。

(3) 結果として、被相続人の財産の維持又は増加があったこと。

3.寄与分を受けることのできる者は共同相続人のみである。内縁の妻や事実上の養子などには寄与分は認められない。また、共同相続人でも、欠格者・廃除された者・相続放棄者は、相続資格を喪失するので、寄与分は認められない。

4.本条の寄与とは、当該身分関係において通常期待される程度を超える貢献をいう。配偶者の通常の家事労働や夫婦間の協力扶助義務、親族間の義務の範囲内で行われる行為は、特別の寄与行為ではない。

5.3項は、被相続人の意思を尊重し、遺贈を寄与分よりも優先させている。