第95条【錯誤】

① 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

② 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

③ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

④ 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

【解釈・判例】

1.意義

意思表示に錯誤があった場合において、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、表意者は錯誤を理由として当該意思表示を取り消すことができる。

2.錯誤の種類

(1) 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

① 表示上の錯誤

言い違え、書き違えなど表示行為自体を誤るもの。10万円と書くところを100万円と書いた場合。

② 内容の錯誤

表示行為の意味を誤るもの。ドルとポンドを同価値と考えて1ドルと書くところを1ポンドと書いた場合。

(2) 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

① 意思表示そのものではなく、意思を形成する過程としての動機に錯誤がある場合(いわゆる動機の錯誤)。駄馬を受胎した良馬と思って購入した例が該当する。

② 当該錯誤を理由に表意者が意思表示を取り消すには、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示され、法律行為の内容になっていたときに限られる(2項)。

3.錯誤による意思表示の効力

(1) 原則

表意者は意思表示を取り消すことができる(1項)。

(2) 例外

錯誤に陥ったことについて表意者に重大な過失がある場合は、次の場合を除き、意思表示の取消しをすることができない。

① 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4.善意・無過失の第三者との関係

錯誤による意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者に対抗することができない(4項)。

5.離婚に伴う財産分与をするに際し、分与者が自己に譲渡所得税が課税されることを知らず、かつ、それを当然の前提として、むしろ被分与者に課税されることを案じる会話を交わしていた等の事情の下では、課税負担の錯誤にかかわる分与者の動機は相手方に表示され、意思表示の内容をなしていたと解すべきである。したがって、分与者は財産分与の意思表示について錯誤があったことを主張することができる(最判平元.9.14)。

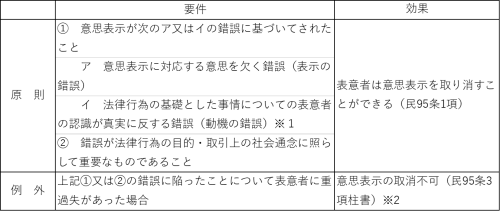

【暗記】

錯誤による意思表示の効果

※1 当該事情が法律行為の基礎とされていることの表示も必要(民95条2項)

※2 相手方に次の事由がある場合は、表意者に重過失があるときであっても、意思表示を取り消すことができる(民95条3項各号)。

① 表意者に錯誤があることを知っていた(又は重過失によって知らなかった)

② 表意者と同一の錯誤に陥っていた