「中上級講義」のポイント

クレアールの「中上級講義」で、異なるアプローチから再スタート!

全科目について一通りの学習経験がありながら、今一歩、得点が伸びない受験生が、異なるアプローチから学習をすることによって、ぐんぐん得点が上昇し、合格するというサクセスストーリーを何度も目撃しています。合格体験記で言えば、「基本に戻ったことが合格に繋がった」とか、「やはり条文が大切だった」などのコメントです。

クレアールの中上級コースに含まれる「択一式合格論点マスター講義」は、受験生にとって手が廻らない「条文」を中心とし、「条文」から知識を整理する手法をとります。「条文」を中心とした基本的事項の知識の再整理を行い理解・定着を図り「迷わず正解」を目指します。

一方、体系的なテキストも学習したし、条文にも過去問にも目を通しているのに択一の合格基準点前後から得点を上積みできない方には、一つ一つの論点を少し掘り下げて学習することが有用です。司法書士試験で問われている事項の内容は、根っこでは繋がっているものです。一つの理解が深まることで、霧が晴れるように全体の理解が繋がることがあります。

クレアールの上級コースに含まれる「択一基準点攻略マスター講義」は、そのような論点を一問一答の問題を活用しながら整理する講座です。テキストも条文も過去問も一通り学習した受験生が、この論点を繋ぐ学習でアプローチすれば、基本的知識の精度を高め、「推論が成り立つ」または「推論は成り立ち得ない」と言い切れるように、正確な知識習得が実現できます。2025年司法書士試験の合格は、クレアールの中上級者向け講義で勝ち取りましょう。

リベンジ合格のための、4つのポイント

今までの自分の勉強方法が網羅的(※1)になっていないか見直す。

学習範囲を出題可能性の高い事項に限定して、その部分を徹底的に勉強する。基本事項確立主義を徹底する。

基本的知識の精度を高め、「推論が成り立つ」または「推論は成り立ち得ない」と言い切れるように、正確な知識習得の追求を目指す。

苦手科目を作らずに正答率50%以上の問題について「迷わずに正解できた」を目指す。

(※1) 網羅的勉強とは、例えば、ある論点に対応するために、基本的な知識から演繹による推論をせずに知識だけを使って解答を出そうとし、細かな知識をそのまま頭に入れようとする勉強など、いたずらに知識の量や広さを求める勉強をいいます。

クレアールは、令和5年度司法書士試験をこう捉える!

午前の部

判例の趣旨に照らし解答を求める問題数は、35問中17問(前年も17問)とほぼ固定したようです。憲法と刑法はすべて判例の趣旨に照らし解答を求める問題ですので、残る民法と会社法の分野は、条文の知識だけで解く問題の多さが顕著になっています。刑法の2問が単純正誤問題でしたが、それらを除く33問が組合せ問題です。改正法関連では令和5年4月1日施行の民法改正の共有等関係から2肢が出題されましたが、令和4年9月1日施行の会社法改正からの出題はありませんでした。刑法が例年より難易度の高い問題であったためか、民法、商法がオーソドックスな論点からの出題であったにもかかわらず、択一の基準点は、78点と昨年度(81点)よりも低くなりました。しかしながら、基準点の合計点(183.5点)と合格最低点(211.0点)との得点差を埋めるためには、基準点を突破しただけで満足してはいけません。条文の知識問題が多い午前の部の科目で、高得点を獲得することが、合格のための必要条件になりますから、改正法を含む条文の細かな知識を正確に獲得することが重要です。

午後の部(択一式)

すべて条文及び先例の知識問題で、かつ組合せ問題です。民事訴訟法等が得点しやすい問題であったものの、不動産登記法及び商業登記法では細かな知識を要求する問題もあり、例年並みの難易度は維持されていました。そのため、択一の基準点(足切り)は昨年と同じ75点でした。午前の部の択一に比べ、問題文が長いうえに、事例形式の肢になっている問題もあるため、問題文を読むのに時間がかる傾向があります。そのうえ、記述式問題を解答する時間を確保する必要もありますから、正確な知識で肢の正誤を確実にチェックし、提示されている選択肢の組合せを使って素早く正解を導き出す知識及び技術が要求されます。午後の部の択一に関しては、答練などを使って、素早く正解を導き出す技術を訓練することも重要です。

午後の部(記述式)

記述式は、問題文の頁が31頁と昨年の37頁よりも大幅に減少しましたが、これは不動産登記の別紙が5枚しかなかったためです。問題の頁数が減少し、問題は読みやすかったのですが、各登記とも解答の記載量が多くなっているため、今年も最後まで解答を書き切る力が要求されました。不動産登記では、譲渡担保契約の解除の登記、共同担保権における配当額の計算問題及び民法392条2項による代位の登記が初めて出題され、申請する登記は基本的な知識があれば解ける問題であるものの、高得点を獲得するのは難しい問題でした。商業登記は、吸収分割を行った当事者という関係はあるものの、2つの別の会社が変更登記を申請する形式の問題でした。一方は大会社で監査等委員会設置会社、他方は取締役会を設置しない非公開会社というもので、それぞれの定款について会社法の定めと異なる定款の定めがあるかどうかをチェックする必要がありました。申請する登記自体は基本的な知識があれば解ける問題でしたが、決議の要件を満たす議決権の数を解答させる小問など目新しい出題がありました。2問とも、大きく減点されるような論点があるわけではありませんでしたが、高得点を獲得するのは難しい問題で、基準点は30.5点と大きく低下しました。このような問題に対しては、小さなミスすることなく、基本的な登記を確実に得点していくことが重要です。

クレアールメソッドを使って本試験問題を分析

動産質に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、被担保債権の弁済に充当することができる。

イ 質権の設定は、債権者にその目的物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じない。

ウ 質権者は、その権利の存続期間内において、質権設定者の承諾がなくとも、質物を第三者に引き渡して、当該第三者のために転質権を設定することができる。

エ 質権者は、質権者による質物の使用について質権設定者の承諾がなく、かつ、目的物の保存のために質物の使用の必要がない場合であっても、質物の使用をすることができる。

オ 質権設定者が被担保債権の弁済前に質権者に対して訴訟を提起して目的物の返還を請求し、質権者が質権の抗弁を主張した場合には、裁判所は、当該請求を棄却するとの判決をするのではなく、被担保債権の弁済と引換えに目的物を引き渡せとの引換給付判決をしなければならない。

1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

ア 質物から生ずる果実を収取し、

→所有権者や地上権者は、土地から生じた果実を「収益」できる。一方、留置権者や質権者(不動産質権者を除く)は、収益権はないが、果実を「収取」して被担保債権の弁済に充当できることは、基本的な条文知識。

イ 質権設定者の承諾がなくとも、質物を第三者に引き渡して、当該第三者のために転質権を設定することができる。

→質権には、質権設定者の承諾のある「承諾転質」のほか、承諾を得ない「責任転質」が認められるのは、基本的条文知識。

ウ 当該請求を棄却するとの判決をするのではなく、被担保債権の弁済と引換えに目的物を引き渡せとの引換給付判決をしなければならない。

→質権は、被担保債権の優先弁済権をもつ担保物権であるので、被担保債権の弁済があるまでは、質権は消滅しないというのは基本的知識。この知識があれば、弁済がされず被担保債権が存在している以上、質権設定者には返還請求権は発生しておらず、裁判所は、質権設定者の返還請求を棄却するという結論を導くことができる。

過去の本試験より合格分析

近年の司法書士試験は、条文及び判例の趣旨を問うという「基本的事項」からの出題が多く、加えて過去に出題された分野の問題が非常に多いことがわかります。ひと昔前の難問・奇問は影をひそめ、実務家選抜試験という意味合いが強く反映された試験とも言えます。午前の部の試験科目では、基本的知識の有無をストレートに問う問題が多く、午後の部の試験科目では、会話に対する応答や登記記録の読み取りといった判断力や行うべき登記の申請全体を見渡せる力を必要とする問題が増加しています。こうした傾向が見られる司法書士試験にリベンジを果たそうとする皆さんには、以下のことが最善の対策であると言えます。

POINT1

知識の量や深さを求めず、学習対象を基本的事項に限定する。

POINT2

基本的知識の精度を高め、そこから法律的な推論の展開に耐えられるようにする。

POINT3

苦手科目を作らずに、正答率50%以上の問題については正解できるようにする。

択一式の“落とし穴”

司法書士試験の択一式問題は、基本的な学習を繰り返し行うことで培った確かな知識の習得がその正否を分け、付け焼き刃の知識の詰め込みを行っただけでは対応しきれません。過去問は解けるようになったが本試験では実力を発揮できないという方は、「理由を付して選択肢の正誤を言える」といった「正確な知識」の確立が必要と言えます。

記述式の“落とし穴”

問われている記載事項そのものは誰でも知っている基本的なものですが、前提としている登記の要否や、依頼内容と登記されている事項との矛盾点など、登記申請全体を把握する力がないと、必要な登記申請が欠落することになり、ほとんど得点にならないという現象が発生しています。高い精度の択一知識の確立とひな形の習得を前提とした、展開力、構成力を高めるような「答案作成への取り組み方」が必要と言えます。

非常識合格法

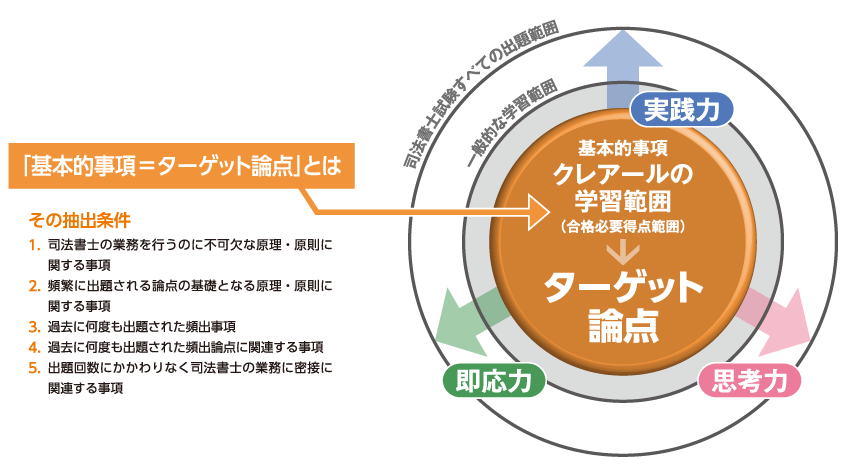

合格に必要な範囲に学習対象を絞り込み、実践力・即応力・思考力の強化に、学習時間を傾斜配分。

合格するには満点を取る必要はありません。クレアールの非常識合格法では、学習対象を全科目とも過去の出題実績論点と実務における重要性などを加味して抽出した基本的事項に絞る事で、苦手科目を作ることなく、その基本的事項の精度を高め、実践力を養います。

敵(司法書士試験)を知り合理的な学習を行えば、短期合格は可能!

司法書士試験の出題傾向

最近の試験内容を分析すると、私たちの目から見ても難しい問題が35問中4〜5問出題されています。しかし、問題の大部分は繰り返し出題されている基本問題にすぎません。受験予備校の中では、「この難問を解くため、ここまで勉強する必要がある」と説明するところがありますが、司法書士試験は膨大な時間をかけて研究をしなければ解けない問題を解答して合格する試験ではありません。繰り返し出題されている基本的な問題を正確に解答する、例えて言えば、「難問の5問は全て間違ったが、他の30問はミスはなく全問正解した」タイプの受験生を合格させる試験なのです。

だから「非常識合格法」

クレアールでは、最近のこのような司法書士試験の出題傾向を分析し、基本事項を正確・迅速に処理できる能力を習得し、短期合格を実現することを目的としています。クレアールの「非常識合格法」は、短期合格を実現するための最善の学習方法だと考えます。

司法書士 非常識合格法

考案者:戸谷 満 講師

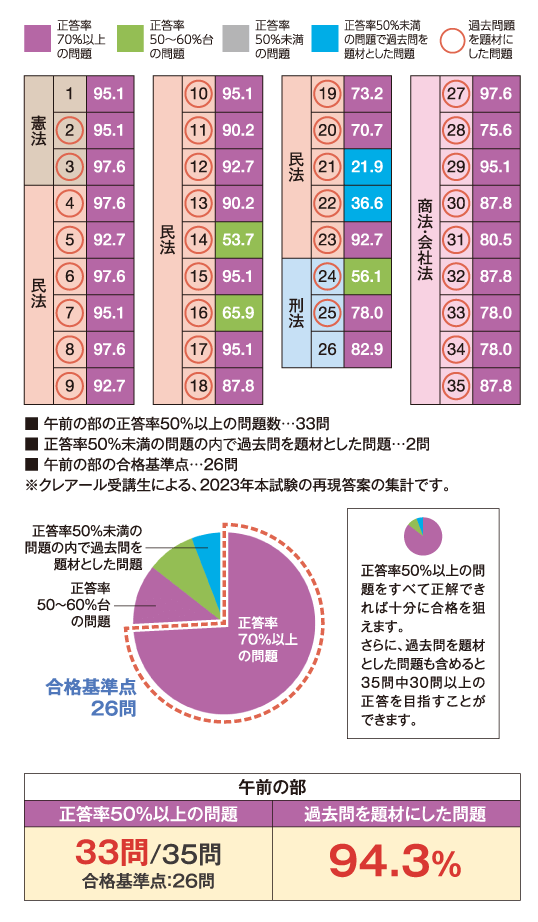

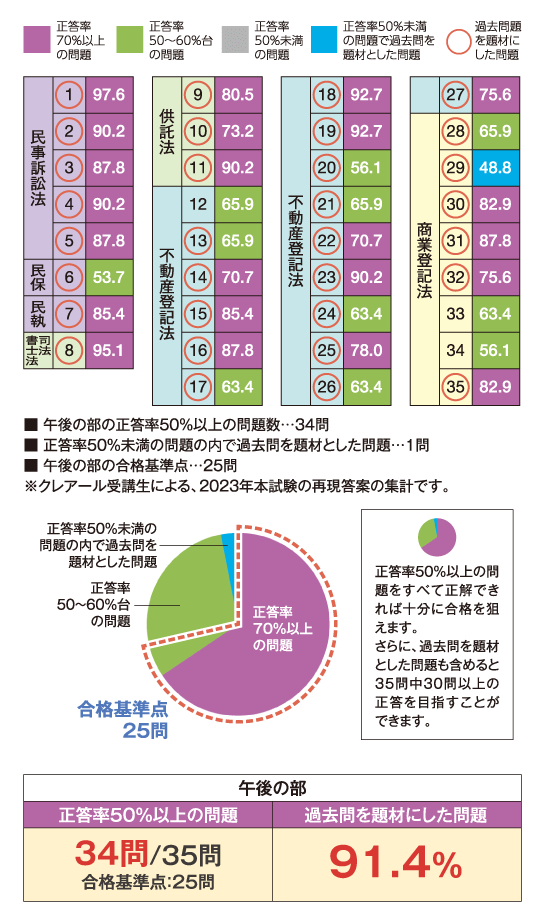

令和5年度 司法書士試験正答率(択一式)

令和5年度試験問題から

前の部の場合、正答率50%未満の問題は全35問中2問。合格基準点は26問なので、正答率50%未満の2問を切り捨てても合否には問題ありません。したがって、正答率50%以上の問題を解くための学習に徹することが、合格への近道と言えるのです。また、午前の部及び午後の部の92.9%(70問中65問)が、過去問題を題材にした出題でしたので、これを見れば過去問題の重要性がお分かりいただけます。

午前の部

午後の部

司法書士試験合格者VOICE

わずか0.5点足らずで不合格を経験した私が翌年全国順位第9位の成績で合格するまで

択一の学習は『択一六法』を繰り返し熟読すること、これのみです。大手の予備校のテキストは条文に加えて判例・先例・過去問に至るまであまりにも多くの情報が掲載されすぎており、繰り返し学習するには非常に非効率だと思います。受験生が苦手とする会社法や民事訴訟法などのボリュームも半端ではありません。『択一六法』はまず条文の掲載があり、そこに加えて関連する判例・先例などがシンプルな形でまとめられており、非常に読みやすい内容になっています。不動産登記法・商業登記法などの手続法も判例・先例などをいくら細かく学習してみたところで、基本法の根本的な知識と理解がなければ。主要な幹を見ずに、枝葉ばかりを学習しているようなものです。この点、『択一六法』はまず基本法、そして関連する規則や先例などがコンパクトにまとめられており、非常に効率的に学習することができました。そして令和4年度の本試験で最高の結果を残す事ができました(午前・午後ともに34問/35問正解)。

「絶対に受かりたい、諦めない」

と思う気持ちが大事

クレアールの講義は、その論点の結果についてきちんと理由や理屈を説明してくれます。単純に結論だけを覚えようと思っても、なかなか覚えられませんが、理由・理屈がわかれば頭に入りやすいので良かったです。また、理由や理屈を覚えておくと他の論点と繋がったり、応用して考えられるようになるので、ただ暗記するよりも合格が近くなると思います。結果的に口述試験の際にも、これらが役に立ちました。私は、仕事との両立のため、隙間の時間を有効に使わなければなりませんでしたが、移動中も1000問ノックWebテストによる問題演習をしたり、ダウンロードした択一六法を読んだりして勉強を続けることができました。択一六法や書式のひな形集をスマートフォンに入れておき、気になった点はすぐに調べられたことはとても良かったです。

クレアールを選んだ決め手は

安心保証プランと良心的な価格

講義・教材がタブレット1つで確認できるというところです。学習を始めた頃は紙の本も利用していましたが、タブレットのマルチタスクが使えるようになってからは、答練以外はタブレットで学習を進めていました。講義を再生しつつ、PDFの教材に書き込み、確認したい条文はWEBで同時に確認できるため、大変効率良く進められました。育児をしながらの勉強では、子供を寝かしつけてその横で勉強する、というときにタブレット1つあれば明かりも不要で、すぐ始められるのは大変便利でした。また、各講義の音声データもかなり活用させていただきました。解法マスターや答練などは幼稚園に娘を預けている間に実施し、その解説講義は車で音声を聞きながら迎えに行っていました。

秀逸な教材に情報を一元化、テキスト・択一六法・合格書式マニュアル。

科目ごとにメインとなる教材を一つ決めて、情報を集約しました。同じテーマに関する情報が複数の資料に分散されていてどの教材をメインとするかが定まっていないと、問題を解く際に思い出すのが難しいからです。私の場合は、民法及び不動産登記法はそれぞれの択一六法に、その他の科目はクレアールのテキストに情報を集約していました。特に、会社法・商業登記法のテキストは、情報を集約するツールとして試験日までずっと使いました。また、記述対策は合格書式マニュアルへ情報を集約しました。メールでの質問にも迅速丁寧に答えていただきました。通信での受験生にとっては、大変ありがたかったです。

択一式の精度を上げて記述式に

時間を充てることが出来たこと

クレアールを選んで良かった点は「択一六法」「合格書式マニュアル」「記述式ハイパートレーニング」等の教材の存在です。択一六法はコンパクトに纏められており、網羅性も高く、合格した年の択一対策は殆どこれのみを使っていました。合格書式マニュアルは丁寧な解説付きで他のテキストを見ずとも、これのみでそれぞれのシチュエーションの学習や復習が出来るという効率的なものでした。記述式ハイパートレーニングは本試験レベルの問題を内容としており、少しの判断ミスで大失点につながる絶妙な問題が多く、記述における自身の弱点を洗い出すことと自力を身に付けることに役立ちました。これから合格を目指される方々も一度覚悟をしたなら合格を諦めずひたすら邁進してください。この試験は方向性を間違わなければ決して努力を裏切りません。そしてその方向性を間違わないためにもクレアールを始めとした予備校のプロの講師に師事を受けるべきです。

兼業受験生の強い味方、スキマ時間も有効活用。努力は裏切らない!

テキスト、過去問、答練、模試のいずれをとっても無駄を削った、非常にシンプルな構成でした。会社法の条文等、条文のままではなかなか理解する事が難しい箇所については、択一六法の超訳を確認する事で要点を掴む事が容易に出来ました。権利関係をイメージするのが難しいものや情報が複雑に入り組んでいるものについては、講義中にパワーポイントのスライドを使用して丁寧に解説して下さる為、記憶や知識の定着に役立ちました。1000問ノックWebテストはかなり重宝しました。私は兼業受験生で平日はまとまった勉強時間が取りにくい為、通勤時や空き時間に何度も活用していました。本試験当日も直前まで1000問ノックWebテストでウォームアップをしていました。問題のボリュームも丁度良いと思います。