「司法書士の受験知識」を活用して3ヵ月で行政書士を目指せる!

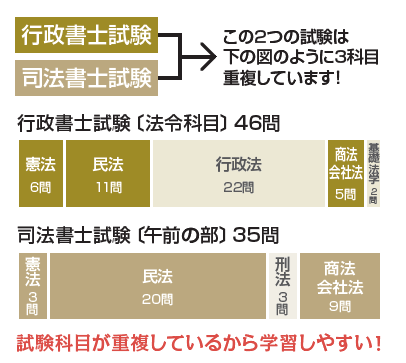

3科目が重複しているから、短期合格が可能に!

行政書士試験と司法書士試験は、法令科目での「憲法」「民法」「商法・会社法」が重複しています。重複科目は、司法書士試験の学習をしていれば、行政書士試験に充分に対応できるレベルです。したがって、行政法と基礎知識科目を中心に学習していけば、短期間で合格レベルに達することができます。特にこの試験は、行政法と並んで民法が合否を分ける科目になると言われています。民法に強い司法書士受験生にとっては、非常に有利になります。

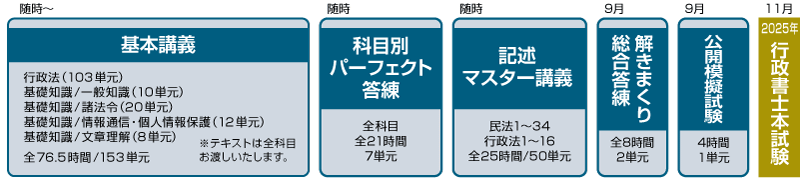

カリキュラム

司法書士試験科目を除いた「行政法」「基礎知識」を中心としたカリキュラム

2025年合格目標 司法書士受験者対象 行政書士コース受講料

| コース名 | 8月案内価格 | コース番号 |

|---|---|---|

| 2025年合格目標 司法書士受験者対象 行政書士コース | 49,800円 | 162507101A |

| 2025年合格目標 司法書士受験者対象 行政書士コース オプション答練資料 | 5,000円 | 162507101B |

| 2025年合格目標 司法書士受験者対象 行政書士コース | |

|---|---|

| 8月案内価格 | 49,800円 |

| コース番号 | 162507101A |

| 2025年合格目標 司法書士受験者対象 行政書士コース オプション答練資料 | |

|---|---|

| 価格 | 5,000円 |

| コース番号 | 162507101B |

入学金、教材費、消費税、送料込み

行政書士担当講師紹介

杉田 徹 講師

本コースにおける主担当講師。行政書士試験攻略には行政法の学習が必要不可欠。日頃触れることなくとっつきにくい様々な法律を「基本講義」でわかりやすく解説してまいります。

竹原 健 講師

本コースにおける「記述マスター講義」の担当講師。行政書士試験では40字程度で解答する記述式問題が出題されます。行政法と民法の記述式対策について基本的事項から解説をしてまいります。

行政書士合格 & 司法書士合格 W合格

毎年多くの同一年ダブルライセンス取得者を輩出

司法書士受験から合格発表までの時間を有効活用。司法書士受験者対象行政書士コースで3カ月合格!

司法書士試験終了後から短期間で一発合格できました(K.Eさん)

行政書士を取得しようとした理由

私はもともと、司法書士試験に挑戦していて、今回は4回目の受験でした。今回はまあまあ手ごたえがあったこともあり、司法書士合格者のなかでダブル取得する資格として、行政書士が上位にあったことと、私が将来的に独立開業したい場所が田舎であることから、農地の所有権移転に必要な農地法上の許可を申請できる行政書士の資格は必須だろうという考えから、行政書士試験に引き続きチャレンジすることにしました。

行政法の学習方法

行政法は、司法書士試験の科目ではないため、初めて学習する分野でした。そのためなんとなくとっつきにくかったのですが、講義がとても分かりやすく、重要なところは特にしっかりと解説してくださるので、ポイントをしぼって学習することができたと思います。講義後の復習では、とくにわかりにくいところや、何度読んでもなかなか覚えられないところを重点的に学習しました。また、チャプターごとに星印の3段階で示してあるので、復習の際は参考にしました。苦手でなかなか覚えられないところも、星3とかだと特にがんばってどうにか覚えたりしました。過去問も、空いた時間でなるべくがんばって解くようにしました。

これから合格を目指す方へ

司法書士の先輩方も、行政書士はあった方がいいとおっしゃる方がけっこう多いので、司法書士試験の終わったタイミング、つまり、民法等の知識がまだ残っているうちにあと少しの勉強を何とかがんばって受験することは、一息つきたいときにちょっとしんどいですが、かなりおすすめです。来年受けようと思っても多分難しいです。このタイミングなら、少ない学習時間でもどうにかなります。ですが、独学では少し難しいかもしれないので、ポイントをしぼったクレアールの講義は活用して損はないと思います。がんばってくだい。

司法書士試験の知識を活かして3カ月で一発合格(I.Kさん)

行政書士を志した動機

司法書士試験終了から合格発表まで3カ月程度時間があったので、その期間で何か出来ることは無いかと考え、行政書士の資格取得を目指しました。試験範囲の大部分が司法書士試験のものと被っており、まだ知識が新鮮なうちに行政書士も取得してしまうのが有利だろうと思いました。

具体的な学習方法

過去問とテキストはセットで使っていました。暗記は最終的にしなければならないものだと思うので、答練に間に合うように行いました。

▶初期(1~2周目くらい) 「①講義・テキストを見る→②該当箇所の過去問を解く→③過去問を正解するのに必要だった知識は何かの確認→④暗記」で1セットにしていました。

- ①講義・テキストを見る 先生が「ここは覚えてください」と言っていた部分は分かるように書き込みながら見ていました。

- ②該当箇所の過去問を解く 最初は何もわからないと思うので、テキストを見ながら考えるか若しくはすぐ答えを確認して次の③に移ります。

- ③過去問を正解するのに必要だった知識は何かの確認 例えば条文知識そのものが聞かれていたとしたら、条文のどの部分が弄られて選択肢が作られていたのかを確認していました。自分はテキストにマークして、過去問の引っかけ方も一緒にメモってました。

- ④暗記 テキストの赤文字のところと、赤文字になってないけど過去問等で出てきて気になった知識(青ペンでマーク)を赤シートで隠しながら暗記していました。翌日、3日後、1週間後、2週間後と復習していました。ただし、復習については各々の可処分時間と相談する必要があると思います。

▶中期(3周目以降) 「①単元ごとに過去問を解く②間違えた部分や自信が無かった部分について、どういった知識が必要だったのか確認しつつテキストを読む③暗記」で1セットにしていました。初期とは異なり、過去問とテキストを読む順番を入れ替えています。ここでの過去問の役割は、自分が理解できてないことや覚えてないことの洗い出しでした。 自分は3周目あたりから似ている知識を横に並べて一緒に覚えていました。例えば出訴期間です。行政不服審査法と行政事件訴訟法と地方自治法で出てきた出訴期間は表にしてパソコンでまとめていました。

▶直前期 主に暗記事項が抜けていないか確かめるのに時間を使いました。自分で似ている知識をまとめた表を見直したり、記述式対策で覚えなければいけない条文などの最終確認を行いました。

【体験記紹介】毎年多くの同一年ダブルライセンス取得者を輩出!