受験回数 1回

受講コース:カレッジスピードマスターコース

行政書士を目指した動機

もともと社会人になった時から、各種業法関連の内部監査や行政対応を扱う部門で仕事をしており、業法の他にも「個人情報保護法」を扱うプライバシーマーク認証や監査、「情報セキュリティ関連」「環境法規制関連」を扱う国際認証規格の管理、監査を担当してきました。

行政指導などが絡む案件の担当をする際などは、行政書士の先生や顧問弁護士と連絡を取り合い対応協議する機会などもあったため、もともと行政書士に関する興味は持ちやすい環境だったと思います。

自ら行政書士試験に合格することで、組織内で業務を進める際にも社内的な信用の担保ができ、将来的に専門業務を発展させてキャリア形成する上でも、資格が活用できると考え、社会情勢により外出する機会も減った2021年の1回限定で、受験することにしました。

クレアールを選んだ理由

働きながらの勉強となるため、Web講座の受講ということは決めていましたが、最初は特に候補などはありませんでした。

Web上で色々な講座を比較検討した時に、モバイルデバイスでの視聴ができることや、申し込み当時、クレアールさんがキャンペーンをされていたことなどもあり、クレアールさんに申し込みをさせて頂きました。

具体的な学習方法

2021年の5月頃から学習を始め、とにかく講義動画を1から視聴していきました。

学習科目順もクレアールさんの動画の順番通りに視聴していきました。

教材もクレアールのもの以外は一切使わず、市販の簡易版六法を買っただけです。

動画視聴、過去問Webテスト、添削課題。基本的にはこれだけです。

勉強にあたり自分が意識したこと

いろんな人の言葉に踊らされて、「効率よく6割とろう」と思わないことを意識しました。

多分自分が試験に落ちる場合は180点取ろうとして、180点に届かない場合です。

「効率とか関係なく250~300点を目指す」ことで最終的に180点以上取れるだろうと思いながら勉強しました。

テキストの使い方としては、なるべく「文字にマーカーを引かない」ことを意識しました。

逆にマーカーを引いていないところの記憶が曖昧になるのを避けるためです。

「どこが出題されるか」が分からないのに「どこにマーカーを引くべきか」が分かるはずはありません。

学習し始めて気付いたことですが、法律の解説や判例の重要論点をちゃんと理解するのには、テキストの下の方に書いてある注釈や、※印で補足してある部分が重要だったりします。

そこをみて初めて「そうゆう前提があっての判例なのか」とか「そうゆう例外もあるのか」と考える機会が多くなり、重要論点の記憶が定着するのに繋がりました。

それならば、と注釈や補足にも全部マーカーを引いていては、結局全部に引くことになります。それなら最初から引かない方がテキストは綺麗なままなので見やすいです。

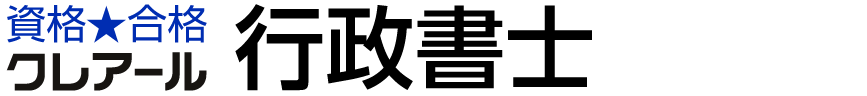

逆に、テキストにまとめてある「表」を「図」として記憶することを心掛けました。チャプターの所々にまとめてある図はしっかりマークして、「図」として記憶するようにしました。

写真1

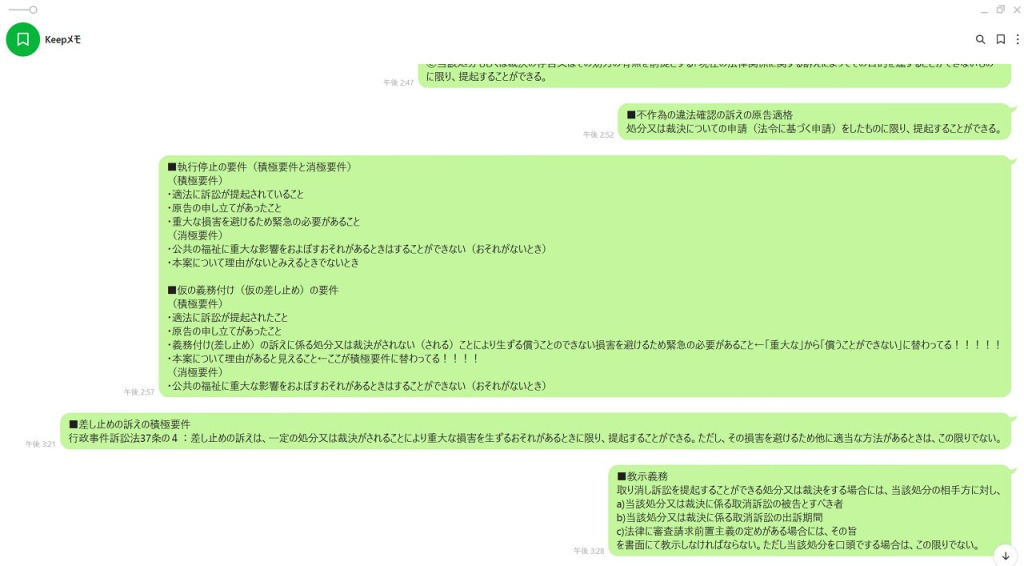

・LINE等のデバイスツールを使用

あとは、過去問WEBテストやクレアールさんの添削課題で間違えたところや、完全に覚えたい重要論点のまとめを、「LINEメモ」にひたすら打ちました。

「打つ」という行為をすることで記憶しやすくなりますし、スマホのLINEメモであれば、電車内や、ふとした時にいつでも見られるので、何かにログインしたり、ノートを持ち歩いたり出したりするよりも使いやすいツールとなりました。

資格の今後の使い道

行政書士に限らず、資格があるだけ、では1円にもなりませんし、合格しただけで急に自分の能力が上がるわけではないので、これまでのキャリアや経験、今の立場や今後の事業プランやマーケティング方法など、他の要素も加味しながら、資格の活用方法を検討したいと思います。

クレアールを受講してよかった点

再生速度を自由に変えられるので、「ちゃんと聞きたいところ」と「すでに理解しているところ」でメリハリをつけて視聴できた。

良い意味で、「学習する」ことだけにフォーカスした作りになっているので、余計な機能や使わないサービス、広告などもなく、シンプルで使い勝手が良かった。