受験回数:1回

受講コース:2022.23年度目標カレッジ2年セーフティコース

☑2022年度合格体験記

☑一発合格

☑法律初学者

☑参考にすべき学習法

【行政書士を志した動機】

- 25年間サラリーマンをしてきましたが、本当に興味のある仕事ではないと常々感じていたこと。

- 法律関係は全くの素人でしたが、「法律」には興味があったこと。

- 法律系国家資格の中でも、行政書士は1万件以上といわれる許認可権限に対する業務の幅広さがあること。

- 独立開業できる可能性のある資格で、自分で定年を決められること。

【クレアールを選んだ理由】

- 受講費用が非常にリーズナブルだったこと。

- しかし、カリキュラムをみると他の予備校と遜色がなく、費用対効果が優れていると感じたこと。(他の予備校はカリキュラムが過剰で、その分割高に思えました)

- サンプル動画の杉田先生の講義が印象に残ったこと。(メリハリのある語り口で記憶に残りやすく、長丁場の学習をするには最適だと思いました)

- セーフティコースという設定があり、万が一の2年目の学習も保証されていたこと。

【具体的な学習方法】

~~全般~~

学習するにしても、右も左もわからない状態でしたので、まずクレアールから送付された学習カリキュラムに忠実に従って学習を進めることを基本としました。学習する際に心掛けていたのは、以下の点です。

・INPUTとOUTPUTのバランスをとること

当初はどうしてもINPUTの割合が増えますが、各単元の区切りのいいところで必ず肢別過去問や確認テストを繰り返し実施するようにして、知識の定着を図るようにしました。

・基本知識の習得に集中すること

基礎のないところに応用は成り立たないので、当初は基本知識の習得に注力しました。どの科目も初学だったので、基本知識はまずテキスト内容の習得に絞り、講義動画の倍速機能を使用して何回も視聴しました。

・短期スケジュールと中期スケジュールを立ててGOALに間に合わせること

私の場合は、1週間を短期スケジュールの単位、1か月を中期スケジュールの単位として学習を計画しました。正直、長丁場のため色々な事情で計画通りに学習が進まないタイミングもあると思いますので、極力短い期間(私は1週間単位)でスケジュールを振り返り、遅れ・進みをリアルタイムで修正して中期スケジュールを順守できるようにし、決められたGOALに間に合わせるようにしました。

・自分の実力を知ること

通学タイプの受講ではないため、自分の実力が今どのあたりにいるか分からないまま本番を迎えるのは危険だと思いましたので、模試は他予備校のものも含めて極力たくさん受けるようにしました。模試については、自宅受験でも本番と同時刻に実施し、身体に本番と同様のバイオリズムを刻むように心掛けました。模試を多数受けたおかげで、時間配分が自然とできるようになった点はメリットでした。また、現在の実力を他の受験者との間で相対評価できる点や、問題難易度別の解答率が分かるため、復習に力を入れられるいい教材が入手できたと思います。(模試の結果に一喜一憂するのはよくないですが)

~~科目別勉強法~~

<民法>

行政法とともにキーとなる科目ですが、1000条を超える条文を見て丸暗記は通用しないと思いましたので、まずは条文を極力身近な例にイメージすることから始めました。杉田先生も講義中によくイラストを用いておられましたが、簡単なイラストを書くだけでも理解度が増しました。

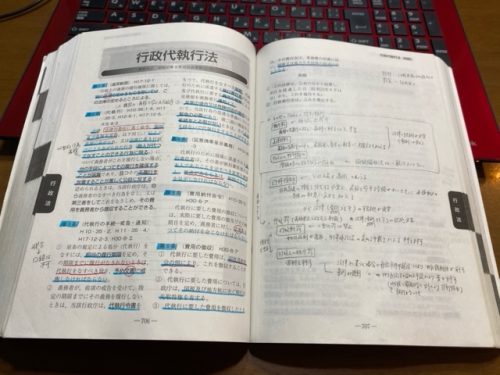

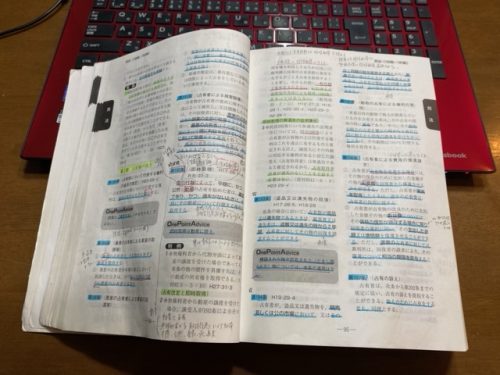

また、民法については、六法(判例付き)を重宝しました。重要論点については、テキストの解説内容を六法に書き込み、判例は、テキストに出てきたもので六法に記載のないものは、すべて六法に書き込みました。私にとって六法は辞書代わりとなり、本番の試験でもこの六法だけ持参し、試験開始前まで見ていました。

<行政法>

民法とともにキーとなる科目だと思います。いくつかの法律が登場しますので、記憶を風化させないように、少しずつですがほぼ毎日繰り返し学習しました。「細かい手続きを正確に記憶していく」ことを念頭に、民法と同様に六法をテキストと併用して活用しました。

<憲法・基礎法学>

基本はテキストの内容を理解することに集中しました。ここでも判例付きの六法を活用しました。

<商法・会社法>

出題実績(5問)からするとあまり深入りしない方がいいと思いましたが、捨て科目は作りたくありませんでしたので、憲法同様テキストと六法の活用で進めました。会社法は条文が多いのですが、「株式会社の設立」と「株式会社の機関」をメインにしました。

<一般知識>

模試でも一度足切りにあってしまい、正直なところ一番対策に苦慮した科目でした。範囲が広いというより無限なので、法律の理解で得点できそうな「個人情報保護法」と、「文章理解」を得点源にすべきと判断しました。あと、大学受験時に読んでいた歴史(日本近代史、世界近代史)の教科書を購入し読む程度でした。

<記述式>

民法、行政法ともに択一試験の延長で対策できると思います。ここでも六法の読み込みがキーになりました。問題文の中で問われている論点を見極められれば、必ず見たことのある条文と結び付けられると思いますので、条文の文言を確実に覚えつつ、「記述式問題は満点を取る必要はなく部分点狙いでいい」との意識で臨みました。

【資格の今後の使い道】

念願の行政書士資格は得ることができましたが、今後は、この行政書士での学習経験を活かして司法書士試験に挑戦し、ダブルライセンスを目指していきます。(実は既にクレアールの司法書士受験講座を申し込み、学習をスタートしています)

行政書士と司法書士は、その業務において関連することも多々あり、業務の拡大が見込めます。また、試験的にも司法書士試験と行政書士試験は、一部重複する試験科目(憲法、民法、商法、会社法)があり、しかもそれらは司法書士試験のメイン科目に相当しますので、行政書士試験の学習経験が十分に活かせると思いますが、司法書士試験への挑戦を後押ししてくれた最大の要因は、今回クレアールの学習カリキュラムを通じて「難関国家試験である行政書士試験へ全力で挑戦した」という経験を得たことでした。

引き続きクレアールを信じ、更なる挑戦を継続していきたいと思っています。