受験回数:3回

受講コース:2021.22年度中上級W受講2年セーフティコース

☑2022年度合格体験記

☑仕事しながら

☑育児・家事をしながら

☑参考にすべき学習法

【はじめに】

15年前、友人が行政書士資格を取得したとき、私は初めてこの資格を知りました。当時、外国人の帰化申請をしたいと友人は語っていました。その後、引っ越しを機に行政書士兼登記測量事務所に転職し、農地転用手続きや、開発許可手続きを手伝うようになりました。上記の友人の業務とは全く分野が違うので、事務所の大先輩に話を伺うと、行政書士の業務は多岐にわたるため、それぞれ専門分野を生かして開業しているとのことでした。私は、転職前は宅地造成に関する業務にも携わっており、現在の業務にもやりがいを感じていることから、不動産を専門分野とする行政書士を目指すことにしました。

【1年目(令和2年度)】

別の資格専門学校でWEB受講をしました。家事、幼稚園・小学生2人の育児、仕事との両立でした。朝食前と子ども就寝後に合計2.5時間/日の勉強をし、移動時間には、スマホによる○×問題にひたすらトライしました。答練では常に制限時間3時間の壁を越えられず、本試験も時間に追われ、合格点にも20点及ばず。この1年を振り返ると、法律・判例など実務から離れているためイメージをつかめず、ただただ試験範囲をカバーしようと必死で、広く浅い勉強でした。

【2年目(令和3年度)】

今までと同じやり方ではいけないという思いと、2年目での合格も容易ではないという思いから、2年コースのあるクレアールを選択し、また、生活スタイルを変えました。夜の勉強をやめ子どもと21時前に就寝、朝3時台から朝食前まで勉強し、25時間/週の勉強時間を確保しました。

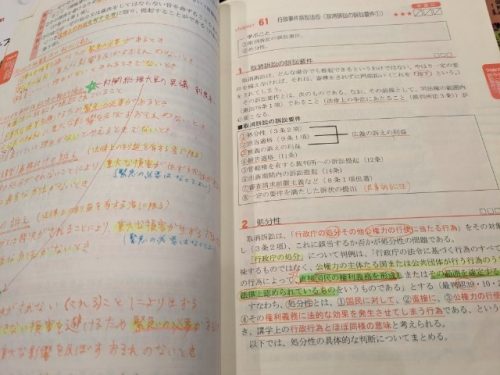

教材について、マルチパステキストはイラストがなく文章・図表等のみのシンプルな印象でした。しかし、基本講義と併せて使用を進めていくと、重要箇所のマーキングや、自分なりに追記・まとめたいことを書き込むのに最適でした。広く浅い勉強ではなく、深い理解をする手助けとなり、1年目に苦手であった行政法の分野は、理解が進むにつれて楽しいとさえ感じるようになりました。暗記についても、自分なりにまとめたページを利用することで、頭に入りやすくなりました。また、さらに、移動時間にはスマホによる○×問題にも引き続きトライしました。

記述式対策については、1年目ではとにかく機械的に「書く」ことを繰り返していました。一方、クレアールの記述マスター講義は、六法の条文チェックをしながら解説していくスタイルで、解答の根拠を六法条文から取り出して文章を作るという手法により、鉛筆が進みやすくなりました。また、条文チェックの習慣がつき、択一対策にもつながるという一石二鳥の講義でした。

本試験結果は合格点まであと4点で、その分、落胆が大きかったです。

【3年目(令和4年度)】

2年目の結果を踏まえ「モチベーションがもう1年続くか」「あと4点とるにはどうしたらいいか」と悩みました。仕事では、行政書士業務の他、土地家屋調査士の補助者業務も行っていたことに加え、もともと理系出身でしたので、知り合いから「土地家屋調査士の方が意外とすぐに取れるのでは」との後押しもあり、思い切って、行政書士3年目(11月)と土地家屋調査士1年目(10月)、W受験を決意しました。

各資格の本試験日はちょうど4週間ずれていたため、10月までは確保可能な25時間/週のうち3~5時間/週を行政書士の勉強に、残りを土地家屋調査士の勉強にあてました。行政書士の勉強については、重要論点マスター講義・記述マスター講義を受講し、夏以降は記述演習を中心に行い、移動時間にはスマホによる○×問題も引き続き行いました。さらに、土地家屋調査士でも民法分野の一部は試験範囲であり、不動産登記法で地役権についても深く学習するため、こちらも行政書士の試験勉強に役立ちました。

10月の土地家屋調査士の本試験終了後は、制限時間3時間を意識して答練・過去問に取り組み、直前1週間は、一般知識対策としてインターネットで検索した時事問題等の読み込みもしました。

本試験では、制限時間に迫られることなく、無事、本試験に合格できました。

【今後について】

W受験した土地家屋調査士についても、無事合格することができたので、今後は、土地・建物の調査・測量・許認可業務を専門とした資格者として、仕事をしていきたいです。

【最後に】

他の何かと両立しての勉強では、勉強時間の確保、毎日の勉強習慣の継続が、まずは一番大切だと思います。限られた時間の中で自分なりの勉強スタイルを確立するまでは時間を要しますが、確立できれば、まっすぐ勉強に取り組めると思います。どうか、ご自分にあったやり方を見つけて取り組んでください。