受験回数:2回(2回ともマジ受験です)

受講コース:2022年度目標中上級W受講コース

☑2022年度合格体験記

☑リベンジ合格

☑参考にすべき学習法

はじめに:会社キャリアの先が見えてきて一発奮起

会社人生の定年(60歳)を前に、50台半ばから会社でのキャリアの頭打ちが見えてきました。いわゆる役職定年とか、シニア雇用という会社制度のレールに今後、60歳以降乗っていくのか、何か自分で起業するのか考えていました。結論は57歳になってから、法律初学者の私が行政書士の勉強を開始したのでした。会社での35年以上のキャリアは経理、財務、税務、監査、経営企画が主なものでしたので、数字から法律への頭の切り替えが必要で、結構、苦戦したのでした。特に条文や判例の暗記は苦戦しました。

行政書士を志した動機

行政書士を受験する前に、実は、一級ファインシャル・プラニング技能士とCFP®を取得していました。これも、50台半ばから始めて突貫工事のような取り組みで何とか合格できました。しかし、ファイナンシャル・プランナー(以下、”FP”)は取り扱える業務も非常に広く、資格独占はなく、いろいろな士業(例えば、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等)の先生との業際の垣根があり、連携が必要になってきます。ライフプラニング、事業承継、資産運用、保険や住宅、教育、年金、介護、税金、中小企業支援等々、勉強していくうちに面白くなっていきました。業際の垣根を気にせず、士業として何か取得できないかと検討した結果、行政書士って面白いかもと考えました。行政への各種届出は独占業務としてできますし、私がFPとの接点で考えている相続、事業承継、家族信託等の分野と親和性が高く、自ら士業として動けるのではないかと考えました。

という、表の理由はいわば、後付けの理由であり、本当のきっかけは、父が昔、地方公務員勤務が40年以上もあり自然と行政書士であったこと、自分の娘の誕生日が行政書士の日であったこと、さらには、現在、会社の企業年金に所属し行政の方との接点として、年金基金運営の行政監査を受けたのですが、細かい法律を根拠にいろいろと指摘をされてしまいました。それで、民間企業とは違うであろう行政の原理って何だろうと疑問がわき、行政書士を勉強すると少しは役所の人の考えや行動原理も理解できるのではないかと思ったのが、本当のきっかけです。

クレアールを選んだ理由

1回目の受験は別の受験予備校を利用しました。テキストもわかりやすいのでよかったのですが、1点、1回目受験の不合格理由となった記述式(60点満点で6点しか取れなかった)を大失敗しました。これは、講師の方が五択やテキストをしっかりと勉強すれば記述式は特段、対策する必要がないと言われました。真に受けたわけではないのですが、市販の記述式対策本や、直前模試の中で記述式の準備は別途しました。が、惨憺たる結果でした。十分な理解をしていなかったのもありますが、模範解答と比較すると記述の方法でまずかった部分もあったなと納得していました。これではいけないと思い、不合格通知が来てから別の受験予備校を1月の末までに探しました。それがクレアールでした。

選んだ理由は、

①記述式の対応が明記されていたこと

②コスパが非常に高いこと

③他校の広告動画を見たときに、講師との相性が重要だと言っておられて、他校の講師の方と比較して、クレアールの竹原先生と杉田先生の説明の仕方が自分にはしっくりときたのが一番の理由です。

まさか、その後、教材が怒涛のごとく来るとは想像していませんでした。

具体的な学習方法

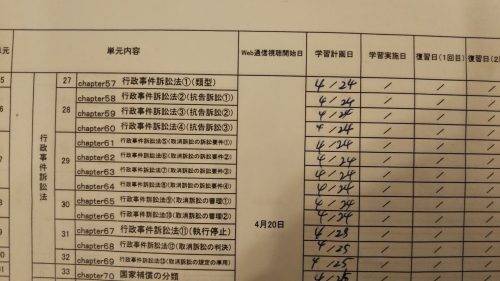

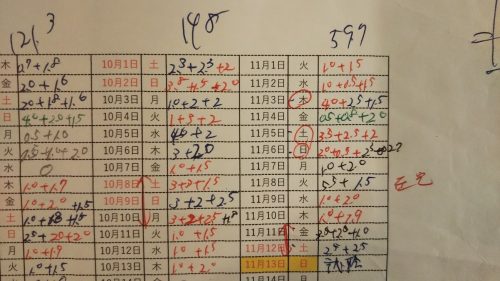

平日、会社がある時は、朝6時起床、夜11時就寝の時間管理を徹底して、夜更かしはしない、飲み会も基本、コロナで行かなかったことで体調を崩さずに2年過ごせたことが大前提にありました。要は毎日の行動の習慣化をして勉強取り組みのハードルを下げることが重要と思います。具体的には往復の通勤時間で正味、テキストを開けるのが1時間、夜は8:00-9:30までの勉強時間は必ず確保して、テキストと動画の勉強をしました。従い、平日はせいぜい2時間平均くらいでした。休日は、挽回すべく、最低4-5時間は勉強時間にあてました。自宅、近くのカフェ、若い受験生に刺激を受けながら市立図書館と場所を変え飽きないようにしました。まるで大学受験と同じでした。とにかく送付されてくる教材を片っ端に消化しました。会社の年休も意識的にとって休日と同じように勉強時間にあてました。クレアールから送付された予定表(写真1)に予定は立てずに、実際に取り組んだ日のみ記載し漏れのないように、又、毎日の勉強時間を細切れに集計した記録(写真2)をつけていました。結局、2月から11月までで合計したら945時間でした。これが2年分なので、結構、しんどい受験生活でした。

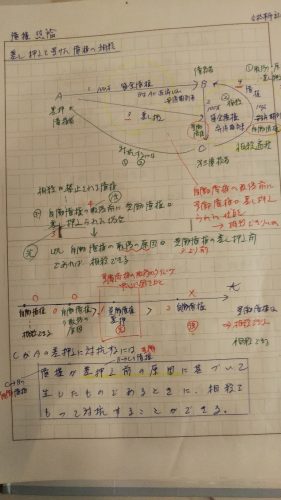

送付されてくる教材以外には使用していなのですが、前回の合格発表までの間に、記憶の忘却曲線を遅らせるため市販の教材を買って読んでいました。とにかく教材は全てこなしたことと、工夫した点は、並行して記述式のサブノート(写真3)を100問以上作りました。問題の内容の図示、問題の題意と解説の内容をボールペンの色を変えて1問A4の1枚の形式で作成しました。試験直前もこれを暗記すればきっと合格できると信じて作成しました。

模試は3回、時間を計って受けました。問題を解く順番も決めシミュレーションをしました。模試の後の一人反省会も行いました。いつもボーダーラインのB判定だったのですが記憶作業の前であったためサブノートを暗記すれば何とかなると妙な自信がありました。

試験前日から会場近くのホテルに泊まって交通障害に備えました。当日は午前の少し早めに会場に入り試験中にトイレに立たなくてよいように水分は控えて、最後の時間を自作のサブノートで最終確認をしました。

資格の今後の使い道、または行政書士としての今後の目標

30代に米国駐在を5年経験し、米国の公認会計士(カリフォルニア州)に登録していました。英語を忘れないためにも今も継続教育をこなしながら維持しています。これとFPと行政書士の合わせ技で定年後の起業を考えています。幸いにも会社員生活の中でいろいろと経験させてもらったので、それも強みにできないか、特に年金資産運用で個人では運用できないような巨額の資産運用も経験し、幅が広がり、動機で記載しました内容のコンサルティング業の準備を始めています。資格だけでは仕事はできず、提供できるサービス内容に落とし込みをしないといけないので、定年(2023年10月)とその後1年程の後任への引継ぎまでの間に準備を整えることを考えています。何か、受験時と生活のサイクルが変わらない今日この頃です。

クレアールを受講して良かった点

いくつかありますが

①教材の多彩さ

②講師の方のレベルの高さと情熱

③コスパのよさにつきます。

教材をこなしていけば進捗管理もでき、網羅性も確保でき、2回目は合格できると妙な自信がありました。結果は記述式で思ったほど点が伸びませんでしたが、合格できたことをうれしく感じています。

終わりに

これから受験される方は、受験する目的とその活用法をきちんと自分なりに理解していることでモチベーションを保てるかと思います。後は、習慣化と体調維持、信頼する教材を全てこなすこと、他に手を出さないことが重要と思います。