受験回数:2回(内お試し受験1回)

受講コース:2022年度目標1.5年パーフェクトコース

☑2022年度合格体験記

☑参考にすべき学習法

☑中高年合格

【はじめに】

私は、四半世紀以上前に某国立大法学部を卒業した「法学士」です。ただし政治学科卒。入学時はぼんやりと法曹の進路も考えていましたが、1、2年時の学部講義で「肌に合わない」と挫折し、法律系の講義は最低限しか受講しませんでした。特に興味が持てなかったのが民法の物権・債権法と会社法でした。

はい、行政書士試験の出題科目ど真ん中です。落第こそしなかったものの、これら法律系の成績は「可」が多かったと記憶しています。こんな「なんちゃって法学士」がよくもまぁ…と、貴校に感謝あるのみです。

【行政書士試験を目指したきっかけ】

新卒で入社したオールドメディアで記者・編集者として勤めてきましたが、控えめに言って、会社も私自身のキャリアも先行きは暗いです。そんな中で「定年前後を問わず、食べていける資格、独立できる資格はないか」と考え、候補に挙げた一つが行政書士でした。また、私は長年の趣味の延長で北京語のスキルがあり、中国や台湾出身の友人も少なくありません。偶然、そのうちの一人から「中国語のできる行政書士を紹介してほしい」と相談を受け、「私でも、資格を取れば需要があるのでは?」と色気が出ました。

【クレアールを選んだ理由】

学習を始めたのは一昨年の夏、コロナ禍による「ステイホーム生活」の最中です。仕事も在宅やオンラインが中心となり、予備校選びに通学型はあり得ませんでした。まずはネットの口コミから3社に候補を絞って資料を取り寄せ、オンライン体験講義やテキスト内容、受講料等を比較しました。その中からクレアールを選んだのは、これらのバランスが良かったから。特に、杉田先生の歯切れの良い講義が、「法学」への苦手意識を超えてスッと頭に入ってきたのが大きかったです。テキストも派手さはないものの、質実剛健、過不足ない印象で、好感を持ちました。もともと、予備校特有の体育会系のノリが苦手なので、「自分に合いそうだ」と感じたのだと思います。

【学習方法:インプット期】

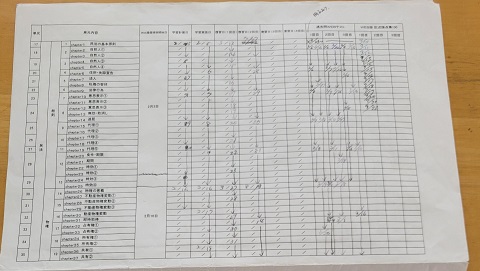

まずは、手元に届いた教材をどんどん消化することに努めました。仕事との両立上、1日の学習時間を午前の3時間程度と決め、講義視聴2時間、過去問演習50~70問を目処に。出題数の少ない商法・会社法、仕事柄自信のある一般知識のテキストを進めている時は、同時に民法か行政法の復習を1時間程度こなしました。50歳ともなると、加齢による記憶力の衰えとの闘い。民法・行政法の過去問集は6~7巡しましたが、呆れるほど何度も同じ落とし穴に引っ掛かるのがわかり落ち込みます。目先を変えるため、復習のための視聴は、杉田先生の基本講義と、竹原先生の応用講義を交互に行いました。おかげで、根抵当の問題を見ると脳裏にカメが箱を出入りする映像が浮かぶようになったり(杉田先生)、問題文の「~」を「ホニャラカ」と読むようになったり(竹原先生)、といういい意味での“副作用″もありました。

【学習方法:応用・直前期】

1日の学習時間は、インプット期プラス1時間くらい。応用講義視聴・答練・模試・過去問演習を進めながらも、民法・行政法の過去の講義視聴は続けました。総じて、平日と休日で学習時間やスタイルに大きな違いはありませんが、模試や過去問演習は、家人が留守の時間を見計らって行いました。これまた加齢のせいか、3時間の解答時間を終えると疲れて集中力が落ちるため、解答・解説動画の視聴は翌日に。クレアールは先生方への質問回数に制限がなく、メール等で手軽にできるため、インプット期も含め計10回以上お世話になりました。

【試験当日の注意:同世代に向けて】

本番は、同じ3時間の試験でも、当然ながら自宅で解く過去問よりはるかに緊張するし疲れます。このため、試験当日の午前は敢えて何もせず、リラックスして過ごしました。それでもやはり途中で集中力が落ち、後半になるほどひっかけ問題に嵌ったり、あり得ない凡ミスを犯したり。私と同じ中高年者は、過去問や模試の点数は過信せず、そこから1割減くらいが本番の実力だと考えた方がいいかもしれません。

【失敗したこと・大切なこと】

先生方が必要を説かれる「条文の丸暗記」には最後まで苦労しました。本番でも、特に行政法の記憶があやふやな箇所で失点しています。他方、竹原先生がおっしゃっていた「民法の学習のコツは、事例を我がこととして考える」は中高年の人生経験の強み。例えば、わが家は袋地の狭小戸建てで、隣家との間隔は1メートル足らず。裏の家からは植木が越境しつつあります。おかげで、相隣関係や二項道路の権利関係は得意分野になりました。学生時代に民法・会社法が苦手だったのも、全く身近でなかったからかもしれません。

【今後の目標】

「きっかけ」の項に記した通り、将来的に、日本に暮らす中国語圏の方をターゲットに開業を考えております。就学・就労ビザや各種補助金申請業務が中心になるでしょうか。とはいえ、いきなり開業しても経験も知名度もないため、まずは士業の事務所等で実務を経験したいと考えています。それはそれで、「50歳の新人」にニーズがあるのか、という問題が立ちふさがります。とはいえ、現職も定年まで余裕があるため、転職か副業か、更なる資格取得か、「選択肢が増えた」と前向きに捉えて検討したいと思います。