受験回数:2回

受講コース:2021.22年度目標スピードマスター2年セーフティSコース

(司法書士講座とのW合格講座受講)

☑2022年度合格体験記

☑2年合格

☑参考にすべき学習法

1 行政書士を目指した動機

今まで教員として学校に勤めてきましたが、定年を迎え、現在は元の職場で短時間勤務をしています。退職をして大きな責任が無くなり、時間にも余裕ができ、この時間を生かそうと考え、いろいろな資格取得に挑戦することにしました。今までに宅建士などの資格を取りましたが、さらに難関の資格にチャレンジしたいと考え、行政書士を目指すことにしました。

2 クレアールを選んだ理由

挑戦する資格を検討しているときに、目についたのが司法書士の「非常識合格法」という本でした。無料配布だったのですぐに取り寄せました。そこには、資格取得には余分な学習はせず、試験の特徴を把握し、最低ラインで合格すれば良いということと、そのための学習法が示されていました。こうした考えのクレアールの指導についていけば難関の資格も取得できるだろう、という気になり、クレアールの講座を選ぶことにしました。最初は司法書士の講座を受講しようとしたのですが、行政書士とのダブル講座があることを知り、ダブルだと受講料も安くなるということもあり、行政書士と司法書士のダブルコースに申し込むことにしました。

3 クレアールの良かったこと

①適度な講義の長さとメリハリの効いた講義

良かったのは1回の講義が40分程度のものが多く聞きやすい、ということです。私は集中が続きませんので、長い講義だと机に向かうことができません。その点、40分程度だと気楽に聞けました。また、テキストが薄いことも良かったです。薄いといっても内容がないわけではありません。十分に合格に必要な内容は含まれています。しかも、講師の竹原先生のメリハリのある講義でテキストの内容をさらに絞り込んでくれました。先生があまり触れていなかったり、飛ばしたりした箇所は出題されない、と割り切ることができました。非常識合格法に示されている通り、一直線に合格を目指し、出題されやすいところだけを重点的に学習することができました。

②肢別問題集の講義とまとめ

論点別過去問題集を解く前に、肢別問題集を解きました。この問題集には1問1問竹原先生の詳しい解説と論点のまとめがあり、テキストで学習した内容の理解を定着させ、より深い理解につながりました。

4 学習について

①行政書士と司法書士にダブルコース

ダブルで選んだことを少し後悔しました。テキストや問題集の量が多く、これを全部学習し終えるのは大変だと思ったからです。しかし、行政書士と司法書士の受験科目で、民法と憲法、商法・会社法は共通しており、これを利用して学習をすればなんとかなるのではと思いました。始めてしまったからには仕方がない、頑張るしかないと気を取り直し、学習をスタートさせました。

②大まかな学習計画と目標

1年目は7月から学習を始めました。行政書士の試験は11月、司法書士の試験は翌年の7月です。そこで、4ヶ月後の行政書士お試し受験→7月司法書士お試し受験→11月行政書士合格→司法書士の学習継続、と計画を立てました。

③学習時間の確保と工夫

毎日3時間を学習に当てました。そして何より隙間時間を生かしたことが有効でした。通勤電車の移動中や、外食・病院などの待ち時間には問題集やWEBテストで問題練習をしました。散歩やちょっとした家事の時には、講義をイヤホンで聞きました。隙間時間を入れると毎日4~6時間ぐらいは学習できました。

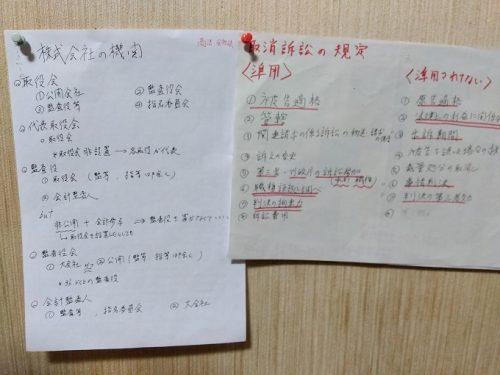

学習の工夫は部屋の壁の掲示や手帳を活用しました。掲示は一目で見える大きさに簡単にまとめ、壁に科目ごとに貼り付け、問題練習で躓いた時にその都度、確認しました。

手帳には穴埋め問題を作り、隙間時間に活用しました。掲示も手帳の作成には時間をかけず、理解できない所の講義を聞き直したり、テキストを見直したりした時に作成したものですので、無理に時間をとって作ったものではありません。

④お試し受験までの学習

7月から学習を始め、お試し受験までに全科目一通り学習をしました。私は宅建士の受験経験があり、民法の用語には少し慣れていましたので助かりました。学習方法は、まず講義を1回通り聞き、2回目は数単元ごとに講義を聞き、肢別問題集と論点別過去問題集を解くという形で進めました。後はひたすら過去問題集を回して行きました。

そして、お試し受験。結果は135点で不合格でした。しかし、4ヶ月135点も取れるとは思わなかったので、納得の不合格でした。

⑤司法書士受験後からの学習

11月に行政書士お試し受験を終え、そこからは司法書士の学習をしました。司法書士の学習とはいえ、目標は行政書士ですから、行政書士に役立つ学習を中心に行いました。それは民法と商法・会社法、憲法の学習です。民法の学習は行政書士では出題されないような内容もありましたが、民法を理解するのに役立ちました。また、商法・会社法は行政書士では5問しか出題されませんが、ここで学習したおかげで、得意科目になりました。本番でも自信をもって4問正解できました。そして、2年目の7月に司法書士お試し受験を終え、そこからは11月の行政書士目指して学習を開始しました。

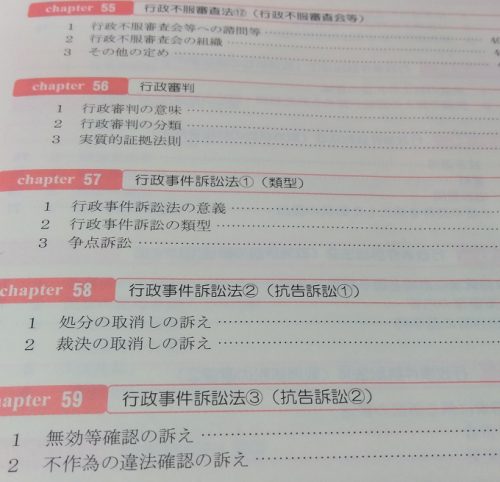

中心は行政法と一般知識(情報関係の法律)、記述です。行政法は行政書士のメイン科目で、私はこの科目の得点が伸びずに苦労しました。特に、行政手続法と行政不服審査法、行政訴訟法の内容でよく似た論点があり、理解に苦しみました。今どの内容の学習をしているのか、常に意識して学習を進めました。その際、頭の中を整理するのにテキストの目次が役立ちました。目次を見ながら学習している位置を常に確認し、問題を解く時には、どの法律のことを聞かれているのか、考えてから解くようにしました。

また、基礎法学や憲法の条文の解釈などは十分に理解できずに直前の学習では、ほぼ捨てることにしました。その代わりに、憲法の統治や地方自治、会社法などは細かい数字が出てきたりしましたが、整理して覚えれば得点に結びつくことがわかり、手帳に穴埋め問題を書き、隙間時間に覚えました。

最初の頃は、判例の問題の膨大な量に戸惑いましたが、講義で法律の解釈や判決までの流れを聞くことで割と簡単に理解できました。

記述は9月になってから問題集に手をつけました。昨年度学習をしていたことと、択一の問題をやり込んでいたことで、思ったよりも簡単に得点が取れるようになりました。記述マスターテキストの基本の100問と過去問や模試の問題などを全部覚えました。記述は択一問題の理解が進んでいれば取り組みやすいということを感じました。

そして、2回目の受験で192点で合格できました。クレアールの講師の先生と教材のおかげです。ありがとうございました。

5資格の使い道

行政書士に合格して、今は司法書士に挑戦していますが、ただ挑戦するだけでなく、行政書士として独立開業するのもいいな、と思えるようになってきました。現在の教員としての短時間勤務はあと1年で終了します。その後、就職することは難しいです。それならば、思い切って独立開業するのも悪くないと思います。行政書士には定年はありません。私は宅建士の資格を持っていますので、宅建業と行政書士事務所のダブルで開業するのもいいのではと思います。そして、その仕事をしながら司法書士の資格を目指し、運よく合格できたら、トリプル資格で仕事をする、そんな夢をもっています。