受験回数:2回(お試し受験1回)

受講コース:2022.23年度目標1.5年パーフェクトセーフティコース

☑2022年度合格体験記

☑参考にすべき学習方法

☑育児・家事をしながら

行政書士を志した動機

私は、育休前は市役所で地方公務員として勤務をしていました。

地方公務員であるものの、地方自治法や行政手続法などの法律の知識に乏しく、いざ法律の知識が必要となった時に、苦労をすることがありました。そのような経験から、法律の勉強に興味が沸いたこと、勉強をするのであれば、資格を取得しようと考え行政書士の資格の勉強を始めました。

クレアールを選んだ理由

3社ほど資料請求をし、講義のお試し講座を受講しました。その結果、クレアールの講義(講師の方のしゃべり方やテキスト)が一番私に合っていると感じたので、クレアールに決めました。

また、講義の値段が他社より安価であったこと、セーフティコースを申し込んでいれば合格すれば返金がある制度があったことが決め手になりました。

具体的な学習方法

1 全体の流れ

①講義を聞く

②テキストを読み返す

③過去問を解く

④過去問の解説を見てもわからない問題の解説動画を見る

①~④を繰り返す。このような方法で、7月まで学習をしていました。

8月以降はひたすら問題をこなすことを中心に過去問を繰り返し解いていました。また、同じ時期くらいから記述式問題を民法、行政法を一日各一問ずつ解いていました。

2 憲法

一通り講座を聞き、問題集を一周した後は、「国会、内閣、裁判所、財政」の部分を繰り返し復習をしていました。覚えていれば点数がとれると思ったからです。また、何回かクレアールから送られてくる模試に出てきた判例を教科書で確認し、再度見直したときに間違えないようマークをつけていました。

3 民法

総則が民法の基礎になってくると思い二回講義を聞きました。「代理」で躓きましたが、一回目は内容がよく理解できなくてもまず講座を通しで聞きました。

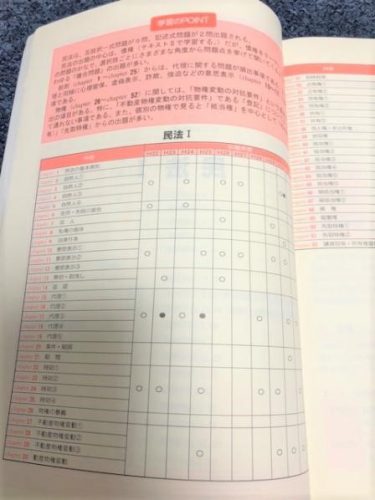

その後過去問を繰り返し行い、理解を深めました。また、「根抵当権」が何回講義を聞いても理解ができなかったので、思い切って「根抵当権」を理解することを諦めることにしました。テキストに記載されていた、過去の出題項目の表を確認したところ、「根抵当権」の出題年度が少なかったことから諦めるという判断をしました。

8月ごろからは“債権”をメインに過去問集を繰り返し勉強していました。

4 行政法

試験の中で一番出題数が多いので、一番時間をかけて学習をしました。特に「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」が、ごっちゃになる条文が多々あったので繰り返し違いを確認しながら進めていきました。また、六法に「行政手続法にはあったけど行政不服審査法にはその規定はない」など、互いの法律の条文の空きスペースに書き込みをしていました。

5 商法・会社法

過去問を中心に学習をしました。会社法になじみがなく、用語も似たような用語が出てきて覚えることもたくさんあったので、自分が理解できる部分のみ繰り返し問題を解くようにしました。

6 一般知識

「情報公開法」などよく出題される分野を学習し、模試で時事問題を確認する方法で学習を進めました。

7 全体を通して

過去問集を1問1問解いていくのと、実際の試験時のように、5肢選択の中から正誤を導き出すのはまた違う難しさがあると感じました。まずは、過去問集で知識を定着させ、クレアールから送られてくる模試の問題等で5肢選択の中から正誤を導き出す練習をしました。

また、模試を活用して本番に解いていく順番を決めました。私のおすすめ順番は「記述式問題」「文章理解」「選択式問題」を試験開始後1時間以内に解答することです。いずれも時間をかければ答えを導き出しやすくなりますが、時間がない中では焦りが生じてしまい、解答ができない恐れがあるからです。

特に「記述式問題」は配点も高いので、一番に手をつけるようにしました。

資格の今後の使い道

すぐに行政書士として活動することは考えていませんが、身につけた知識を活用していきたいです。

最後に

時間がない中で勉強をする時間を捻出することは難しいと思いますが、1日10分でもいいので継続して学習を続けることが大切だと感じました。

クレアールの資料を存分に活用させてもらいました。ありがとうございました。