行政書士試験の受験を決意したら、まずは試験の詳細を押さえておきましょう。

試験日程・内容

例年/7月下旬〜

- クレアール受講生は受験願書の配布を実施

- (財)行政書士試験研究センターへ直接請求

- 各都道府県で入手可能

例年/7月下旬〜8月下旬

●願書提出方法

郵送・インターネット

(インターネットでの提出はクレジットカード決済のみ対応)

例年/翌年1月の第5週に属する日

●行政書士試験研究センターにて

- 受験番号の掲示

- 合否通知の郵送

- HP掲載

配点

| 科目 | 項目 | 5肢 択一式 1問4点 | 多肢 選択式 1問8点 | 記述式 1問20点 | 配点 | 割合 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 法令等 計46問 | 基礎法学 | 2 | 8点 | 3% | |||

| 憲法 | 人権 | 2 | 1 | 28点 | 9% | ||

| 統治・その他 | 3 | ||||||

| 行政法 | 行政総論 | 3 | 1 | 112点 | 37% | ||

| 行政手続法 | 3 | ||||||

| 行政不服審査法 | 3 | ||||||

| 行政事件訴訟法 | 3 | 1 | |||||

| 国家賠償 | 2 | ||||||

| 地方自治法 | 3 | ||||||

| その他 | 2 | 1 | |||||

| 民法 | 総則 | 1 | 76点 | 25% | |||

| 物権 | 2 | 1 | |||||

| 債権 | 5 | 1 | |||||

| 親族・相続 | 1 | ||||||

| 商法 | 総則 ・ 商行為 | 1 | 20点 | 7% | |||

| 会社法 | 4 | ||||||

| 基礎知識 計14問 | 一般知識 | 従来の「政治・経済・社会」含む | 14 | 56点 | 19% | ||

| 諸法令 | 行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法など | ||||||

| 情報通信・ 個人情報保護 | 個人情報保護 | ||||||

| 情報通信 | |||||||

| 文章理解 | |||||||

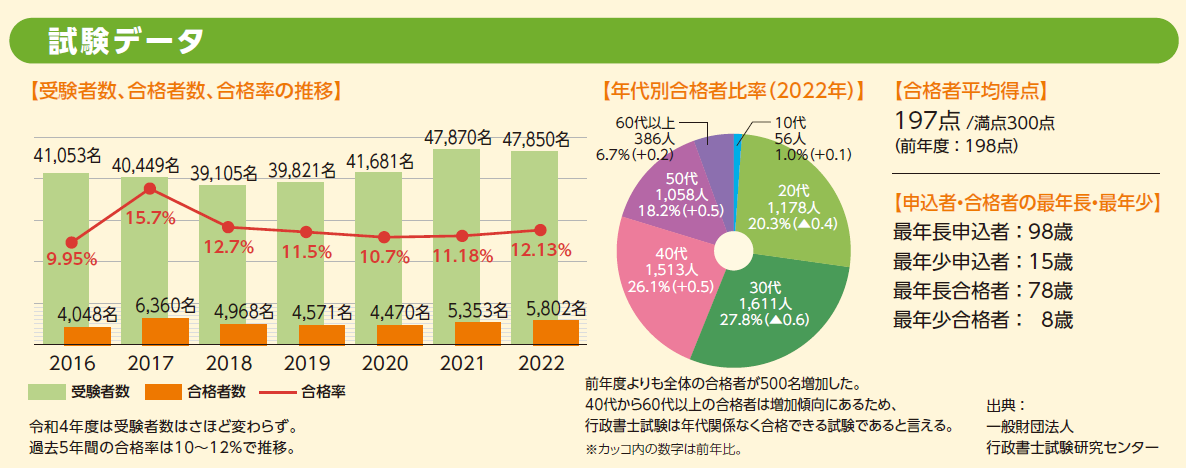

試験データ

出典 : 一般財団法人行政書士試験研究センター

合格基準

次の要件の、いずれも満たした者を合格とする。

- 法令科目の得点が、満点(244点)の50%以上である者。

- 一般知識科目の得点が、満点(56点)の40%(24点)以上である者。

- 試験全体の得点が、満点(300点)の60%以上である者。

行政書士試験は、300点満点中180点以上の得点で合格する、「絶対評価」の試験です。

※平成26年度(2014年度)の合格基準点は、試験問題の難易度を評価し、補正的措置が講じられ、「以下要件のいずれも満たした者を合格とする」となりました。

- 法令科目の得点が、110点以上である者。

- 一般知識等科目の得点が、24点以上である者。

- 試験全体の得点が、166点以上である者。

傾向と分析

網羅的な学習にならず、しっかりとした戦略が必要。

行政書士試験は、300点満点中6割(180点)を取れば合格という「絶対評価」の試験です(法令科目、一般知識科目の各々の基準点を突破することが条件)。一見、簡単にクリアできそうな基準ですが、現実としてここ数年は10%前後の合格率が続いています。その要因として、平成12年度の「試験委員制度」、平成18年度より導入された「記述式試験」等の試験改革によって法令科目の出題数・配点も増え、「法律家になる」試験として本格化したことが挙げられます。膨大になった学習範囲を網羅的に学習し、暗記に頼るだけでは合格できない試験になってきたことがわかります。 単なる網羅的な学習ではなく、

- 正確な情報を入手する。

- 配点毎に学習を組み立てる。(特に行政法・民法)

- 法的論理構成力・推論力・表現力を養う。

といった戦略を持たなくては、「合格」を勝ち取ることが難しい試験なのです。

お問い合わせ先

- 一般財団法人 行政書士試験研究センター

〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階

TEL 03-3263-7700(試験専用)

科目別分析

| 法令等 (244点) | 基礎 法学 | 例年 択一式…2問 | 8点 | 法の効力、法の解釈、法の適用や紛争解決制度等が、幅広く出題されている。 2問しか出題されないため、優先度的には低めだが、点数を取っておきたい問題が多い。 |

| 憲法 | 例年 択一式…5問 多肢選択式…1問 | 28点 | 基本的には、正確な条文知識と主要判例の理解があれば高得点を見込める科目であり、 得点源となる科目。しかし、難しい問題が見られる年度もあり、侮れない科目である。条文をしっかりと覚え、判例と共に理解を深めていく必要がある。 | |

| 民法 | 例年 択一式…9問 記述式…2問 | 76点 | 条文数は多いものの、身近な法律。物権、債権分野を中心に非常に細かい知識を求める出題傾向があるため、 重要論点を絞り効率よく学習することがポイント。得意不得意が出やすい科目でもあるため、条文と判例を繰り返し学習し、問題をとにかく解きながら理解を深めることが必要である。 | |

| 行政法 | 例年 択一式…19問 多肢選択式…2問 記述式…1問 | 112点 | 憲法と同様に、正確な条文知識と主要判例の理解があれば高得点が可能。近年の法改正部分については頻繁に聞かれることが多く、法改正にまつわる論点は厚く学習することが必要。配点が全体の3分の1以上と一番高く、得意科目となると心強い行政書士試験のポイント科目。イメージを掴む為には、やはり「基礎→問題→復習」と、繰り返し学習を行う必要がある。 | |

| 商法 ・会社法 | 例年 択一式…5問 | 20点 | 条文数が多く、細かい知識も問われるため、民法同様にポイントを絞った学習が必要。 取れる問題をとるようにしていき、あまり深追いをしないことが大切。 | |

| 基礎知識 (56点) | 一般知識 | 択一式…14問 | 56点 | 学習範囲が広く、対策の立てづらい科目。非常に広い範囲からの出題となるため、浅く広く学習し、簡単な問題を確実に解答することがポイント。 |

| 諸法令 | 行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法等から出題が予想される。 | |||

| 情報通信・ 個人情報 保護 | IT関連の用語、法整備、個人情報保護から出題される。 対策は比較的立てやすく、一般知識の基準点突破にはぜひとも得点源としたい科目。 | |||

| 文章 理解 | 国語の文章読解と言えば、わかりやすいかも知れません。一般知識の基準点突破には、欠かせない科目。 不得意な人も多いが、とにかく問題を解いてノウハウを掴むことが克服の一歩である。 |

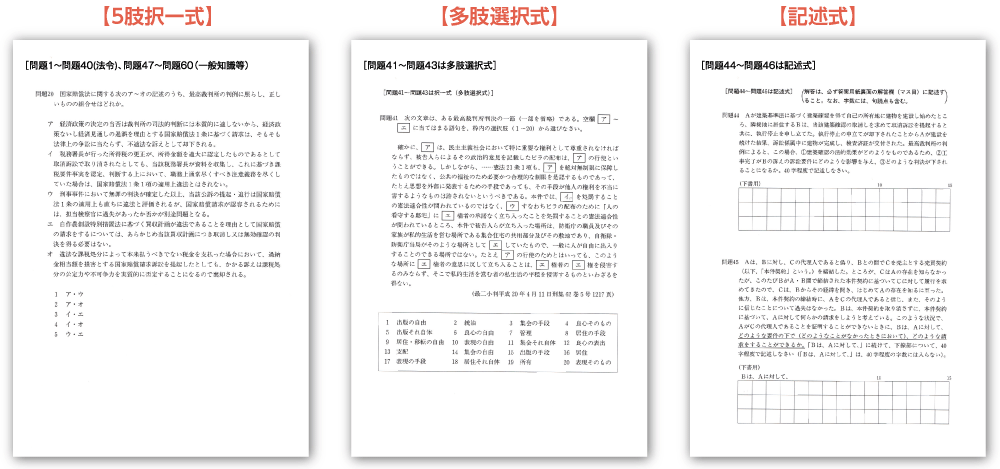

出題形式

- 5肢択一式

5つの選択肢から1つの正解を選びます。

【形 式】マークシート

【配 点】1問4点

【出題数】法令科目…40問、 一般知識科目…14問

【合 計】法令科目…160点満点 一般知識科目…56点満点- 多肢選択式

各問4つの空欄に選択肢20個の中から適切な語句を選びます。

【形 式】マークシート

【配 点】1問8点(空欄1つにつき2点)

【出題数】3問

【合 計】24点満点- 記述式

問題に対し40字程度で記述します。

【形 式】解答欄(マス目)に記述

【配 点】1問20点(部分点あり)

【出題数】3問

【合 計】60点満点